| 六十學寫字,七十來寫書 | |

http://www.CRNTT.com 2013-11-07 15:46:43 |

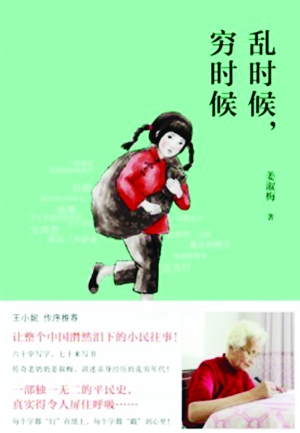

六十學寫字,七十來寫書 有人跟俺說,人生有“五大重要”,第二重要的就是上學攤上好老師。七十多歲的時候,俺遇到一個好老師,老師比俺小三十歲。 老師家有很多書,她說:“想看哪本看哪本,你隨便看。”俺找出來《一千零一夜》,挺厚的兩本書,先看上册,又看下册。書裡有很多字俺不認得,那俺也看,有的字能蒙出來,有的字蒙不出來。蒙不出來的字,俺就問老師。兩本書看完,俺多認了不少字。 後來,老師買回來“魯迅文學獎”獲獎作家的書,她看了覺著好,也讓俺看。書裡有些字俺不認識,可還能看懂,看了也覺著好。 老師問:“你說說哪裡好?” 俺說:“細節真細,跟真事似的,是那麼回事。” 那些作家裡,俺最喜歡喬葉,她寫的故事在河南,跟山東老家的風俗差不多,老家的事俺一下就想起來了。 跟老師看了兩年書,認了兩年字,老師跟俺說:“你也學寫作唄,你有一肚子故事,不寫出來太可惜了。” 俺嘆口氣,說:“俺早就是坐吃等死的人了,能對付著看書,就謝天謝地了。好多有文化的人都不會寫作,俺哪能學會?” 老師說:“試試唄,不試你咋知道?試了你就知道了。” 說這話的時候,是二〇一二年四月末,俺周歲七十五。老師跟俺說了幾次,說得俺有點兒活心了。 俺是安達的五七工,也叫家屬工,五月份和十一月份都得回去認證,讓人家看看你是不是活著,不認證工資就給你停了。 五月份回安達,俺對二女兒說:“這次回綏化,俺想跟你大姐學寫作。” 二女兒說:“寫吧,東邊茅樓沒紙了。” 俺去大兒家,說:“兒子,俺再去綏化,跟你大妹妹學寫作。” 大兒說:“媽呀,你要能發表文章,胡錦濤就來接見你。” 俺去大慶看三哥,俺說:“哥,這次回綏化,俺跟愛玲學寫作去。” 三哥是個文明人,啥也沒說,哈哈大笑,三哥很少這樣笑。笑了一會兒,三哥說:“寫吧,寫吧。” 他們要不這麼說,俺勁頭可能還不大。他們這麼說,俺的勁頭倒大了。 六月份回到綏化,俺跟老師說:“你讓俺幹啥俺幹啥,你讓俺咋寫俺咋寫。寫不好,你就當素材。” 老師笑了,給俺找了兩支鉛筆、一塊橡皮,還給俺一沓廢紙,紙上已經有字了,她讓俺在背面寫。拿起筆來,俺手哆嗦,橫也寫不平,竪也寫不直,一天寫不出兩句話來。 俺問老師:“俺這樣還能寫作?” 老師說:“別著急,誰開始寫字都這樣,慢慢來。你現在就是一年級小學生,從頭開始學。” 寫了十多天,手不哆嗦了,橫竪也比原來平直了,一天能寫三行五行字。老師天天誇俺,說俺有進步。到了六月末,老師說:“你可以寫作了,想寫啥寫啥。” 俺想,寫就寫老故事,越稀奇越有意思。先寫的是胡子打百時屯的事,娘講給俺的。又寫家裡請來跳大神的,正好趕上地震,嚇得大神尿了褲子,爹講給俺的。 這兩個故事吭哧癟肚寫了很多天,遇到不會寫的字就空著,哪頁紙上都有很多空。老師下班回來,把俺不會寫的字一筆一畫寫到本上,俺再照著樣子填上。好不容易寫完了,覺得寫得還行,給老師交作業。 老師看了俺的故事,跟俺說:“這兩個故事挺好的,就當是練習了,你先放好。從現在開始,你寫自己的故事,就寫你經歷過的事。” “俺經歷的事多了,寫啥?” “先寫你來東北那段,一個故事寫一篇文章。寫的時候你要想著,你對面坐著一個人,他從來沒聽過你講的故事,你要從頭到尾講給他聽。” 俺說:“行,記住了。” 老師對俺可嚴了。剛開始,俺把出疹子住的宿舍、後來住的大宿舍和三家合買的房子寫到一篇文章裡,老師說:“不行,拿回去重寫。這是三篇文章,必須單獨寫出來。尤其是大宿舍,必須好好寫。” 俺說:“就是一個大宿舍,沒啥寫的。” 老師說:“幾十家住在一個大宿舍,怎麼可能沒故事呢?你好好反省反省,如實交代。” 俺說:“半夜起夜,有找不到家的,也有找錯地方的。” 老師問:“還有什麼?” 俺說:“有幾個打呼嚕的,可響了,聒得俺睡不著覺。後來幹活兒累,就能睡著了。” 老師說:“這樣的細節越多越好,你還能想起什麼來?” 俺說:“晚上先都平躺著睡。要是半夜翻身側躺一會兒,想再平躺就難了,那點兒地方早讓人占了。” 老師笑了,說:“好,太好了,去寫吧。” 沒過多長時間,俺把熬碱和賣碱寫到一篇文章裡,老師說:“熬碱必須單獨寫。” 俺不同意,說:“一個熬碱沒啥意思。” 老師說:“不行,必須寫。你知道熬碱是咋回事,現在的人不知道,你得講給他們聽。” 俺說:“明白了,老師你真能挖。”很多文章都這樣,讓她一點兒一點兒挖出來。後來俺摸著規律,不用她挖,俺自己挖。一門心思想著寫作,過去的事一件連著一件都想起來了。 來東北那段故事寫完了,老師幫俺整理好,放到她博客上。她跟俺說:“你寫的都是好東西,寫得太好了,一定能發表。” 俺說:“老師你別哄俺了,你不哄俺,不誇俺,俺也寫。一個字不發表,俺都高興,當了一輩子文盲,老了老了會寫字了,有學問了。” 老師說:“不哄你,你寫得確實好。” 老師沒哄俺,很多人喜歡看俺的白話故事,他們看完了,在老師的博客上留言。俺不會拼音,不會查字典,也不會用電腦,老師就給俺念那些留言,他們都說得那麼好。有個叫馬國興的先生,還把俺寫的文章推薦給雜誌。今年四月份,雜誌還真發表了,給了三千塊錢稿費,這是俺做夢也沒想到的奇事。 俺打電話給大兒,說:“俺發表文章了,你讓胡錦濤來接見俺吧。” 大兒嘿嘿笑,說:“媽,你文章發表得不是時候,胡錦濤跟我一樣,已經退休了。” 老師跟俺說:“等著吧,肯定有人給你出書。” 俺沒事用撲克算卦,算了好幾回都不順,出不了書。 這回老師又說對了,沒過幾天,出版社找到老師,商量出書的事。 俺這個老師不簡單吧?她是俺大女兒張愛玲,在黑龍江省綏化學院教書,作家,教的就是寫作。沒有這個老師,俺還啥也不是。 回頭想想以前實在寒心,俺差點兒就做掉這個女兒。懷她的時候,鬧小病晚,跟原來不大一樣,俺跟丈夫說:“這個准是閨女。”俺有三個兒子了,再添個閨女,以為他得和俺一樣高興。沒想到他生氣了,作,逼著叫俺去做流產。 俺不去,說:“不管是閨女是兒子,最少俺要四個孩子。” 他說:“這個是閨女,咱就得做了去。” 俺說:“孩子在俺身上,俺就不去做。” 本來鬧小病不能吃飯,總想吐,天天看見他喪拉著臉,俺實在受不了。有天下午,俺去醫院了。 婦產科大夫說:“現在四個月了,不能做,做了有危險。” 俺說:“沒事,俺身體好。” 大夫說:“我勸你還是別做了。今天上午來了個十八歲的大閨女,懷孕四個月,沒結婚。閨女的媽叫閨女把孩子做掉,另嫁別人。手術是張大夫做的,張大夫對她媽說,孩子大了,有危險。她媽說,有啥事也不怪你,非做不可。結果,把閨女做死了。閨女的男朋友在門外,本來心疼不敢進屋,怕進屋挨打。聽見屋裡有哭聲,幾步走進產房,抱住愛人哭。閨女的娘上去要打,男孩一腳蹬過去,哭著說:‘老東西,你毀了俺的大人孩子,毀了俺的一家!’屍體推到太平間,他還在後邊哭著追呢。” 俺說:“俺不怕死,俺死了也沒人哭,你還是給俺做了吧。” 大夫說:“你不怕死,醫院怕。你非要做,明天大夫都在的時候再商量吧。” 第二天早上,俺跟丈夫說:“今天你別上班了。” 丈夫問:“啥事?” 俺說:“你跟俺做流產去。” 丈夫說:“做個流產,去這麼多人有啥用?” 俺說:“孩子四個月了,大夫說做不了,有生命危險。俺非要做,她叫俺今天去。你做好收屍的準備吧。” 丈夫說:“咱不去了。” 俺說:“你不去了?你不去俺自己去。”俺抬腿就走。 他拉住俺,沒叫俺去。從那以後,他再也不作了。 生了閨女,爺爺奶奶都不高興,總拉著臉。剛出滿月,婆婆就想叫俺去磚廠推車子。俺說:“身上沒勁兒,晚幾天再去上班。” 婆婆說:“推那小車跟玩似的,俺看有點兒勁兒就能推著跑。” 公公聽見了,罵婆婆:“你他娘的去推!那叫一千多斤的車子,你他娘的去玩!” 俺上班以後,回到家也有的是活兒,俺老師躺了八個月,爺爺奶奶誰也不抱。三弟結婚後,弟妹才給抱起來了。弟妹說:“你們這是啥人家?孩子八個月還不抱,啥時候能會走啊?”到了一歲半,老師才會走。 一九九一年,老師得了一個海內外散文比賽的一等獎,去南京領的獎。那段時間俺走路飄輕,心裡可舒服了。 一九九九年,老師出版了第一本書。她專門拿出一本書,請給過她幫助的人簽字留念。在上面簽字的,有她的領導,也有她的朋友。她一個一個念給俺聽,人家寫的話都那麼好。老師說:“你對我的幫助最大,你也給我簽字吧。” 俺說:“自己的名都不會寫,俺給你寫啥呀?” 老師說:“寫上名就行了,你先練練。” 俺說:“今天天黑了,明天再寫吧。” 夜裡睡醒了,俺也想了幾句話:“根是苦菜花,發出甘蔗芽。本是烏鴉娘,抱出金鳳凰。”天亮以後,讓老師一筆一畫寫到紙上。俺從早上八點練到下午三點,手不哆嗦,天也要黑了,才寫到書上。 哪承想,俺這烏鴉娘老了老了,要變成俊鳥了。 來綏化以後,老師一共讓俺學了三樣東西:唱歌、彈琴、寫作。 俺以前就喜歡唱歌,有些歌知道調,不知道歌詞。老師先在網上找,再讓女婿給打印出來。俺沒事就唱,有時候去找愛唱歌的鄰居,俺們一起唱。開始氣短不夠用,現在越唱氣越足。 俺不知道電子琴上哪兒是哪兒,也不懂簡譜。老師抄了幾個歌的簡譜,數字寫得挺大,她還在電子琴上用黑筆標出數字來。有個鄰居過來教過一回,教過一回就不來了,他說:“要是一點兒樂理知識都不會,學起來肯定吃力。”俺老師也不會彈,但她比俺學得快,先彈出調來。俺也照著簡譜,到電子琴上找能對上號的數字,慢慢也彈出調來。 這三樣東西都是讓俺開心的玩具,俺最喜歡玩的還是寫作。玩著玩著,天短了;玩著玩著,有奔頭了;玩著玩著,心裡亮堂了。現在又玩出稿費,玩出書,玩上癮了,還得接著玩。(来源:腾讯文化) 延伸閱讀: 姜淑梅:一個勵志的傳奇 2013-09-28 15:16:35 2013年5月27日,黑龍江省綏化學院匯文樓的演播廳,文學與傳媒學院新聞班新聞採訪實踐課上,張愛玲教師邀請了一位特殊人物到場。她頭髮雪白而濃密,身著翠綠色短袖休閑襯衫,面目慈祥,後背微彎卻步履矯健。她叫姜淑梅,是張愛玲的母親,另一個身份是作家。 姜淑梅,1937年2月生於山東省巨野縣董官屯鄉百時屯,1960年跑盲流時落腳黑龍江省安達市。她六十歲學認字,七十五歲學習寫作,不到一年,創作了十餘萬字。處女作《窮時候》在《讀庫1302》登載後,她的文章又在《新青年》、《北方文學》等刊物上陸續發表,作品集也由北京磨鐵圖書公司“鐵葫蘆圖書”策劃,浙江人民出版社即將出版。《窮時候》面世後,好評如潮,為老人贏得了很多的“姜絲”,引得外地讀者慕名登門拜訪。中央電視台《夕陽紅》欄目近日與她聯繫,將拍攝製作一個時長約十五分鐘的專題片。 “這是俺第一次見到這麼多的高才生。俺是個粗人,沒念過什麼書,和俺說話你們不用緊張,咱就用家常話嘮,說文言句式俺不懂。”面對幾十名大學生,姜淑梅操著一口山東味兒的東北普通話,親切地道出開場白。她為同學們講述了自己的故事,並一一回答了大家的提問。 【識字】 如果沒有那場災難,也許姜淑梅的生活狀態是這樣的:老兩口在一塊兒,給兒女做個飯,沒事兒一起拉呱,一起養個花種個草什麼的。但是,一場車禍改變了她的人生軌跡。 姜淑梅有六個兒女,隨著孩子先後成家立業,她思鄉情切。1996年9月,她和丈夫回山東老家,在秦皇島出了車禍,老伴兒不幸去世。那一年,她虛歲六十。 此後,姜淑梅的精氣神兒似乎被抽走了。她讓女兒張愛玲買了幾斤毛線,睡不著就織毛褲,不長時間就織了兩條毛褲一件坎肩。張愛玲一看,這樣下去可不行,母親的身體遲早要熬壞的,為了使悲傷與絕望中的母親轉移注意力,便提出讓她識字。姜淑梅生逢亂世,和大多數人一樣,很難有學習的機會,在六十歲之前,她一直是大字不識幾個。 抱著試試看的想法,姜淑梅開始了自己的識字之旅。女兒、身邊的孩子、街上的行人,都成了她的老師,牌匾、廣告、說明書、電視字幕,都是她識字的教材。為了方便記憶,她想了不少辦法。開始的時候,“俺自己編快板,俺說女兒寫。自己編的快板自己知道它們的讀音,俺就一個字一個字,念了一遍又一遍,就念熟了。”後來,她向鄰居學唱歌,還自己編歌詞,不會寫就讓外孫女記錄下來,然後就唱。這種識字的方法,其實也是一種創作。 就這樣一點一點地學,一個字一個字地記,姜淑梅堅持不懈,識字越來越多。幾個月以後,她就能讀幼兒故事了,她說:“有些字不認識,一順就順下來了。” 然而,姜淑梅的學習總被各種事情打斷。張愛玲說:“沒有了爹,娘就把自己變成一塊大補丁,哪家的生活出現漏洞,她就把自己及時補到哪裡:表弟開小吃店人手少,她聽說了就去打下手;小妹生孩子,她就幫著帶孩子;二嫂病倒了,她又過去照顧二嫂照顧那個家;大家都忙的時候,她同時帶著外孫女和重孫子……” 張愛玲建議她活出自己,喜歡做什麼做什麼,想玩什麼玩什麼。 姜淑梅開始看書、唱歌、學電子琴…… 【寫作】 姜淑梅閱歷豐富,歷經戰亂、饑荒、闖東北等,一張嘴就是一個精彩的故事。張愛玲筆名艾苓,是中國作家協會會員,出版有散文集《領著自己回家》、《風也穿鞋》、《一路走來》等。聽多了母親的故事,張愛玲鼓勵她學習寫作,把自己的經歷寫出來。起初,她對此毫無信心,連連搖頭。 2012年6月,在學會幾首新歌、學會在電子琴上彈《蘇武牧羊》之後,姜淑梅有了自信,對張愛玲說:“俺要跟你學寫作,寫不好,你就當素材。”第一天寫了幾行字,她連連搖頭:“手不好使了,連一道兒都畫不直,像鋸齒。”張愛玲說:“誰開始寫字都這樣,慢慢來。”十天以後,她開始驚喜:“做夢也想不到,俺會寫這麼多字。” 姜淑梅將自己正在學習寫作的事告訴家人後,剛開始大家並不看好她。得知此消息,平時不苟言笑的三哥哈哈大笑。二女兒借用趙本山小品裡的一句台詞說:“趕緊寫吧,東邊茅樓兒沒紙了!”大兒子說:“娘,你要是發表了文章,胡主席都會接見你了!”她認為他們太瞧不起人,自己一定能行,就暗下決心學好寫作。處女作發表後,她對兒子說:“你讓胡主席接見我吧!”兒子回應:“你發表的不是時候,胡主席已經退休了!” 姜淑梅最初寫的兩個故事都很傳奇,是她聽來的,寫了好些天。張愛玲指導她:“要寫就寫自己的故事,你的經歷就很傳奇。你要想象著對面坐著一個人,從來沒聽過你的故事,你要從頭到尾講給他聽。”並建議她先寫闖東北的事,一件事寫一篇。她的悟性很好,隨後寫得很順利。她寫一篇,張愛玲幫她錄入一篇,貼到自己的博客上,注明作者。作家朋友都說好。也有不合格的,幾件事塞到一篇文章裡,張愛玲讓她重寫,她呵呵笑:“這老師還挺嚴格呢。”女兒也笑:“對學生必須這樣。” “剛開始時,俺還得要姑娘督促,幾張紙、一支筆、一塊橡皮,寫寫擦擦,就把寫作當成玩兒,只當消磨時間了。後來寫著寫著找到了樂趣,就愛上了寫作。沒寫作之前感覺天可長了,寫作以後開始忙了,感覺天短了。”姜淑梅喜歡在凌晨三四點寫作,她說休息了一夜,眼睛好使,腦袋清亮,什麼都能想起來。只要有紙筆、台燈,家裡能寫字的地方都是她的書房。張愛玲說:“平時老太太就住在我家,家裡的條件有限,但我娘在哪兒都能寫。她跟我兒子住一個屋,起初兒子不在家,她就在房裡寫;後來兒子放寒假回來,為了不打擾他休息,她就拿著小台燈,趴在客廳茶幾上寫;後來家裡來客人,客廳也占上了,老太太就帶著小台燈去廚房寫。” 姜淑梅說:“把一生一世的事兒寫在紙上,真是太高興了。”不過,在寫“挨餓那兩年”的時候,回憶起那段苦痛的饑荒日子,她寫著寫著就會心裡難受,寫了好幾天就是寫不下去。張愛玲勸她:“你寫吧,寫出來就放下了。”她繼續提筆,用簡單質樸而又生動傳神的語言,記錄那些密封在心裡的陳年舊事。她說:“俺一門心思想著寫作,過去的很多事一點點都想起來了。俺只想寫過去俺經歷的事,現在有好多大作家,她們寫現在的事比俺寫得好。” 寫是對寫的獎賞。姜淑梅的文章,引發了讀者熱烈的反應。有人自己朗讀,用手機錄下來,將其做成有聲書,給母親聽。也有人受到啟發,準備教母親識字,或者整理父親的口述歷史。轉引部分讀者的評論: “老太太的文字淺白平實,娓娓道來,就像母親在述說她的陳年舊事一樣,卻讀得我淚水直在眼眶裡打轉。每一個平凡的人都有她的偉大之處。” “有閱歷,有毅力,有力量。一字一句,全是鮮活的生活。每一個字都‘釘’在紙上,戳到人心裡。” “我很討厭老師整天讓小學生抄寫背誦那些所謂的‘好詞好句’,《窮時候》正好可以作範文,讓四年級的兒子明白,好文章可以一個成語都沒有。” “從挨餓到賣碱,讓人看到作者不甘認命、心存希望的掙扎與奮鬥。突然想認識一下這位老阿姨呢,也聽聽她講別的時候。” 【母女.師生】 “俺最驕傲的事,就是俺有一個好老師,她溫柔、善良、孝順,沒有她,俺啥都寫不出來。”談到女兒張愛玲,姜淑梅的愛意溢於言表,“歷史上都是媽媽培養孩子,沒有哪個孩子培養媽媽的,俺們是第一對,也是唯一的一對。前三十年,俺培養了她,後來就是她培養了俺。這個老師真是太好了。” “我娘今年七十七歲了。一個老人能一直堅持學習,靠的是什麼?是她不屈不撓的精氣神兒。年輕時闖東北她就不服輸,到老了堅韌的生命力還在。我娘身上有的,可能我們身上沒有。我家人多,事兒多,什麼都干擾不了她。”張愛玲說,“我娘是最讓我驕傲的學生。從2005年進入學校任教到現在,送走的畢業生很多,但都沒她優秀。她身上有股認真勁兒。有時候我就在想,如果我們有她那股勁兒,有什麼事做不成呢?” 在《我的學生姜淑梅》一文中,張愛玲說: 1998年,我的第一本散文集入選“二十一世紀文學之星叢書”,我請娘在我的書上簽名留念,她說:“俺得想好了練好了再寫。”她想好了兩句話,讓我一筆一畫寫在紙上,她一筆一畫地照著練,練了一整天。那兩句話是:“根是苦菜花,發出甘蔗芽。本是烏鴉娘,抱出金鳳凰。”在所有簽字中,娘寫的字最認真,有著兒童學字般的整齊。我有些慚愧,知道自己不是鳳凰,是喜歡鳴唱的鳥,在朝她希望的方向飛。 姜淑梅同學年輕時的容顔我沒有印象,我看到的是她越老越美的晚年,她一頭白發,目光清澈,喜歡穿白褲紅衫或綠衫。歷經滄桑後,她還保留了那麼多的善意、激情和好奇心。她跟人講:“跟著作家學寫作,這才叫‘跟啥人學啥人,跟著神婆子會下神’。”她不知道,她一直都是我的導師,跟她學了四十多年,我才走到今天。 娘是女兒的成長做人之師,女兒是娘的識字作文之師,這可謂文壇一段佳話。如今,張愛玲戲稱自己是娘的經紀人,為了娘的作品與編輯溝通交流,安排新書出版與媒體採訪事宜。對此,姜淑梅笑稱“娘兒倆合作愉快”。 【幸福.感悟】 如今,姜淑梅在家總跟張愛玲說:“俺天天可高興了,現在俺感覺自己是全綏化最幸福的老太太了。”顯而易見,寫作讓她的生活更充實了。 姜淑梅說,這輩子讓她最高興的有三件事。第一件事是女兒張愛玲在二十四歲時寫作的《紫漆櫃裝不下》,獲得“金陵明月杯海內外華人散文征文大賽”一等獎。她得知喜訊時,感覺走路都飄輕兒的。第二件事是從1947年後就音信全無的二哥,在失蹤了多年之後,前幾年竟從東京轉郵來一封信。得知他在台灣生活得很好,她當時很高興,不過是難受的高興。第三件事就是自己作品的發表,得了三千元稿費。 姜淑梅一直信奉父親的兩句話:人在遇到困難的時候,別在困難面前低頭,要動腦筋解決問題;做錯了事,就不要去想,想也沒有用。這讓她受用一輩子,讓她學會總是用微笑來面對一切。 說到養生之道,除了以寫作陶冶情操之外,她覺得最重要的是心要寬,少計較,和人相處,多想著別人的好處。她說:“凡事莫生氣,要始終想到別人對自己的好,即使別人對自己不好,你也要對他好。人心都是肉長的,時間長了他就知道你好啦。”她感嘆,以前覺得孩子最重要,自己啥都不重要,而現在覺得自己和孩子一樣重要。她認為,身為老年人,應積德行善,適度飲食,不要浪費糧食。 姜淑梅喜歡穿顔色鮮艶的衣服,不喜歡穿黑色灰色的衣服,因為那樣看著不精神。她保持著年輕的心態,不斷接受新鮮的事物。她曾和張愛玲去聽演唱會,如今提及此事,她說:“聽不太懂,但俺喜歡那個氛圍。” 也就是在那次演唱會上,姜淑梅聽到台上說夢想之類的話,想到自己一直也沒什麼夢想,但也這麼過來了。其實每一個目標何嘗不是一個夢想呢?正因為實現了一個個目標,所以走到了現在。就像她十七年來學習的歷程,雖然她說是玩兒,但她又有“幹啥事就要有幹啥事的心勁兒,勁兒往一塊兒使肯定能幹好想幹的事”的念頭,取得了優異的成績。她的識字寫作的實踐,讓“都這麼大了”、“太晚了”、“現在學也不趕趟兒了”等借口顯得蒼白無力,對老年人甚至年輕人都是一種激勵,就像有位讀者所說:“這已不僅僅是老有所為的故事了,更是一個勵志的傳奇。” 【此文精選版已刊發於《老人春秋》2013年9月上半月版,題目為《從文盲到作家——古稀老人的勵志故事》。】 |

相關新聞:

- 葉兆言憶文革期間槍斃人的情況 (2013-10-19 10:36:21)

- 我享受名利,我很快樂——對話郭敬明 (2013-07-15 14:54:22)

- 李承鵬要說話 (2013-05-03 14:43:55)

- 中國作家富豪榜 今年誰掙錢比莫言還多? (2012-12-03 14:11:06)

- 劉震雲:知識分子應該像探照燈 (2012-08-09 15:46:24)

- 作家富豪榜,選富能選出好作家嗎? (2011-11-24 14:42:41)

- 阿來:浮華時代之中的本真質感 (2011-10-18 15:44:07)

- 中國作家富豪榜與茅盾文學獎 (2011-06-03 14:32:03)

- 作家要求漲工資,給不給? (2011-03-21 13:54:22)