《黃花崗外》,團結出版社2021年版。

《黃花崗外》在2021年即辛亥革命110周年之際推出內地簡體增訂版,是對辛亥革命之共和主義的獨特紀念,是對孫中山革命精神與革命烈士群體的誠摯禮贊,更是對中華民族偉大復興與中國式現代化艱難歷程的學術鈎沉與道義重估。

中評社香港2月27日電/《黃花崗外》的革命鈎沉與道義重估

作者:田飛龍(中央民族大學法學院副院長,全國港澳研究會理事)

《黃花崗外》,這本書的名字很吸引人,提示了一種獨特的歷史聯想與思考方式:黃花崗起義是孫中山共和革命成功之前的最後一次“失敗”,是最終成功的關鍵階梯和推力,黃花崗內的烈士、事跡、記憶和意義,其來由和定數在黃花崗外。廖書蘭女士的《黃花崗外》在2021年即辛亥革命110周年之際推出內地簡體增訂版,是對辛亥革命之共和主義的獨特紀念,是對孫中山革命精神與革命烈士群體的誠摯禮贊,更是對中華民族偉大復興與中國式現代化艱難歷程的學術鈎沉與道義重估。辛亥革命是中國現代史的里程碑,是共和主義價值和政治進程的轉折點,是中華民族現代文明的關鍵塑造時刻,而孫中山及其主義、政黨、起義、犧牲與道德人格之展現,實在是中華民族現代奮鬥史的精彩華章。

黃花崗在該書中成了一種精神象徵,一種革命之犧牲、美德與意義的歷史凝結,一種革命者之歷史圖騰。廖書蘭女士要給我們展示的是,這樣一種精神是如何在晚清大變局之際形成和定格的,革命黨為何能夠做到屢敗屢戰,死不旋踵,奠基共和,開創現代中國。這是一個關乎現代中國之形成的重大學術命題,各學科之研究汗牛充棟,觀點與立場紛呈,《黃花崗外》有何獨特性及思想價值,能夠在此類研究中獨樹一幟呢?通讀全書,筆者以為如下因素成就了該書之學術與思想意義:

其一,作者旅居港台的長期生活經驗及作為歷史專欄作家的豐富履歷,造成了對港台與中國整體革命史深切互動關係的內在觀察和心得,孫中山及其共和革命是其中最顯著的連接點,作者循此連接點深挖成書,功夫用對。

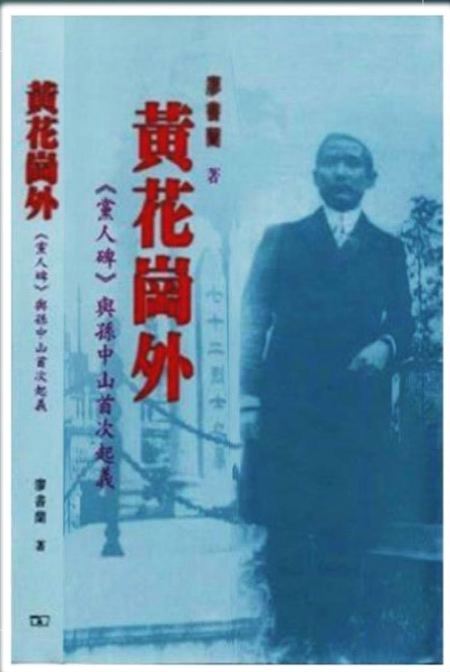

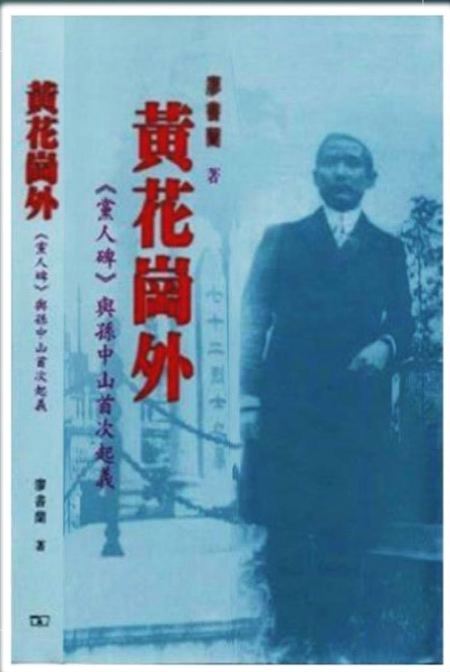

其二,作者具有相對開闊的國際視野、文學敏感性與較為成熟的歷史文獻處理方法,選擇黃世仲的《黨人碑》(1907)為主要研究文本,從辛亥革命史的在場人物和敘事中尋覓歷史之真相和精神之生動細節,並能基於客觀之學術和歷史研究者立場加以評判,肯定中有商榷、解釋和補缺,顯示學術嚴謹性和客觀公正史觀。

其三,一手資料的窮盡搜索和歷史過程的細節復盤。作者通過港台及海外聯繫廣泛搜集主題文獻和一手珍貴資料,既有獨家復印自大英博物館等處的歷史珍稀文件與檔案,也有大量訪談整理而成的可靠歷史素材,還有通過國際學術研討會和中國史研究專家等途徑而匯集的學術研究文獻,這些為該書的學術基礎提供了關鍵支撐。

其四,作者的情感投入和對孫中山精神、共和革命與中華民族偉大復興的殷切期許,書中細節每每折射出作者的學術工匠精神和細致打磨的思想品性,是極度用心呈現於世的歷史文學研究佳作。

《黃花崗外》以黃世仲的革命小說《黨人碑》為中心敘事線索展開。如果說孫中山是廖女士的政治偶像,黃世仲則屬於其思想偶像。廖女士和黃世仲均為港台範疇的專欄作家,有著以筆入世的志向和成就。“妙手著文章”反映了他們共同的心跡。這也是為什麼廖女士對《黨人碑》如此鐘情和傾心研究的因由。《黨人碑》有著重要的革命文學地位和革命精神動員的政治功效。1907年的孫中山與中國革命處於低潮,孫中山的黨內地位受到一定挑戰,革命起義屢戰屢敗導致了革命陣營內部意見分歧,意志低落,內爭激化。黃世仲深度參與並忠誠於孫中山的革命思想和革命事業,以其獨特且具影響力的方式大量撰寫革命政論文章和革命小說,全力支持孫中山的革命大業。政論文是直接的輿論武器,應急論辯,爭奪政治話語權和社會文化領導權,這一鬥爭在內地、港台和海外激烈進行著。革命小說則更具民眾普及性和影響力,以典型人物的批判性書寫及歷史事件的導向性敘述為主,潛移默化地開展思想文化鬥爭,為革命意識形態和政治事業服務。在革命低潮時,在革命理想受挫和革命事業前景晦暗時,革命領袖自身的堅持和呼籲固然重要,革命同道者的“樹碑立傳”也不可或缺。《黨人碑》就是起到這樣的歷史性作用:以孫中山領導的廣州首義(1895年)之歷史鈎沉和人物評判為線索,廣泛觸及晚清之際兩條路線、兩股勢力即革命黨和保皇黨的思想與政治鬥爭,明確褒揚孫中山的領袖品質與革命思想的正確性,明確貶斥康有為的保皇路線及其投機性和歷史反動性。1895年也是中國現代化的分水嶺,甲午戰敗深度動搖清廷統治根基,為變法或革命提供歷史與政治空間,中國的政治現代化進程陡然加速。康有為“公車上書”啟動了君主立憲的變法進程,相對清廷專制體制有歷史進步性,但最終遭受政治挫折並催生了康有為的海外保皇運動,與民主革命路線對抗。孫中山以民主共和思想為革命確立合法性,以香港為基地建立革命組織及策劃革命起義,堅決走暴力革命與民主共和道路,最終推翻清廷而建立亞洲之第一個民主共和國,具有開創歷史的重大意義。《黨人碑》試圖喚醒和傳播的正是孫中山共和主義革命的道義和力量。

《黃花崗外》在基本政治立場和敘事取向上與《黨人碑》基本契合,這是建立在廖女士和黃世仲共同的歷史觀和政治信念基礎上的。孫中山的共和思想與革命事業,不僅在其革命進行的過程中名聲大噪,給海內外華人及其政治想象和心系祖國的政治行動指明方向,而且深刻影響了中國現代史的宏觀進程及中國國民黨與中國共產黨接力承擔的現代國家建構與民主政治建設的偉大事業。這種共和的信念與民族的信念的歷史性結合,孫中山是啟蒙第一人,也是政治行動第一人。《黨人碑》酷似辛亥革命早期(1895—1907)的“封神榜”,孫中山的革命領袖地位由此更加清晰和確定化,而保皇黨群體則被定格在歷史與政治的反對面,革命黨內的機會派和軟弱派也受到一定的批判。黃世仲的《黨人碑》已具有為革命黨立下“春秋大義”與紀律規範的初步意義。由此觀之,黃世仲本身的革命精神領悟與革命道義的敘事傳播,就已經在1907年的革命陣營內達到相當高度之境界和角色。在1911年的黃花崗起義和武昌起義中,黃世仲同樣表現不凡,相繼寫成《五日風聲》和《新漢建國志》,以新式革命小說形式不僅繼續為革命黨人“樹碑立傳”,而且以細膩筆法和典型形象向當時啟蒙未深的中國社會傳播革命道義,召喚革命同志,鞏固革命成果。以黃世仲的才學、行動和影響力,恰似辛亥革命之中國版的“潘恩”,而《黨人碑》是其革命小說系列中最具影響力和典型性的里程碑作品。

但歷史總是與政治相纏繞,光明也難免遭遇黑暗之侵蝕,黃世仲之大名、大義和貢獻在當時代遭到了封殺和淹沒。廖女士對此亦扼腕嘆息,並以《黃花崗外》之研究和傳播來專門擔負一種為之“歷史正名”的使命,由此更可見廖女士對黃世仲其人其事的歷史鐘情和心心相印,其背後心曲自然是歷史轉折處的大義覺迷與革命精神的是非曲折。廖女士直言,革命元勛如黃世仲者在辛亥革命成功後被迫害至死,是辛亥革命史的一個重要的陰暗面,而她不避嫌疑,根據史料考證將肇凶者陳炯明與胡漢民和盤托出。事實上,辛亥革命之成功,有所謂“黃花崗外”的經年積累和推動,革命已達一定氣候,也有清廷之極端腐敗帶來的政治演變加速和地方精英離心的因素,並非革命之完全成熟與社會之大體啟蒙,否則就不會有袁世凱竊國、張勛復辟、二次革命、“人血饅頭”及後來的國民大革命之新事件與新人物了。不僅革命成功之初的廣州存在內訌與爭名奪利之陰謀動作,即便武漢首義之後的革命當局亦內訌與陰謀汹湧,全國其他地方並無特別改善昭彰之處。這更加凸顯了《黨人碑》的歷史和政治意義,即《黨人碑》揭示和推崇的革命道義精神與公心,並未真正落實於革命陣營及社會空間,革命之文化啟蒙、社會教育、政權建設與法制建設仍有極大之空間餘地。黃世仲身死革命派內部傾軋,其沉冤多年而漸然得雪,《黨人碑》之不朽的革命小說開創性地位和政治啟蒙意義亦日顯昭彰。廖女士立足21世紀之情景和史觀,回望百年前之辛亥革命、中山精神及作為中山精神忠實執行者與宣傳者的黃世仲及其《黨人碑》,其心系歷史、學術鈎沉、人物評判、道義重估之林林種種,就可通達而解了。黃花崗外,烈士安息處的歷史意義並未窮盡,面向歷史深處與歷史連續進程的學術探尋和意義重塑,是中華民族生生不息的一種文明意識和理性精神。

當然,作為革命小說和政治啟蒙作品,《黨人碑》是歷史與文學、學術與政治的結合之作,其中的歷史選材、價值評判、政治定位和意義導向,不可能沒有具體立場的確定和限制。廖女士並未迴避這一點,對《黨人碑》中顯著存在的史料、史觀及人物評價的細節偏頗進行了學術性的闡釋與糾正,並給出了同情的理解和客觀的評述,這是可取的學術立場。《黨人碑》由於歷史原因,其具體章節散佚較多,雖經廖女士極力搜尋補充,終究未能呈現全貌。而即便借助國民黨黨史資料進行想象性補缺和補寫,其況味、氣質及意義畢竟不同。

整體來看,廖女士對這一段歷史公案的學術鈎沉和道義重估還是取得了不凡的成就,基本澄清了《黨人碑》的學術地位和歷史貢獻,大體還原了黃世仲的政治面貌和人格,深入推進了辛亥革命史與孫中山共和主義精神的細節研究和歷史意義的深描。內地在辛亥革命110周年之際推出《黃花崗外》,本身就是對孫中山共和精神、黃世仲《黨人碑》及廖書蘭女士之革命史研究和闡釋的時代肯定,並使黃花崗內的革命先烈告慰和瞑目,黃花崗外的歷史正義更加清明,以及面向中華民族偉大復興與兩岸完全統一的精神基礎更加鞏固。

孫中山先生於1921年12月應鄒魯的請求為《黃花崗七十二烈士事略》寫序,既提及“斯役之價值,直可驚天地泣鬼神,與武昌革命之役並壽”,又扼腕而嘆“顧自民國肇造,變亂紛乘,黃花岡上一土,猶湮沒於荒煙蔓草間。”可見辛亥革命的波瀾壯闊、跌宕起伏與暗流湧動,“並壽”之黃花崗亦有“湮沒”之孤寂,這是革命先行者“死不旋踵”的偉大與悲涼。黃世仲沒有死於黃花崗之起義現場,卻犧牲在革命成功後陣營內部的傾軋迫害,其“並壽”與“湮沒”之歷史命運,恰與黃花崗烈士群體同,故黃世仲既在黃花崗之外,也在黃花崗之內。廖女士以《黃花崗外》為黃世仲、《黨人碑》及孫中山共和精神正名和傳揚,是一種歷史正義感和學術真精神的卓越體現,也為當代研究和闡釋中國革命史和民族精神史提供了一種獨特方法和學術樣本。

為此,我誠摯向內地讀者和革命史研究者推薦廖女士的這部專著《黃花崗外》。我們要通過歷史現場的學術鈎沉和道義重估,凝聚起民族復興和國家統一的更強大意志和力量,奮身於新時代中國式現代化的偉業之中。

(書評書目為廖書蘭:《黃花崗外》,團結出版社2021年版。書評寫作得到廖書蘭女士的多次討論啟發,並感謝團結出版社的贈書及北京讀書研討活動的支持,但文責自負。)

(獲作者授權轉自《橙新聞》)