|

| 遍地能開花,紅潮才有力 |

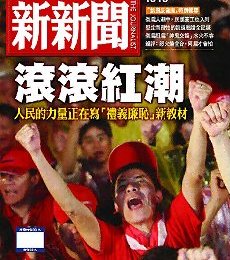

中評社香港9月14日電/《新新聞》今天封面文章指出,走不出凱道,陳水扁不會怕;遍地能開花,紅潮才有力。文章主要内容如下。

轟!超重低音喇叭在凱達格蘭大道上,吹起了行動的號角。 “命運交響曲”聲聲催促著、交錯洶湧的紅潮穿過台北大街小巷、一對對父母帶著他們的兒女要在大街上這堂課、守在家中相夫教子的媽媽們丟下手中的抹布、自發的中產階級走出了冷氣房、連高中生也放下繁重的課業要發聲......

幾十萬焦切想要捍衛社會基本價值、對貪腐者不滿、對是非顛倒感到憤怒的人心,因施明德的號召而火紅,狂風驟雨澆不息怒火,豔陽酷熱擊不倒決心,滾滾紅潮中,人民的力量,有可能開創出台灣的新命運嗎?

風雨中,“九九運動”的人群,讓世人看到了反貪腐倒扁運動的“爆發力”,沒有遊覽車、沒有大規模團體動員、沒有明顯的脫序與暴力激情,更不是所謂“深藍”的眷村老伯伯當主力。凱道紅潮的臉譜是,闔家出動的小家庭、三十五歲到五十五歲的社會中堅成員、臉色堅毅的媽媽們、溫婉守禮的淑女群......這些臉孔,和過往所有大規模政治活動截然不同,很明顯地呈現出,這是中產階級主動而自發之力量。

雨水、烈日交織中,九月十一日,雖然沒有發生藝人高凌風鼓吹的“台灣九一一,反扁大罷工”,但上班族“蹺班”相挺、退休族補位壯聲勢,紅潮,並沒有因為上班日而退潮,反貪腐運動的“續航力”依然驚人,滾滾紅潮依舊襲捲凱道廣場上。

這些,並不夠! 紅潮不擴散,阿扁不下台

人民想要展現力量,不能僅僅有爆發力與續航力,如果沒有更巨大的感染力與擴散力,讓更多階層的人感染到、讓力量擴散到更多地方去,祇是在首都的人群集結,當權者根本不會真正怕,他可以躲到鄉間去,他可以回到自己的支持群中尋“溫暖”,社會運動終究祇會不了了之。

確切的說,凱道紅潮若沒辦法感染更多人群,沒有辦法讓各鄉各鎮、各村各里都產生豐沛紅潮,九九運動將注定祇能和當權派形成僵局而已。

打不開僵局,結局已可預料:陳水扁依然不會下台,民進黨內也不可能產生所謂的高華德、國民黨黨主席馬英九鼓吹的二次罷免,更根本不可能會發生。因執政黨的政治人物和民代們,依然沒有感受到自己選區裡的選民直接的壓力,六月二十七日的罷扁案,表決時,所有執政黨立委被綁架不投票的結構依然不會變。既然不可能有高華德,面對凱道上的怒吼,陳水扁頂多就是臉上更無光,不會因此下台。

憤怒不義憤,能量不足夠

僵局卻並非全然不可能被突破,波浪濤天,遍地開花,並非全然就沒有機會。包含民進黨自己公布的各種不同的民調,都顯示了同樣的傾向:持續有六成以上的人贊成陳水扁該辭職下台,四成的人支持施明德發動的倒扁活動,但表態一定會去參加靜坐活動的,卻一直都不超過五%。

這是清楚的社會訊息:台灣確實有許多人受不了陳水扁貧乏的執政績效和惡德的貪腐作法,他們的態度卻是:真希望有‘別人’去把阿扁拉下來!換句話說,大多數的人群是“憤怒有餘,義憤不足”。 義憤不祇是憤怒,義憤還有兩項條件,第一:為與自己沒有切身利益相關的原則憤怒;第二是:憤怒表現為改變的衝動,而不祇是私人的發洩行為。

凱道紅潮中的人群,當然是因義憤而站出來,卻還有近半數的憤怒但不義憤的人群。怎麼樣感染到這近半數的台灣人民?怎麼樣“擴散”義憤給都會中產階級以外的人群?纔是倒扁總部更嚴苛的挑戰。

罷工、罷市,這些討論陸續出來,但祇有憤怒無義憤的台灣人民,未必願意承受這樣的代價,台灣也從沒有真正造成政治力量動搖的工運經驗過,“十月大罷工”的條件,短期間未必能成熟。

但台灣政治改革的歷史中,卻曾有「學運」改變僵局的光榮體驗。

現在是九月,也正是剛開學,大學生課業最沒有負擔的時間,但從當前出現在凱道人潮的臉譜中,讓人最訝異的是,三十歲以下的臉孔並不多。也就是說,大學生還沒有參與在凱道紅潮中。 這是不容忽視的警訊:倒扁總部的訴求和號召,顯然並沒有深入校園,和讓大學生真正關心。連最具有正義感,最可能“義憤”的學生都無法動員起來,倒扁紅潮又怎麼可能真正達到遍地皆開花的效果?當權者當然不懼怕!

但從這幾天現場的掌控來看,倒扁總部已經是個個人仰馬翻了,所有的規劃方案都是且戰且走了,幸好是紅潮人群理性且自制,讓活動亂中有序。如果,倒扁運動還想要擴散,還想要推動學生站出來,目前的倒扁總部應該已經力有未逮了,矛盾的就在此,如果連學生都號召不出來,紅潮能量想要擴散到全台灣,注定是登天之難。

在此關卡,另一批人的角色,特別有其重要性。回顧從六二七罷扁表決失敗後,倒扁的缺口仍能陸續被打開,除了施明德等老綠奮起外,七一五宣言的親綠學者也扮演了重要的角色,他們願意站出來,才讓藍、綠對決的惡意扭曲,回到了是非價值的這條軸線上。

這批學者,當年,就是學運的領導者,現在,又多數棲身在學術殿堂中,走進校園可說是駕輕就熟。不然光是在各報「民意論壇」寫文章鼓吹價值是非外,力量依然很有限。追求價值是非,七一五學者不祇坐而言,若能起而行,趁剛開學之便,組民主價值宣講團進到各大學校園,將理念擴散給大學生,和大學生們對談,大學生很可能因此興起“以民主價值鞏固台灣認同”的義憤感。

這樣子,凱道紅潮,才有機會擴散流進校園,感染到更多的大學生,當全台灣數百所大學校園的大操場,都遍地開紅花,紅潮淹全台,當權者的踞傲,才會感受到更大的壓力。民進黨的政治人物和民代,也才會感受到來自選區的直接壓力,“高華德們”才可能真的會出現。 |