|

| 1996年,武漢市政府組織打撈中山艦,1997年1月,中山艦正式打撈出水。 |

|

| 1910年,清政府向日本三菱造船所訂購鋼木結構炮艦一艘,取名“永豐”。 |

|

| 1923年8月14日,孫中山偕宋慶齡親臨永豐艦。很多資料將合影說成是“為蒙難一周年紀念拍照於永豐軍艦”,也有學者認為,是為歡迎在孫重建軍政府後,從廈門返抵廣州回歸軍政府建制的永豐艦的。 |

1925年的廣州。整個城市已經有100多輛汽車,夾在馬車和人力車之間往返穿行,又有幾家新的戲院開張,每天都在報紙上刊登演出時尚的話劇的廣告,而華僑還開辦了一家電影公司,準備投拍電影,私立國民大學中國文學系設立了“新聞學”一科,成為廣州正規新聞教育的開始。

1925年8月20日,國民黨左派最重要的領導人廖仲愷在廣州遇刺殺身亡,成為轟動一時的“廖案”,指使刺殺的內幕至今仍是歷史之謎。同一年底改變中國歷史的毛澤東正和他的家人住在東山廟前西街38號樓上的一座小房子裏面,後來他還在第六屆農民運動講習所兼任《中國農民問題》、《農村教育》和《地理》3門課的講授,並發表了著名的《中國社會各階級的分析》。

這些事件都曾經出現在報紙上,而永豐艦改名中山艦,在這些歷史事件中顯得並不遜色。那時候能夠出現在報紙上的地名似乎並不多,白鵝潭、財政廳、第一公園、北京路,有關軍艦的信息也屢見報端,軍艦也似乎成為城市的延續,一艘軍艦本來不屬於某一個城市,但中山艦與廣州的淵源似乎格外密切。就好像香山要改成中山,永豐改成中山,也成為城市的話題。而一年之後的中山艦事件,又再次讓這艘軍艦成為歷史的焦點。

對於一艘軍艦來說,戰爭才是它常態的生活,停在珠江上的中山艦,曾經仿佛是這個城市的一道風景,在它不遠的地方,就有柴船從鄉下運柴到廣州,有荔灣的花船搭著急匆匆歎世界的市民,端午節的時候,可能也有龍舟從它身邊呼嘯而過。

有一天,中山艦離開廣州,二十年代的廣州,軍艦的遠行,是一件常見的事情,市民並不會太在意,當時的珠江上不但有國民政府的軍艦,也有其他國家的軍艦,人們見慣了報紙上每天都有出兵、凱旋或者“恐不免一戰”之類的新聞,這並不妨礙廣州處處仍舊是繁華、多變的世相。

從此轉戰南北,離開廣州的中山艦,未必見得到市民揮手相送,來了,又走了,總是這麼簡單。十幾年之後的1937年,抗日戰爭全面爆發,中山艦出征抗日,在長江邊上結束了自己征戰的歲月,沉入水底。艦上官兵,血染漢口。

一艘軍艦就用這樣的方式與我們告別。

一艘軍艦就是這樣的奇妙,它的炮可以朝這邊開,也可以朝那邊開。它可以承載著重大的歷史事件,可以改變一個人的命運和一個國家的歷史,可以在戰火紛飛中成就英雄的故事,也為無數母親帶來眼淚,它是日本公司製造的,也被日本飛機打沉,它可以叫這樣一個名字,又可以改成另外一個名字,它可以是一艘軍艦,也可以是一座博物館。它曾經喧鬧,裝著不為人知的故事,現在又無比安靜。從一個鐵釘開始,一艘軍艦被打造出來,從此,改變歷史,這真是一件不可思議的事情。

●專家解讀:多維視角下的大元帥府和中山艦

用士敏土廠(水泥廠)廠房改建的大元帥府有過兩度輝煌:

1917年7月孫中山抵達廣州進行“護法”戰爭,同年9月10日,非常國會選舉孫中山為海陸軍大元帥,中華民國軍政府成立,選定這裏為大元帥府。1918年2月軍政府改組,選舉七個總裁代替大元帥,孫中山雖是總裁之一,抱負難以施展,只好黯然離去。當時廣東的實權掌握在桂系軍閥手中,軍政府沒有多大作為。

大元帥府二度輝煌是1923年把陳炯明逐出廣州,建立大元帥大本營;1925年7月1日改組為國民政府,直至1927年遷往南京為止。一方面它可說是革命聖地,另一方面,南京國民政府專制統治的各項專制統治的政策(例如,取消新聞自由,黨化教育、黨化司法等等)都是首先從這裏制定並在廣州施行的。

陳炯明是護法戰爭期間(1917-1921)孫中山事業的主要支柱之一。1920年10月陳炯明領導的粵軍從福建南部回師廣東,攻克廣州;11月,孫中山回到廣州,重組軍政府。1921年5月5日孫中山宣誓就任非常大總統。1922年6月12日,粵軍兵變,炮轟在今越秀山的總統府。這就是通常說的“陳炯明叛變”。不過,如果換個角度去觀察,這次事變實質是孫中山武力統一全國和陳炯明主張“聯省自治”和平統一全國的兩條路線之爭。他們的分歧還有:要不要選舉總統,成立所謂“正式政府”;孫文要擴軍,要發2000萬紙幣,陳炯明堅決反對。當時全國和廣東的輿論倒是支持陳炯明的居多。蔡元培等是反對武力統一的。胡適甚至說粵軍的舉動是“廣東的革命”,痛斥所謂“叛逆”的說法堅持的是“舊道德的死屍”。廣東省議會也通過決議公推陳炯明出任臨時省長,敦勸孫文下野。

1926年3月的中山艦事件,讓世界的眼光再度聚集在這艘小小的軍艦上。這件事的基本情況是清楚的,是蔣介石奪取權力的一個計謀。有些細節可能成為千古之謎。一個更值得思考的問題是:假如蔣介石奪權失敗,國民黨當權的還是汪精衛、胡漢民他們,執行的政策會更好一些,從而使中國的發展更順利,還是兩者沒有多大的區別?在歷史發展的關鍵時刻,領導人有重要作用;但更重要的是當時掌握權力的政治集團的指導思想是什麼。

歷史發展到今天,世界上以偉人命名的艦不多,中山艦充當了一個歷史見證人的角色,在今天看來,一系列的事件既是歷史史實,又是當時的社會趣聞。它同時也是中國近代特殊國情的反映,這從中山艦的角色轉換中可以看出來。對於圍繞中山艦所發生的一系列歷史事件來說,歷史界並沒有新的看法,有的只是怎樣去解說的問題。

以現在的科學眼光去看,它只是小艦一艘。儘管在當時中國的珠江、長江一帶,中山艦的技術是比較先進的,但艦本身沒有太多值得炫耀的東西。以前由於政治原因,談起這段歷史的時候,該歌頌的沒有歌頌,不該歌頌的卻到處都在宣揚。過去長期被忽略的是與艦聯繫在一起的人的故事,人和故事才是這段歷史的主要內涵。我們今天回顧中山艦的歷史時應該提出來的是,民族內部的相互摧殘除了耗資源沒有好處,民族不能分裂,民族應該團結。

●舊聞回眸

綜合1925年3-4月《廣州民國日報》等報道 1925年3月12日,孫中山先生在北京不幸病逝。廣州革命政府為紀念孫中山先生,同時也為表彰“永豐”艦忠誠追隨孫中山先生,由留守廣州代行大元帥職權的胡漢民下令,將“永豐”艦改名為“中山”艦,1925年4月13日,改名開幕禮在軍艦上舉行。

4月13日,停靠在珠江南岸士敏土廠前的永豐艦佈置一新,莊嚴肅穆。

很多民眾聚集在士敏土廠前,也有不少民眾隔岸相望。

從孫中山任海陸空軍大元帥開始,永豐艦就停留在附近的珠江上,供孫中山使用並擔負護衛孫中山的重任。該日停泊在珠江邊的軍艦高懸萬國旗,艦首漆了一面國民黨的青天白日旗,不同的是艦尾有銅片刻制的“中山”二字代替了原來的“永豐”。

全艦開幕禮的地點是軍艦的後瞭望台,瞭望台大堂中安放了孫中山先生的遺像,四邊佈滿了鮮花和黑白紗布。

開幕禮在中午十二時舉行,盛況空前。留守廣州代行大元帥職的胡漢民以及伍朝樞、廖仲愷等政界要人,乘坐電輪登上軍艦,由艦長歐陽琳親迎上艦。

永豐艦改名的決定於1925年3月30日,由桂軍總顧問雷在漢提出。國民政府接到雷在漢的信函後,經過與永豐艦全體官兵認真商議,一致同意此項提議。

從永豐艦加入中華民國海軍,到改名中山艦,它已在民國海軍中服役了12個春秋,屢立戰功。

●後人訪談:李國圻赴日三年監造永豐艦

據家住荔灣、今年七十多歲的李洪瀛老人介紹,自己的家族幾代人都是武將,他的祖父李國圻,是福州馬尾船政後學堂駕駛班第七屆學員,畢業後,加入清政府的北洋海軍,1844年還參加了聞名中外的中法海戰。1910年祖父被派往日本,監造永豐艦,1913年,帶船回國。去時是清末,回來已經是民國。祖父回國後仍效力海軍。被任命為校官,後來受海軍上將軍街。

李洪瀛現在保留祖父監造永豐艦時著軍服的照片,他還曾經保留了當年的永豐艦回國在黃海試航時候的紀念明信片,後來贈給了有關文物部門。

1998年,李洪瀛到武漢參加了中山艦打撈出水和修復的活動,據他介紹,當年艦上官兵至今健在的人數已經不多,參加紀念活動的有五六位,都已經是白髮蒼蒼的老人。

●艦證歷史

甲午海戰,整個北洋海軍幾乎全軍覆沒,1910年,清政府向日本長崎三菱造船所訂造永豐號炮艦,向川崎造船所訂造永翔號炮艦,力圖重振海軍。

1911年,辛亥革命,推翻清王朝,建立民國。儘管原有條約得到承認,當時中國財源緊張,最後由北洋政府向英、德、美、日、俄五國銀行借款,才付清造艦款項。

1913年(民國二年)春,永豐艦由日本三菱船廠造成,駛往上海,編入中華民國海軍第一艦隊。

1915年底至1916年初,革命党人蔡鍔、李烈鈞等人為反對袁世凱稱帝,在雲南等省成立護國軍,發起了“護國運動”。“永豐”艦加入“護國軍”,宣佈起義倒袁。

1917年6月,孫中山為反對段祺瑞的北洋軍閥政府,維護《中華民國臨時約法》,發動了“護法運動”。“永豐”抵廣州黃埔,組成西南護法艦隊。

1922年陳炯明發動武裝“叛變”。孫中山以“永豐”艦為座艦,召集海軍官兵討伐。孫中山廣州蒙難期間,“永豐”艦同兄弟艦一起,浴血奮戰55天,這期間孫中山則始終堅持在軍艦之上。

1924年,“永豐”艦先是參加了孫中山指揮的鎮壓廣州商團叛亂,11月13日,孫中山又應馮玉祥等人關於北上“共商國是”的電請,偕宋慶齡夫人專門乘坐“永豐”艦離粵,第二天抵香港後,轉搭日本郵船經上海北上。

1926年3月18日,蔣介石指使用黃埔軍校駐省辦事處名義,命令海軍局代理局長李之龍調派“中山”艦到黃埔候用。當“中山”艦開到黃埔以後,蔣介石以“共產黨陰謀異動”為藉口,於3月20日逮捕了李之龍等50余名共產黨人,派兵佔領“中山”艦。這就是“中山艦事件”。

1938年7月20日,“中山”艦在武漢上游參加了抗擊30餘架日機襲擊設于岳陽的海軍總司令部及其艦隊的戰鬥。其後不久,“中山”艦擔負起了運送炮彈和警戒長江新堤至金口一線的任務,同時狙擊日本陸軍渡江。

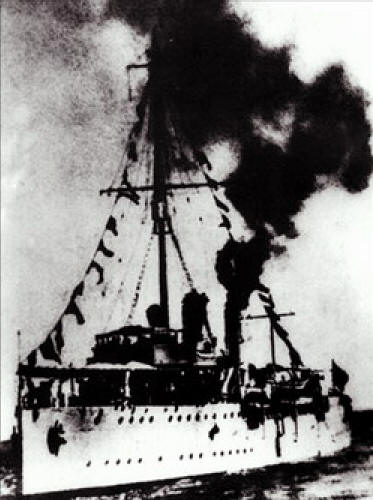

最慘烈的戰鬥發生在10月24日,武漢失陷的前一天,下午2時左右,日寇的6架轟炸機成一字魚貫陣,向“中山”艦迎面撲來,輪流投彈。

當時,“中山”艦已是有26年艦齡的老艦,而且艦上的主炮和副炮全部拆卸安裝到長江兩岸的幾個要塞上,在狹窄的江面上毫無掩護地與6架轟炸機展開海空戰,慘烈程度可以想像。

到最後,軍艦動力全無,艦體失控,艦長薩師俊等25名官兵壯烈殉國,中山艦記載著悲壯的歷史,沉入長江。

沉沒水下59年之後的1997年,中山艦整體打撈成功,現已經成為一座歷史博物館。(來源:南都廣州) |