|

| 保留至今的咨議局。 |

|

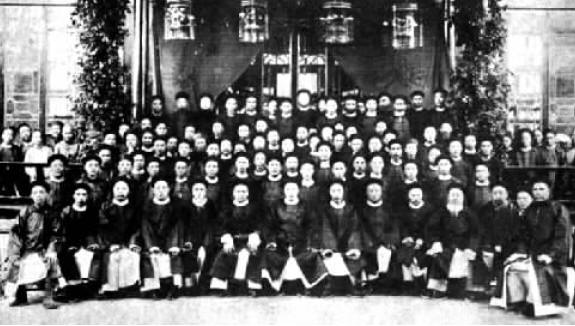

| 1909年10月廣東咨議局開幕紀念照。 |

|

| 當年廣州慶祝禁賭的盛況。 |

廣州起義烈士陵園,綠陰深處,走過荷花池上一道靈秀的石拱橋,可以看見一棟華美的建築。門前4級臺階,拾階而上,是一個弧形聯拱式的門廊,8根敦實的羅馬巨柱,直頂天花,氣勢磅礴。外部是嶺南風情的小橋流水、主體建築卻是歐洲的式樣。建築學家會告訴你,這高大的廊柱、寬敞的空間,是典型的“議會式”建築。

這棟興建於1909年的古老建築,是中國近代史上一處極為重要的遺址——廣東咨議局。近百年的歷史中,它見證了中國“議會制”紛紛擾擾,而又曇花一現的短暫歷程。

不僅如此,廣東咨議局還見證了黃花崗起義中72位英烈陳屍于前的慘烈瞬間,見證了孫中山就任中華民國非常大總統的非常一刻,也見證了廣東獨立、國民黨第二次全國代表大會等近代史上格外重要的歷史事件。

跟它所經歷的這些轟轟烈烈的歷史相比,咨議局如今的冷清顯得有點兒不太協調。對於絕大多數廣州的市民來說,它的歷史、它的歷史價值是如此陌生。

幽靜的廣州起義烈士陵園的一隅,它在那裏呆了快有一百年了。它的懷裏揣著很多或者短暫、或者永恆的夢想。撥開歷史的塵埃,它們都一樣閃著光亮。

●瞬間,銘記歷史

1909年2月,兩廣總督張人駿著手成立廣東咨議局籌備處,檄行各縣舉辦初選,籌辦處定有簡明章程,規定入選資格,並聘請鄧華熙、張振勳、丘逢甲等22人為“議紳”。同時,由留日學生廣東番禺人金蒲崇和金蒲芬等人捐資,在廣州大東門外擇地興建了廣東咨議局大樓。

1909年9月,廣東咨議局成立。咨議局選舉議員94名。咨議局主要活動為由督撫召集會議,並提交為地方興利除弊、彈劾官吏、審核政府財政收支等各種議案。從1909至1911年間,廣東咨議局召開常年會和臨時會各兩次,先後提出議案147件,其中彈劾案37件,工商議案18件,教育議案9件,社會治安和獄治議案15件,其他68件。

1910年1月24日,廣州將軍增祺等人,奏陳將咨議局圍牆外旗房,向西遷移。

1910年~1911年間,廣東咨議局副議長丘逢甲和古應芬、鄒魯等議員發起禁賭運動,以禁賭整治社會風氣和社會治安。他們與蘇大闊等庇賭議員進行了激烈的鬥爭,獲得了勝利,在社會上激起了很大的反響。

1911年11月8日,廣東咨議局主持召開了滿漢八旗以及紳商各界代表大會,討論廣東獨立問題。9日,廣東各界代表聚集咨議局,莊嚴宣佈廣東脫離清政府獨立,成立都督府。廣東和平光復。

1911年12月,通過選舉成立臨時省議會,議員名額120名,並頒佈了《臨時省議會選舉法》,臨時省議會的辦公地設在廣東咨議局舊址。

1913年,臨時省議會改組成正式議會。

1917年8月25日,隨孫中山先生南下的議員以國會非常會議名義在廣東咨議局舊址開會,制定軍政府組織大綱,選舉孫中山為大元帥,統率海陸軍並行使行政權,陸榮廷、唐繼堯為元帥。

1918年10月,非常國會在廣東咨議局舊址召開會議,以第一任大總統任期屆滿為由,改組軍政府,廢大元帥制,設總裁制。孫中山被迫辭去大元帥職,離粵赴滬。非常國會選出岑春煊、陸榮廷、唐繼堯、孫中山、林葆懌、伍廷芳、唐紹儀七人為總裁。

1921年4月7日,國會非常會議在廣東咨議局舊址開會,出席議員222人。會上由議員丁象謙動議,廢除軍政府,選舉孫中山為非常大總統、授予北伐全權,並通過了中華民國政府組織大綱。

1921年5月5日,孫中山在廣東咨議局舊址宣誓就任非常大總統。

1925年10月至1927年1月間,廣東咨議局舊址被用作國民黨中央党部所在地。毛澤東在這裏代理中央宣傳部部長和主辦《政治週報》,國共兩党的許多知名人士如周恩來、劉少奇、何香凝、譚延闓等曾在此工作或活動過。

1926年初,由李富春主持的國民黨政治講習班在廣東咨議局舊址的附屬建築物內開辦。

1926年1月,國民黨第二次全國代表大會在廣東咨議局舊址召開,大會通過了《彈劾西山會議決議案》,對國民黨的右派分子進行了制裁,並選舉了36名中央執行委員和24名候補中央執行委員,其中有共產黨員李大釗、譚平山、林伯渠等17人。

1926年5月,第三次全國勞動大會在廣東咨議局舊址召開,這次大會選出了中華全國總工會第三屆執委35名、候補執委17名,選舉蘇兆征為全國總工會委員長、劉少奇為秘書長。

1926年9月,國民黨中央婦女部長何香凝在廣東咨議局舊址的附屬建築物內開辦婦女運動講習所。

1926年,國民黨中央執行委員會暨各省區代表聯席會議在此召開。

1927年,國民黨中央北遷後,廣東咨議局舊址成為了國民黨廣東省黨部所在地。

1927年12月11日,參加廣州起義的第四軍教導團攻佔了廣東咨議局舊址。

1999年7月,廣東咨議局舊址被廣州市人民政府公佈為廣州市重點文物保護單位。

2002年7月,廣東咨議局舊址被廣東省人民政府公佈為廣東省重點文物保護單位。

2006年5月,廣東咨議局舊址被公佈為第六批全國重點文物保護單位。

●孕育中國最早的議會民主

這是最好的時代,這是最壞的時代;

這是智慧的時代,這是愚蠢的時代;

這是信仰的時期,這是懷疑的時期;

這是光明的季節,這是黑暗的季節;

這是希望之春,這是失望之冬;

人們面前有著各樣事物,人們面前一無所有;

人們正在直登天堂,人們正在直下地獄。

——《雙城記》

◆誕 生

二十世紀初,老邁的清政府正面對著它的遲暮與斜陽。

“夫今日之中國,本千鈞一髮之際,存亡危急之秋,以言乎外,則機會均等之政策並起於列強,以言乎內,則革命排滿之風潮流行於薄海,禍機已兆,後患難言……”

《辛丑條約》簽訂,標誌著中國徹底淪為半殖民地半封建社會。面對內憂外患交迫之下取捨抉擇的利害,清政府恍然發現,除了傷筋動骨地施行憲政外,此時已別無他路可走。在一個舊的王朝即將死去的枝幹上,一些新的事物抽出了新芽。設立長達二百多年的粵海關被裁廢、近代警察制度被建立、廣東巡撫被裁撤、科舉制度被廢除、各省開始設立學務公所、商務局、商人開始成立商會……

1905年,清廷向全國人民宣佈實行“預備立憲”。次年,頒佈九年預備立憲詔——這成為中國政治參與的開端——與此同時,模仿西方立憲制國家國會的咨議局開始在各省籌設。

1909年2月,兩廣總督張人駿著手成立廣東咨議局籌備處,他聘請鄧華熙、張振勳、丘逢甲等22人為“議紳”,又向留日學生金蒲崇、金蒲芬等人籌得資金,選址大東門外,興建廣東咨議局大樓。

◆形 似

為什麼會選址於此?個中原因歷史並無記載。中山大學歷史系教授邱捷說,據他的推測,首先這裏是當時的市郊,有大塊空地可以興建辦公大樓;其次,這裏距離當時廣州的行政中心越秀路一帶也比較近,辦理行政上的事宜也會較為方便。

咨議局舊址的整體結構很別致,3500平方米的規模,主樓是一座兩層高的仿古羅馬式的白色議會大樓,頂著一個半球形的大屋頂,門前有8條敦實的羅馬柱環列。本來,在主樓的東西兩側,還有稍矮一些的附樓兩座,只可惜後來被毀,只有孤零零的主樓留存至今。

今天,站在烈士陵園深處、咨議局的身邊,你還是那麼容易被它威風八面的氣勢所震懾。而彼時的大東門一帶,城門外是一片望也望不到邊的墳場,城門的這邊,卻橫空出世般矗立起神氣十足的乳白色的“議會式”大樓,它所帶來的衝擊力,今天的我們難以想見。

一百年前,咨議局作為清廷的一個政府部門,採用最典型的西方建築模式興建,堪稱開天闢地的新鮮做法。而這與咨議局誕生所承負的使命是分不開的,作為“臨時憲政”的產物,咨議局在外觀上仿照古羅馬議會建築,與清廷開始從“表面上”推進向西方國家議會制學習的態度,不謀而合。

它是一棟政治性的建築。“民主”是它最重要的表達元素。我們可以一直追溯到雅典的普尼克斯山坡上的公民大會——那是一個半圓形由土牆環繞類似劇院的建築,有著固定的位置,同時又有著開放的空間,公民都可以定時進入這個集會場所,每人分配到一個位置,然後共同討論城邦的立法等公共事務。集會場所的中心是演講台,演講人可以看到每一個人,也可以讓每一個人看到他,使得每個人都有機會表達自己的意見。這就是民主的形式,也只有在這樣的空間裏,民主才得以展開。

廣東咨議局,它規則的外形、高大的廊柱、寬敞的空間,其實都已深深烙上古希臘和古羅馬建築的痕跡。但這種只有焦點,缺少派系對抗的體系,讓所有人都朝向圓形建築的中心發言的體制,使所有人的情緒都集中於一點,也為非理性暴政的出現提供了土壤。我們不會忘記,蘇格拉底就是在半圓形席位的公共空間中被判決處死的。

◆神 離

議會式的辦公大樓再恢弘,卻無法掩蓋“預備立憲”與真正意義的民主間的貌合神離。廣東咨議局出現在政權已然搖搖欲墜的封建王朝末年,註定了它帶有先天不足的特點。就像歷史學家給它的蓋棺定論:“我們只能說它帶有議會的色彩,但是跟真正的議會制有本質的區別。”從議員的選定上就可見一斑。《欽定咨議局章程》中規定,各省咨議局議員人數取“進取學額,以該省學額總數百分之五”。按此規定,廣東咨議局可選舉94名議員。

並非普選。選舉和被選舉資格,是以社會身份、教育程度和財產數量衡量的。而且這樣的條件可以用苛刻來形容:要曾在本省地方辦理學務及其他公益事務滿三年以上著有成績;有舉貢員生以上之出身;曾在本國或國外中學堂及與中學同等或中學以上之學堂畢業的有文憑;曾任實缺職官文七品武五品以上未被參革;在本省地方有5000元以上之營業資本或不動產。如果是外省男子,則要在本省寄居滿十年以上,有1萬元以上之營業資本或不動產。而那些“品行悖謬、營私武斷者、曾處監禁以上之刑者、營業不正者、失財產上之信用被人控實尚未清結者、吸食鴉片者、有心疾者、身家不清不白、不識文藝者”,沒有選舉權和被選舉權。

1909年7月至8月,廣東咨議局在初選、複選後,94名符合清政府條件的廣東咨議局議員得以明確。其中,貢員有29人,舉人22人,生員18人,進士2人,其餘23人則都是科舉出身。其中,曾經擔任過清朝各級官吏的有57人,占總數的60.64%。

當時,廣東總人數為2800多萬,而符合條件的選民只有141558人,不及全省總人數的0.49%。

選舉並不因為立憲人士的熱衷而轟動,大眾對之的陌生導致投票情形極為冷淡。像廣州府,符合資格的有55538人,而真正投票的僅399人。在89個投票所中,最多的一處僅收到16票,更有60處僅收到一票。即便如此,選舉還存在賄賂選票的暗箱操作,一票價值40兩至200兩。

廣東咨議局成立的第一年,議員們在為地方興利除弊、彈劾官吏、審核政府參政收支等方面,積極參政,提議案,論改革。但當一個涉及政府財政收入和部分議員個人利益的禁賭議案被抬上桌面時,清政府設置咨議局的虛偽性便暴露出來。事實上,僅僅活動了兩年,廣東咨議局便陷入癱瘓狀態。

咨議局最終黯然出局,這一命運似乎在最初就埋下了伏筆。清政府成立咨議局的初衷,只是為了鞏固封建統治,因此對咨議局的職權範圍有所鉗制。表面上,規定咨議局可以議決本省“應興應革”、“預決算”、“稅法及公債”、“義務之增加”、“權利之存廢”、“單行章程細則之增刪修改”、“公斷和解自治會之爭議”、“收受陳請建議”等11件事項,但是卻把各項議事主持、採納和裁奪權歸在督撫。造成咨議局實際上的有名無實,它只是在清政府地方行政長官嚴密監控下的點綴門面的機關。

據史料記載,1909年至1911年,廣東咨議局共召開常年會和臨時會議各兩次。這兩年間,咨議局共提出議案147件,其中彈劾案37件,工商議案18件,教育議案9件,社會治安和獄治議案15件,其他68件。這些議案涉及政治、經濟、文化等方面,每一議案都是經過咨議局議員內部多次討論甚至激烈爭吵後,並通過一半以上票數通過才形成的。但議案執行與否的權力掌握在督撫手中,最終通過並實行的只有“監所改良”、“統一本省財政兩條議案”,其餘“未聞舉辦”。

辛亥革命後,隨著清政府的覆亡,咨議局的活動退出了歷史舞臺。

●議政夢破英烈血熱

從曇花一現的“預備立憲”,到慘烈的黃花崗起義,再到孫中山的九度蒞臨……一百年的歷史裏,咨議局這棟白色建築裏人來人往,他們心中懷揣著的,或許是不同的政治理念與夢想,卻共同書寫了一部二十世紀上半葉,中華民族跌宕起伏的歷史。

◆禁賭風潮

提到廣東咨議局,有一個人不能不提,他是時任咨議局副議長的丘逢甲。有一段歷史也無法回避,那就是丘逢甲領導下的“禁賭”風潮。雖然從某種意義上來說,“禁賭”風潮並未以成功告終,卻始終是這個短暫的“政府部門”,在歷史上書寫下的最為濃重的一筆。

清末,廣東賭風很盛,不少人“好賭博,煙管賭具,幾視為日用要物”。花會、番攤、山票、白鴿票、闈姓、麻雀,五花八門的種類遍及四鄉八鎮,使廣東得了“賭國”的惡名。鴉片戰爭之後,國庫空虛,軍費開支和戰爭賠款成了朝廷至地方的沉重負擔,而官許賭博每年為廣東當局帶來了600余萬元的收入,成了籌餉的重要財源之一。

合法化的賭博毒害社會風氣,也加劇了清末社會治安的混亂。當時廣州有俗話雲:“唔怕你精、唔怕你呆,只怕你唔來。”“你不來賭便罷,你若來時,你便輸實,死實”。據說有一個紈絝子弟李某,鄰居常見他早上穿著一身衣服,懷著多金外出,晚上歸來已輸得赤條條,連身上的縐紗棉袍棉襖也輸去了。不上兩年家產輸淨,他母親一氣病亡。其妻服毒自殺,臨死前還寫下絕命詞四首。其中一首曰:“是誰設此迷魂局,籠絡兒夫暮複朝,身倦囊空歸臥後,枕邊猶聽夢呼么”。

1909年10月,丘逢甲被公舉為廣東咨議局副議長。時年45歲的他本來是臺灣人氏,乙未(1895)抗日失敗之後,丘離臺灣內渡廣東,主要從事教育事業。他是一個對賭博禍國殃民的危害深惡痛絕之人,早在1900年,這個頗有詩人氣質的副議長就曾經憤然作過這樣兩句詩:“何止誅求在市租”、“報國居然仗博徒。”

上任之後,丘逢甲雷厲風行地首倡禁賭。他引薦留日學生、同盟會會員古應芬任咨議局書記長,同盟會會員鄒魯為議事課書記,一起發動禁賭運動。據《廣東省咨議局第一次會議報告書》記載:“議員陳炯明修正禁賭議草一件,經於(1909年)9月29日議計,……此案應通過。”

1909年11月8日,咨議局召開第一次會議,提出《籌禁廣東各項賭館議案》。議員陳炯明在會議上歷數賭博的危害,呼籲禁絕官許的合法賭博。廣東咨議局在禁賭問題上一致表示贊成,可是粵督拒不接受咨議局的議案。咨議局遂採取強硬立場,作出《廣東禁賭請電奏定期實行案》,以停議、辭職相威脅,迫使粵督奏請朝廷頒佈廣東賭博一律禁絕的期限。但當時官府的態度並不希望一律禁賭,遂以“籌足抵餉”作為藉口,提出籌得足就禁,籌不足就不禁。

1910年5月,咨議局再次提出禁賭議案。咨議局議員以“民意代表”自居,在禁賭案問題上和廣東地方當局展開激烈爭鬥。10月,咨議局將禁賭議案提請兩廣總督代奏朝廷,並呈請北京資政院核議。廣州報界公會和在京廣東同鄉京官亦不遺餘力,一時間禁賭聲浪高唱朝野。就在此時,議員之一的大賭商蘇秉樞開的“安榮公司”推出新的賭種——鋪票,並賄賂拉攏咨議局議員否決禁賭案。有人更以5萬元銀票向陳炯明行賄,卻被嚴詞拒絕。

1910年11月9日,在咨議局第十三次會議上,議員們有的主張禁賭,有的為“安榮公司”辯護,爭論異常激烈。後來議定投票公決。這天出席的議員有64人,陳炯明、丘逢甲等20人投“可”票,劉冕卿、蘇秉樞等35人投“否”票,另有9人在辯論時溜出會場。11月28日,民間組織“禁賭總會”也在廣州文瀾書院召開第一次公眾大會,強烈聲討“否”議員。

1911年初,廣西巡撫張鳴岐出任兩廣總督。他是激烈的禁賭派,上任後厲行禁賭。此時,陳炯明也開辦《可報》,把禁賭“可否”的官司從咨議局打到了報紙,通過輿論倡議禁賭。1月8日,北京憲政編查館電准“庇賭”的“否”議員劉冕卿等35人辭職。1月31日清廷諭准度支部所奏,從3月30日起,掃蕩全省賭博,各縣嚴密查辦,所有番攤、山票、鋪票、白鴿票和其他一切雜賭,務必盡行禁絕,不留遺種。

廣州市民當日敲鑼舞獅,舉行禁賭紀念大巡行。

但禁賭案竟在最後關頭觸礁。武昌起義打響後,廣東在9月19日宣佈獨立,張鳴岐在廣東的禁賭行動也隨之擱淺。再議賭案時,由於不少議員與賭餉有關,局勢變為“否”票壓倒“可”票,禁賭案被否。消息一出,引起群眾公憤。議長易學清、副議長丘逢甲以及議員陳炯明等43人憤而辭職,咨議局由此陷入癱瘓。當晚,在蘇秉樞設宴款待全體議員的慶祝晚宴上,“可”票議員無一到場。就在“否”票議員們觥籌交錯之時,忽然停電,咨議局內一片漆黑,直到散席時才來電。

第二天的報紙尖刻地形容這是“活現一黑暗世界”。

◆黃花英烈義長存

1910年,被孫中山形容為“驚天地,泣鬼神”的黃花崗起義在廣州爆發,起義當日黃興率領革命黨先鋒隊160多人起義,與清軍激戰一晝夜,寡不敵眾彈盡糧絕而慘遭失敗,傷亡慘重,喻培倫、方聲洞、林覺民等86人死難。

起義失敗後,烈士的遺骸從廣州越秀山麓至雙門底枕藉街道,直至七天之後,才通知各善堂派仵工把烈士遺骸運送到東門外咨議局前的曠地上。

而這正是後人經常引用的詩文“咨議局前新鬼錄,黃花崗上黨人碑”的由來。最後,這72具陳列在咨議局門口的烈士遺體,由革命党人潘達微冒死收殮,合葬于紅花崗(後改名為黃花崗)。

潘達微在192l年黃花崗墓落成時,曾撰《黃花崗七十二烈士殯葬之情形》一文,描述當時72烈士在咨議局門前陳屍的慘烈情形:

“辛亥三月廿九之役,吾党舉義于廣州,攻督署不克,七十二烈士殉焉。時城中百計搜捕黨人。越四月三日城門仍半啟,偵察出入甚嚴。余以平民報訪員名義,故能於緹騎縱橫之際,得往來無阻。是日晨,從南門入,偵知各烈士遺骸已更續移置咨議局前曠地,遂出南門,折而之東郭,則議局前諸烈士遺骸赫然在也。陳屍場上,邏者洞察尚嚴,積屍分數疊,折臂斷月豆,血肉模糊,自不忍睹。余斯時哭不能聲,唯有強含酸淚,中心如焚而已……”

之所以將烈士的遺體在咨議局門口集中,原本是想將其草草葬於大東門外的臭崗。“臭崗者,吾粵刑人于市,叢葬於崗之巨穴中,掩以浮土,暴骨揚穢,過者掩鼻,故名之曰臭崗。”

得知此消息的革命党人潘達微肝腸欲摧,他想要為這些死難的革命同仁做一些事情。他一方面派人到港,向胡展堂與黃克強報告如何善後這個問題,並特邀其密友譚肇康到穗,助其行動。一方面,他向江孔殷太史商量,請江氏本著公誼私情,大力幫助,向清延當局斡旋說項,使能夠解決這個問題。幸得江氏也能盡心盡力,潘達微最後得到清廷官方的特准,他親率殮工,將72個烈士遺體,安置於東郊外的黃花崗。

◆孫中山九到咨議局

孫中山曾先後九次到咨議局舊址或出席會議,或發表演說、或宣誓就職。

孫中山第一次到咨議局是在1912年,孫中山辭讓大總統職務後,為宣傳三民主義而四處奔走,於4月25日到廣州,27日出席廣東省臨時議會歡迎會。在歡迎會上孫中山“講粵督問題,並促請省議會選胡漢民為正式都督”說:“兄弟到香港時,即聞有人欲行第二次革命,以圖推翻廣東政府……我輩若不急起維持,將目前緊要事件速為籌劃,恐禍端即見於頃刻。蓋目下時勢如此危迫,亟應即日舉定胡漢民先生為正任都督,以按大局,否則亂象立生。”孫中山推薦胡漢民為都督,在一定程度上穩定了當時廣東政局,也調和了當時廣東省都督和省議會之間緊張的關係。

1917年7月,為了反對北方軍閥破壞民主、假“共和”真專制的行徑,孫中山又一次來到廣州,進行捍衛民主的護法運動。之後,孫中山先生兩度護法,兩度離開廣州,三次在廣州建立政權。這場鬥爭中,他提出了恢復約法、恢復國會的口號。在孫中山看來,“共和國家之總樞,全在國會”。倡導和推動廣州非常國會是孫中山護法運動的主要內容,在這期間,孫中山先後八次到咨議局舊址。

1917年7月19日,孫中山回到廣州的第三天,出席廣東省議會歡迎會,第二次到咨議局舊址。“正午12時,先生偕章太炎、胡毅生等到省議會,受到廣東省議會正副議長羅曉峰、陸孟飛等熱烈歡迎。”孫中山在會上發表了演說,並提出了在廣州召開國會的主張。

8月25日,孫中山列席國會非常會議,第三次到咨議局舊址。這天,國會非常會議在廣東省議會舉行開幕式,到會議員120余人。孫中山及程璧光、朱慶瀾等均列席祝賀,他在開幕式上致祝詞:“今北部為叛黨所據,遏絕民意,乃相率而會於粵東,舉行非常會議,由此而揚讜論,紓嘉謨,建設真正民意政府,起既絕之國運,以發揚我華夏之光榮於世界。”國會非常會議在廣州召開,對護法運動的進行起了非常重要的作用,因為廣州軍政府是在國會作出決議產生的,它能代表中華民國,合乎法律,具有號召力。

9月10日,孫中山第四次到咨議局舊址,於國會非常會議第六次會議上正式就任中華民國軍政府海陸軍大元帥,發佈《就任海陸軍大元帥佈告》,宣佈就職。

1918年1月17日。孫中山第五次到咨議局舊址,參加廣東省議會和非常國會談話會,“主要商議解決籌備召開正式國會及其經費問題。”孫中山認為,召開正式國會,所有條約簽字國將會承認臨時政府,這樣臨時政府就有權提取廣東海關收入和鹽稅結餘,供各方面使用。

1月22日,孫中山第六次到咨議局舊址,蒞臨廣東省議會第四次臨時會,再次呼籲從速議決國會經費問題,但這次仍像上次一樣沒有取得任何進展。

2月7日,孫中山第七次到咨議局舊址,宴請國會議員及省議會議員。並發表關於憲法問題的演說,認為國家強弱的關鍵在於憲法,主張立法、司法、行政、考試及監察這五權憲法。

1918年5月,非常國會召開會議改組軍政府,孫中山被迫辭去大元帥職務,離開廣州,第一次護法運動失敗。1920年,孫中山為了繼續“護法”,推翻北洋軍閥的統治,決定奪回廣東革命根據地,命令粵軍總司令陳炯明回師廣東驅逐桂系軍閥。同年11月,孫中山重返廣州主持政局,臨時恢復軍政府。為了建立正式政府,領導全國革命,1921年4月,國會非常會議在廣州召開,通過《中華民國政府組織大綱》,選舉孫中山為非常大總統。

1921年5月5日,孫中山第八次到咨議局舊址,就任中華民國政府非常大總統,發表就職宣言:“……竭誠盡志,以救民國,破除障礙,促成統一,鞏固共和基礎”。

10月13日,孫中山第九次到咨議局舊址,出席國會非常會議,報告財務狀況及準備出巡廣西北伐的原因。同時孫中山認為廣東只是偏安一方,苟且能圖存,而非久安長治,如能出兵則可以統一中國。國會非常會議通過了孫中山所提出的北伐出師案。這是孫中山最後一次到咨議局舊址。

隨著北伐的失敗,陳炯明叛變、國會議員多轉向北京政權等諸多變故,使得孫中山對國會開始厭惡起來,1923年7月4日,孫中山在給上海徐謙的復函中寫到:“……不願再受所謂議員選舉我為總統,我只願當革命党之總統……”。1924年1月4日,孫中山在大本營軍政會議上明確表示:“北京國會恢復以後,議員醜態貽笑中外,實違反全國民意,今日不當擁護豬仔議會。”1925年10月,國民黨中央党部從越秀南的惠州會館遷到咨議局舊址,孫中山再也沒有回到這個他曾經期望也失望過的地方。(來源:廣州日報)

|