|

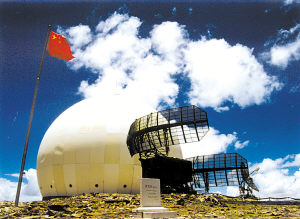

| 空軍雷達站。(資料圖片) |

深秋,在空軍裝備修理工作會議上,一座神秘的“沒有工人的工廠”吸引著來自空軍裝備維修保障戰線專家們的目光——這支特殊的部隊,擔負著空軍部隊具有國際領先水準的雷達裝備系統的修理保障任務。這裏的“修理工”全部是具有本科以上學歷的軍官,其中8人有碩士學位,4人是空軍級專家。近年來,該部著眼資訊化條件下的雷達裝備維修保障新課題,創造了一連串的佳績,也帶給我們許多有益的啟示。

● 數據之一:雷達系統實現100%全壽命保障

——先進理念是裝備保障人員重要的素質

雷達系統是現代高新技術的集合體,很“嬌氣”。但在這些“雷達神醫”手裏,雷達系統實現了全壽命甚至超壽命保障。其中奧妙何在?

過去,受環境、氣候等因素影響,雷達經常在“年富力強”時發生各類故障。駐高山某雷達站的某大型部件發生故障,官兵們情急之下,將裝備千里迢迢運到修理線。技術人員拆開一看,發現只是小小的編碼器故障。從海拔1800多米的山上,用七八天時間來回倒騰一個“龐然大物”,往返1600多公里,不算人力物力賬,戰備值班都耽擱不起啊。黨委“一班人”圍繞這個問題拓展思路:“機械化時代傳統的保障方法行不通了,維護現代裝備就得樹立先進保障理念。”隨後,一個個全新的保障模式呼之欲出。

把給裝備“看病”變為給裝備“保健”。他們為“責任區”內所有雷達建立“健康檔案”,每年組織例行“體檢”。根據地域特點和氣候,選擇預防性維修最佳時機,徹底根治雷達設備的“季節病”。某部航管雷達一到梅雨季節就犯“老毛病”,他們針對該設備怕潮怕濕的特點,標本兼治,使該型雷達一年四季都能正常運轉。

把單純修理保障變為“修、供、訓”一體化。過去,這個部隊把保障重點放在修理上,人手總不夠用,結果是“東院滅了火,西院火上房”,工作始終處於被動狀態。承修現代裝備,必須確立統籌協調、全方位保障管理觀念。去年,某型雷達即將裝備部隊。接到預先通知,部隊長陳景生帶領技術人員到雷達生產廠家,把數以萬計的器件摸了個遍,並根據易損易壞元器件數量,製作了一張明細表。回過頭來,他們又把專家派到部隊,以“使用規程”、“常見問題”、“排故原則”等為題講了6課。目前,該型雷達裝備部隊近一年時間,他們還沒有接到一起報修電話。

● 數據之二:關鍵裝備備件國產化率100%

——敢於超越高端才有裝備保障的創新發展

在這支裝備保障部隊,代表世界先進水準的關鍵裝備備件國產化率已實現100%。這個奇跡的創造,也經歷了一番曲折。

一次重大演習前,參演部隊一部航管關鍵裝備,因發射機加不上高壓,突然“趴窩”在陣地上。接到告急電話,該部技術人員星夜兼程趕了過去。一檢查,發現是被官兵們稱作“黑匣子”的器件出了問題。這個“黑匣子”屬高端設備,一旦有故障,必須返廠修理。遠水救不了近火,眼前只有一條路,自己幹。拆開“黑匣子”,找到了問題,換了3個二極體,雷達天線轉了起來。大家掰著指頭算了算,一個在國外要花6萬多英鎊才能維修好的器件,幾十元人民幣就解決了。這次“意外收穫”讓部隊領導陷入了沉思。政治協理員蔡紹偉說,再高端的東西,也是人造出來的,只要我們不懼權威,敢於探索創新,沒有打不開的“黑匣子”。

他們首先瞄準“卡脖子”關鍵技術求突破。某型雷達裝備配用了專門的筆記本電腦。因超壽命使用,這些電腦的硬體相繼發生了故障。如果不拿出自己的替代產品,多部雷達就要成為“瞎子”“聾子”。其實,該型筆記本電腦早該淘汰了,但它的軟體裏有一套神秘的程式,無法複製到其他電腦裏。複製不了就重新探索。雷達室主任劉世華帶領多名電腦高手,開始了一場“絕地反擊”。在沒有任何資料的情況下,攻關小組將十幾萬個傳輸資料一條條移植,一個個破解,終於掌握了“大腦移植”技術。現在,隨便拿來一部電腦,裝上這個軟體,就能和該型雷達聯通使用。

瞄準高端,他們走出了一條從模仿製造到引進消化再創新之路。某型關鍵設備及航管中心設備性能先進,引進後被大家當作寶貝。如果靠引進,一個小小的“板子”動輒開價十幾萬美金,買來了也靠不住。經過一番緊鑼密鼓的會戰,所有元器件從仿製起步,最終實現了“脫胎換骨”式的替代,基本實現了自主保障。

近年來,他們又從單純的技術創新,向維修手段和維修體制的系統創新發展。隨著新裝備數量的逐年遞增,人員短缺,任務吃緊的矛盾在這個部隊凸顯。“看五官的,不能看心臟;看內科的,不能看外科,這不符合打贏現代資訊化戰爭的需要”。他們打破按專業、型號實行“一對一”維修的傳統方式,建立主師負責、專業修理的“柔性”保障體制,使保障力得到了空前拓展。

● 數據之三:承修裝備完好率100%

——作戰裝備的“最終檢測線”要設在戰場

近年來,這支部隊承修裝備的完好率始終保持100%。這個成績,不僅僅是從實驗室得來的。

一次實裝演習,該部保障的某雷達突然遭到友鄰部隊近距離大強度電磁干擾,部分器件受損。官司打到“導演部”,責任在對方。黨委“一班人”寧人卻不息事:假如干擾來自“敵”方,還能埋怨嗎?如果裝備100%完好率只誕生在實驗室,不能接受實戰的考驗,這樣的100%有什麼意義?隨後,一個思謀已久的保障觀漸漸變成了集體行動。

著眼實戰需求,他們把“國標”、“軍標”變成“戰地標準”。該部研製的某型新裝備,發到部隊使用不久,就接到了報修電話。技術人員一看,裝備沒有大毛病,只是因為這個部隊在山地執行緊急拉動任務時,某個元件連接點被震開了。“裝備合格不合格,國標軍標都不是最高標準,符合實戰要求才是最終目標。”召回這個裝備後,他們把有關元件的連接方法改為焊接式,並在測試臺上進行了高強度振動檢測。現在,該種裝備列裝部隊後,再也沒有發生一起同類故障。

近年來,他們著眼保障打得贏,開始了把修理線建在“火線”演練。他們自設戰場“特情”,加強搶修分隊建設,開發戰場搶修專用器材,組織實兵實裝拉動。一次,該部應急搶修分隊,攜帶車載搶修設備和輔助工具,從駐地出發,經過28個小時日夜奔襲,按時到達某陣地,按照預案迅速實施搶修,為摸索戰時多樣化保障模式積累了經驗。

面向未來戰場,他們不斷研究裝備保障的新課題。一次演練,海軍某部的一部遠端雷達發生故障,正在這裏執行任務的“空軍專家”胡鐵軍被請了過來,不到10分鐘就解決了問題。對此,陳景生部隊長說:全軍雷達部隊都是一家人,未來一體化作戰,維修也要講究整體協同、聯合保障,這對我們是一個新課題。他們把其他軍種經常報修的雷達故障建立了電子檔案,制定維修維護措施,以便一旦需要,保障三軍。(來源:解放軍報) |