| 【 第1頁 第2頁 】 | |

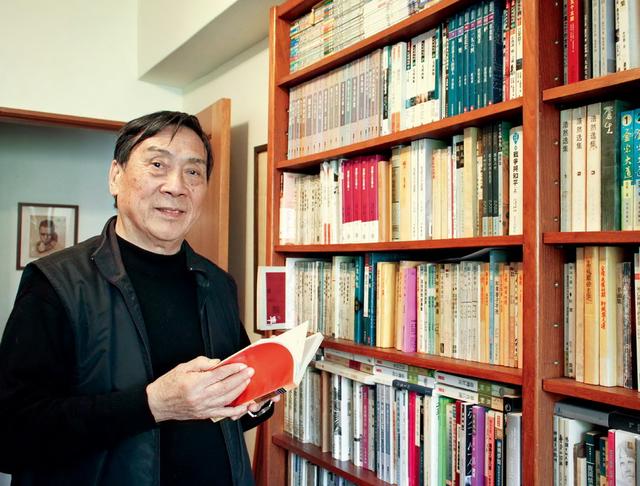

| 台灣老教授尉天驄和他的私人“圖書館” | |

http://www.CRNTT.com 2014-04-08 13:26:45 |

尉天驄的家,在台灣政治大學附近,鬧中取靜的一棟公寓。他住7樓,兒子尉任之住5樓。由於太太、兒子都是畫家,家中從玄關到客廳掛了不少畫作。他指著門口其中一幅對我說“這是我兒子小時候畫的”。相反,名人名作反倒是掛在不顯眼之處。 尉天驄常在自己公寓的小書房看書辦公,坐擁數萬張古典音樂CD。文學、音樂、美術,都是他畢生所愛。數以萬計的藏書則都在樓下。太太過世後,兒子在法國成家,尉天驄一個人守著兩間大屋,一間起居,一間圖書館。於大寧靜中行吟文字,如他所言,“不管這世界上的事多麼令人失望、令人難堪,在艱困之中,總依然有著無數向上的力量在運作著。” 每周一、周三,尉天驄會步行到校園內的半山給學生上課。雖然早已退休,但在政治大學,尉天驄是頂尖的名譽教授,也是中文系學生愛戴的老先生。不上課的時候,他都在家中閱讀改稿。尉天驄依然保留著老一輩文人細致的工作精神,他桌上的文稿被紅筆圈點得密密麻麻,而就連已經出版的書籍,他也會再次閱讀修訂。尉任之說,“我爸爸是處女座,沒辦法。” 曾歷經戰亂的尉天驄,在如今看似清閑的教學生活後,實有著與這個時代滄桑同步的熱忱與哀愁。如今他正在整理的,是即將交付台灣允晨出版社出版的雜文集。繼《回首我們的時代》出版後,尉天驄又將帶領他的同儕,那些逝去或老去的靈魂,重走青春路。年近八十,依然堅守在自己的文學世界裡,不斷戰鬥、不斷論爭、不斷反芻。許多人都說,尉天驄就是一部活的台灣文學史。事實上,文學背後,還有更為深沉的思想之力。 尉天驄出生於1935年,1949年流落台灣時,年僅14歲,為姑丈領養。他的生父死於戰亂,與生母因戰爭分隔時日太久,以至於到中年重逢時,他甚至沒有勇氣叫出一聲“媽媽”。1970年代台灣鄉土文學論戰中,尉天驄與陳映真、王禎和是靈魂人物。從上世紀50年代後期接手《筆匯》、60年代中期創辦《文學季刊》及70年代初期的《文季》,尉天驄可說是台灣文學的推手之一。陳映真、白先勇等等都在他主辦的雜誌裡發過小說。被稱為“擁有字典般的記憶”的尉天驄,對文壇事件、作家故事如數家珍。採訪中我們隨意談到幾位,他都認真仔細地回憶:如“無名氏的最後一頓飯,是和我一起吃的。”或者“聽說賈植芳老先生酒量好,我還送了他一瓶xo。”又或者“Paul Engle就問我一件事,所有的搞現代主義、現代藝術的人,在我們美國都是中產階級,大學的、學院出來的,怎麼在你們台灣都是阿兵哥出身?” 尉天驄說,“我們說話的這張桌子前,坐過幾乎所有的台灣當代作家。”那就仿佛是台灣的愛荷華寫作坊,“那時所有人約一約就來我家吃飯,少則十多個人,多則擠下四十多人,吃飽喝足了,拍拍屁股就走!”像一段傳奇。 在尉天驄的手邊,有《倒轉紅輪》、《炎黃春秋》雜誌,也有《浮士德博士》等小說。令人驚訝的是,都是簡體字新書新譯。海量的閱讀,令尉天驄充滿思想的活力。至今,他仍然會去訂購二十本一套的大型叢書,從海峽對岸的大陸漂洋過海來到自己桌前。 |

|

【 第1頁 第2頁 】 |

相關新聞:

- 龐大的圖書庫存都去哪兒了? (2014-04-02 10:57:13)

- 蔣曉雲:沒辦法接受胡蘭成這種漢奸加薄情郎 (2013-12-25 14:26:13)

- 韓郭爭霸:誰是青春文學一哥? (2013-12-23 11:52:18)

- 新世紀中國人閱讀史:好書太少 (2013-12-23 11:37:23)

- 姚謙:我當自己是一個台北旅客 (2013-12-11 16:15:57)

- 葛劍雄:書房是我的資產階級幻想 (2013-10-30 14:40:35)

- 紀弦:去吧,我的詩 (2013-08-27 14:40:29)

- 香港書展能帶給內地什麼啟發? (2013-08-01 13:04:37)

- 李國修 一輩子做好一件事 (2013-07-30 15:02:58)

- 去香港書展看什麼 (2013-07-17 15:06:46)