| 【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 第7頁 第8頁 第9頁 第10頁 第11頁 第12頁 第13頁 】 | |

| 中評月刊:共同富裕目標與小農戶發展問題 | |

http://www.CRNTT.com 2024-04-28 00:03:29 |

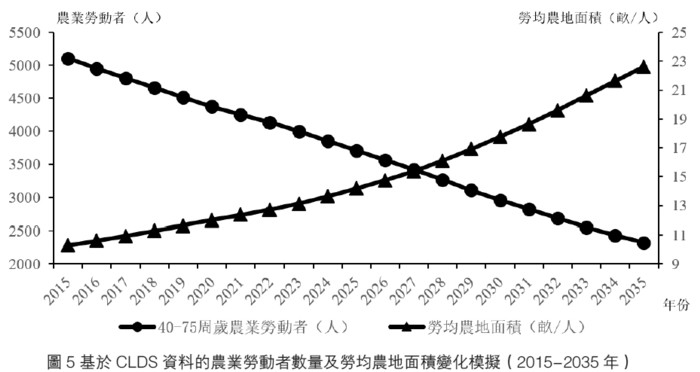

圖5:基於CLDS資料的農業勞動者數量及勞均農地面積變化模擬(2015-2035年) 注:各年勞均農地面積=2015年調查戶農地面積總和÷各年的農業勞動者數量。2015年調查戶農地面積總和為52509 畝,其中面積缺失值用樣本均值替代後再進行加總,農地類型包括耕地、林地、果園、草場、魚塘等。 模型說明如下:圖3顯示當前大部分農業勞動者集中於40-75周歲年齡段,據此假定,在“四十而不惑”的年齡,勞動者務農與否的狀態不再出現變動,即勞動者如果在40周歲選擇了務農,則除非因年齡增長導致身體機能老化、不便從事農業耕作,否則不會完全退出耕作。同時,考慮到小於40周歲以及大於75周歲的農業勞動者數量占比很低(見圖3),簡單假定耕地衹由40-75周歲年齡段的農業勞動者耕作。根據上述假設,農業勞動者數量的變化取決於每年有多少人因身體機能老化或超過75周歲而退出耕作,也取決於有多少“新增”的40周歲鄉村勞動者加入農業耕作行列。對於前者,簡單假定農業勞動者在超過60周歲以後,每增加1歲則退出耕作的可能性提高11.7%(依據在於,根據圖3並計算可知在1940-1955年期間出生即60-75周歲年齡段的農業勞動者,每增加1歲則人數相應下降11.7%);對於後者,簡單假定每年新增的農業勞動者數量等於2015年25-39周歲年齡段農業勞動者數量的均值,即57人(根據圖3,此年齡段內每一年齡上的農業勞動者數量在57人左右)。這一模型隱含假定了未來一段時期中國不會出現因非農就業機會快速增長而引發新的勞動轉移潮的情況,老年勞動者也不會因為社會保障制度的完善而快速退出農業耕作行列,可將這一模型視作時間自然推進情況下農業勞動者數量變化的基準觀察模型。 根據圖5的類比結果,農業勞動者數量的下降速度是139人/年(約是模擬初始年份即2015年40-75周歲農業勞動者數量——5104人——的2.7%),勞均農地面積以0.62畝/年的速度上升(約是初始勞均農地面積10.29畝——接近於2016年全國戶均或勞均耕地面積——的6%)。到2035年,40-75周歲農業勞動者數量下降至2322人,約為初始值的45.49%;勞均農地面積上升到22.61畝,達到初始值的2.2倍。由於上述模擬不考慮年齡小於40周歲或大於75周歲的農業勞動者,並且納入了耕地以外的農地類型,因而實際上低估了農業勞動者數量並高估了勞均耕地面積。但模擬結果依然清晰表明,到2035年中國農業勞均耕地面積仍會很低。因此,至少在未來十多年,中國鄉村農業勞動者數量仍然充裕,農戶平均擁有的耕地資源仍然極為有限,“有地無人種”在中國根本不可能成為普遍現象。 |

|

|

相關新聞:

- 中評月刊:拜登政府涉台認知戰內容與邏輯 (2024-04-25 00:00:48)

- 中評月刊:構建反分裂國家法解釋機制的路徑 (2024-04-24 00:05:23)

- 中評論壇:亞太安全局勢與兩岸關係 (2024-04-23 00:03:24)

- 中評月刊:拜登政府香港政策特徵動因與影響 (2024-04-21 00:44:16)

- 中評月刊:美國家安全戰略視域與外空新方略 (2024-03-25 00:02:20)

- 中評月刊:香港國際金融中心的前景 (2024-03-24 00:00:49)

- 中評月刊:東北亞新形勢與周邊安全 (2024-03-23 00:03:01)

- 中評月刊:新閩南文化與兩岸青年交流探索 (2024-03-19 00:00:52)

- 中國評論月刊年度會議:文果載心 余心有寄 (2024-03-01 09:40:29)

- 中評月刊:台灣核能利用爭議的未來走向 (2024-02-26 00:02:17)