| 【 第1頁 第2頁 第3頁 】 | |

| 親歷者講述:為“文革”宣傳畫寫前言 | |

http://www.CRNTT.com 2013-05-02 13:53:37 |

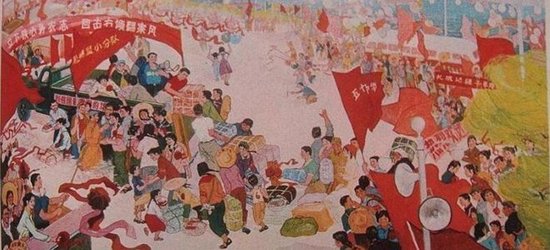

為“文革”宣傳畫寫前言 我所在大學的圖書館先後搜集了一批約百來張“文革”時期的宣傳畫,裝裱後曾擬開展,讓我寫前言並在每幅畫後作“箋注”。觀其畫,既有“反擊右傾翻案風”、 “人民送我上大學,我上大學為人民”之類立意明顯者,又有“工地的早晨”、“一代新人”之類“時代感”相對較弱者。歸總來說,敘述那個時代,用當年的實物說話,更有意義。香港董橋說:“沒有親身經歷那種‘時代’的人,似乎沒有辦法想象得出穿上意識形態制服的人群真的可以給每一個人的思想扣上鎖鏈。”一直生活在大陸之外的董橋這還是感慨於上個世紀六十年代的中國,他是針對意識形態的逐漸“格澀”發聲,“馮(友蘭)先生一九五一年在德里大學見到台灣去的老朋友查良釗,不但沒有說話,而且立即回避。德里大學要頒授名譽博士學位給馮先生,他必須先請示外交部”。那麼“文革”之酷苛,又豈止是給思想扣上鎖鏈!美國學人李歐梵在一篇《格拉斯獲諾貝爾文學獎想到的》中表示,中國人太健忘,“且說‘文革’,大陸的年青一代已經忘得差不多了,即使不忘,也冷漠得很,似乎覺得歷史文化與經濟市場毫無關係”。李先生覺得缺乏歷史與文化反思,這是中國當代文學一直在諾貝爾獎之外徘徊的重要原因,這也是一直勤於檢討與反省的德國作家勝出於我們的地方。如寫了《魔山》的托馬斯.曼,又如寫了《鐵皮鼓》的格拉斯。准此,則我們應該歡迎多有一些“文革”的實物開展。附《前言》如下: “文化大革命”(簡稱“文革”)自1966年發動,1976年結束,已經二十多年了,這是一代人的時空距離。現今的大學畢業生,也都是“文革”後出生的。遑論從今而後,一茬又一茬的天子驕子們,“文革”對他們來說,是屬於父輩的困頓、幼稚、焦灼、狂熱與苦難。 |

|

【 第1頁 第2頁 第3頁 】 |

相關新聞:

- 傅高義對談秦輝:還原歷史的真實圖景 (2013-05-02 11:24:33)

- 傅靖生:文革中 我鬥了我爸 (2013-03-29 12:29:11)

- 這個清明節去紅衛兵墓園祭奠什麼 (2013-03-29 12:00:53)

- 重慶“文革”紅衛兵墓園今年清明節將開放 (2013-03-28 12:15:51)

- 文革廣州殺人事件:6天死325人殺絕22戶 (2013-03-16 10:35:52)

- 當年如何追究“文革”施害者責任 (2013-03-02 08:54:09)

- 《笑傲江湖》是對文革的政治隱喻 (2013-03-01 14:47:46)

- 文革:沒有反思就沒有人性的復甦 (2013-02-26 11:59:51)

- 審判“文革”時殺人凶手彰顯了正義 (2013-02-21 11:09:25)

- 文革胡耀邦被紅衛兵用皮帶抽得滿地打滾 (2012-12-08 11:17:59)