毛澤東同志題詞“盡忠報國”(中評社 馬一鳴攝)

兩岸媒體人深入瞭解張自忠將軍的生平(中評社 馬一鳴攝)

中評社聊城6月7日電(助理記者 馬一鳴)齊魯之邦,忠義傳世,燕趙故地,慷慨悲歌,臨清就位於燕趙與齊魯交界之地。臨清人民具有熱愛和平、不畏強暴的優良傳統,1891年,張自忠就出生在臨清市唐園村一個富裕家庭。6月5日下午,中評社記者與其他來自海峽兩岸的記者及部分台青自媒體人,來到了臨清市張自忠將軍紀念館,深入瞭解張將軍的英勇事跡,緬懷英烈。

19世紀末葉,中國正處於內憂外患的煎熬之中。清廷昏庸腐敗,國勢極端衰弱,列強瓜分中國的狂潮一浪高過一浪,中國人民陷入了極為悲慘和苦難的境地。張自忠的少年歲月,就是在這樣一個黑暗時代度過的。這個背景對他的成長影響至深。1903年,張自忠隨母親和哥哥自清,到江蘇贛榆縣父親任所,在父親那裡受到了愛國主義和除惡揚善的品德教育,並聽到不少關於清政府喪權辱國的事。於是,他幼小的心靈中植下了正義的種子,立下了救國救民、報效國家的志願。

“盧溝橋事變”爆發後,宋哲元決定率第29軍撤退到保定,行前令張自忠代理冀察政務委員會委員長、北平綏靖公署主任兼北平市長,留在北平與敵周旋。北平淪陷後,國人對張自忠產生誤解,非議頗多,認為他是“華北特號漢奸”。事實上,日軍侵占北平後便要求張自忠通電反蔣,被張自忠嚴詞拒絕。為脫離險境,張自忠先稱病躲進德國醫院,後又化裝成司機助手乘坐美國人的汽車逃到天津,接著乘英國輪船去煙台,再轉濟南,最後到達南京,始得脫險。9月在濟南時,他在一封信中寫到:“忠冒險由平而津而煙台而濟南,刻即赴南京謁委員長,面言一切。……而社會方面頗有不諒解之際,務望諸兄振奮精神,激發勇氣,誓掃敵氛,還我河山。非如此不能救國,不能自救,並不能見諒於國人。事實勝於雄辯,必死而後能生。

1940年5月,日軍為了控制長江交通,切斷通往重慶運輸線,集結30萬士兵發動棗宜會戰。當時中國軍隊的第33集團軍衹有兩個團駐守襄河西岸。張自忠作為集團軍總司令,本來可以不必親自率領部隊出擊作戰,但他不顧部下的再三勸阻堅持由副總司令留守。他自己親自率軍渡河作戰。部隊傷亡殆盡,張將軍也不幸壯烈殉國。1982年,國務院追認張自忠將軍為革命烈士。在將軍百歲誕辰之際,臨清市人民政府征集國內外政界、文化界、軍界名人墨寶百餘幅,並刻製於碑林,以此為基礎,建立了張將軍紀念館。

紀念館共分三個部分,第一部分是序廳,正面懸掛著毛澤東同志的手書題詞“盡忠報國”。第二部分是張將軍生平事跡圖片陳列。第三部分是名人碑廊,由臨清清淵詩社在將軍百歲誕辰之時向全國征集的書法作品,然後刻制石碑,鑲嵌在碑廊上,共有50餘塊。在參訪過程中,中評社記者注意到在場的兩岸同胞均神情肅穆,認真研讀張將軍的生平事跡,在場台胞表示深受張將軍的愛國精神所感染和感動。

張自忠將軍不同時期的照片(中評社 馬一鳴攝)

台灣媒體人在張自忠像前駐足(中評社 馬一鳴攝)

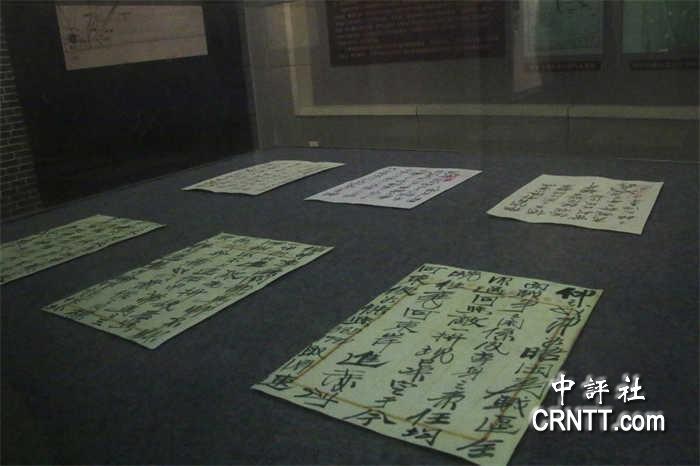

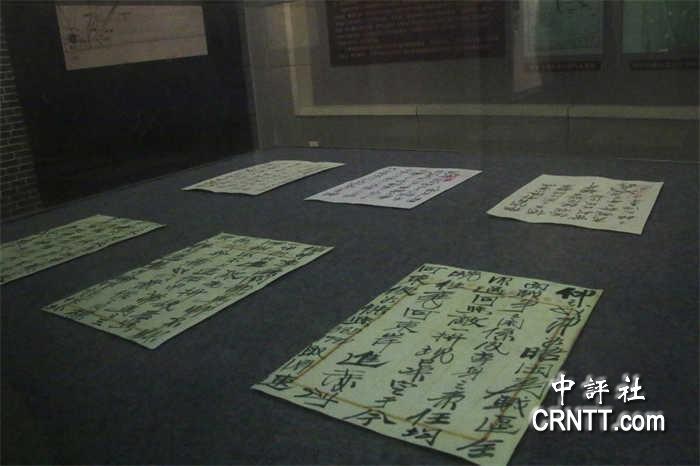

張自忠將軍的手寫信(中評社 馬一鳴攝)

抗戰時期國民黨軍官文件夾(中評社 馬一鳴攝)

兩岸媒體人在張自忠將軍紀念館內參觀(中評社 馬一鳴攝)

張自忠將軍紀念碑(中評社 馬一鳴攝)