美國資深外交官、著名“中國通”傅立民接受中評社記者獨家專訪 傅立民供圖

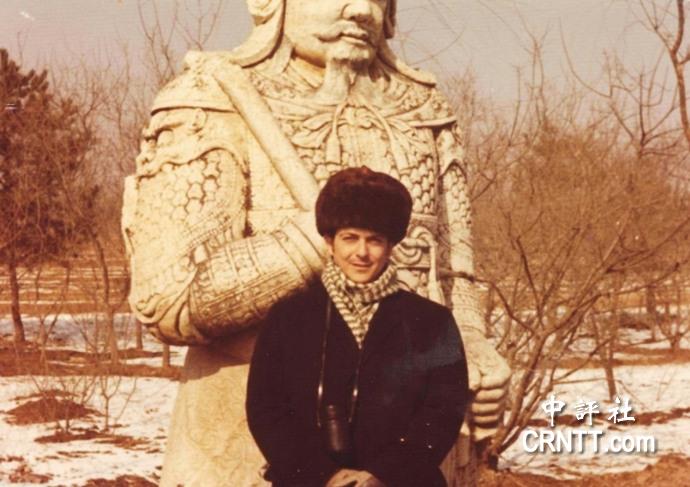

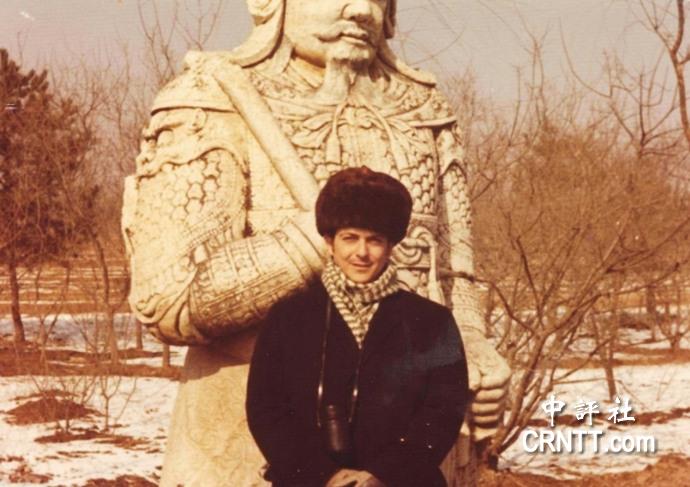

1972年作為尼克松訪華首席翻譯官時參觀十三陵 傅立民圖

中評社華盛頓5月13日電(記者 余東暉)52年前,擔任尼克松訪華美方首席翻譯官的傅立民(Chas W. Freeman)在翻譯打破美中關係堅冰的《上海公報》時,曾經就parallel一詞的中文譯法與中方翻譯官有過爭論。中方翻譯為“並行不悖”,但傅立民認為“異途同歸”更合適,因為他相信美中雙方可以用不同方式追求同樣目標。

52年後,中美經歷了半個多世紀的接觸交往,正走向愈演愈烈的戰略競爭,像52年前那樣因為有共同目標而走到一起成為奢望。儘管合作越來越難,但傅立民相信,“異途同歸”依然適合於處理當今的中美關係。因為他認為,雖然兩國制度不同、道路不同,但在很多方面仍有共同利益,雙方仍可為了自身利益,主觀上各自努力,客觀上利於彼此。

今年是中美建交45週年,美國前資深外交官、著名“中國通”傅立民最近通過ZOOM接受中評社記者獨家專訪。在40分鐘的對談裡,中評社記者向他提出了有關中美關係的十個問題。今年82歲的傅立民以見證者和親歷者的過來人身份,回顧中美打開關係堅冰的艱難歷程,相信“求同存異”是中美關係發展的最大歷史經驗,不要讓分歧成為兩國務實合作的不可逾越的障礙。

談起中美關係的現狀,傅立民認為兩國處於敵對狀態,並對此深感困擾。他覺得現在的中美關係在某些方面與50多年前的中蘇關係類似,敵對的原因很大程度上是感性的,而不是理性的。兩國關係迅速惡化,有爆發軍事衝突的風險,尤其是因為美國恢復在中國內戰中支持台灣的立場,中美關係正籠罩在台灣問題的陰影下。

不過傅立民相信,中美兩國在經歷多年的關係惡化後,終歸會發現合作才是出路,將重新建立所謂的接觸。問題在於,如何在沒有直接軍事衝突的情況下度過這段艱難的時期?管控好台灣問題在此尤顯關鍵。在俄烏戰爭、中東、朝鮮半島,在和平與戰爭的問題上,中美雙方其實也有共同利益,需要合作。

曾親身見證和參與中美關係正常化的過程,認識台灣問題對於中美關係敏感性和嚴肅性的傅立民警告:台灣可能引發美中衝突,這是愚蠢的,因為任何台海衝突的唯一必然結果將是成為戰場的台灣的毀滅。他希望賴清德520上台後要小心謹慎,否則美方有可能再次如當年小布什與溫家寶達成共識那樣,認識到需要共同努力防止台灣問題爆炸。

1979年到1981年擔任美國國務院中國事務主任、1981年到1984年擔任美國駐華使館公使的傅立民指出,美中雙方已經制定了管理台灣問題的框架,這在1979年1月1日的建交公報和之前的討論中得到了表達。其中有三個要素。首先,美國不會再與在台北的中國政權保持官方關係。第二,台灣島上不會有美國的軍事存在。第三,美國不會對台灣做出防務承諾。這是美國同意的三個條件,前提是使台灣海峽兩岸的中國人能夠建立某種未來雙方都能接受的關係。

現任布朗大學訪問學者的傅立民承認,現在這個框架被打破了。華盛頓和台北之間的關係,雖然名義上是非官方的,但看起來很像官方關係。軍事存在不僅到台灣,而且首次擴大到金門、馬祖,這顯然是屬於福建省而不是台灣的一部分。至少拜登相信美國對台灣有防務承諾。

1993年到1994年擔任五角大樓區域和國際安全事務助理防長的傅立民表示,不相信美國人民有任何興趣或願望因為台灣是不是中國的一部分而與中國生戰。但在中國人看來,台灣已成美國的勢力範圍。這對中國民族主義而言非常具有挑釁性。雖然美國認為美軍是在威懾中國,但實際上卻產生了挑釁中國的效果。因此,這裡產生了安全困境,美中之間進行軍備競賽,雙方沒有重大的軍事溝通,不能正確理解彼此的目標。

傅立民認為,北京仍然非常有興趣尋求和平解決台灣問題。“問題是,現在有沒有和平解決的途徑?如果沒有,那麼我認為中國將感到有義務採取武力行動,正如2005年《反分裂國家法》所規定的。”傅立民說道。

專訪進行時,正是在馬英九宣佈二訪大陸之際,傅立民強調,台海兩岸的分歧要由兩岸中國人自己來解決,而不是由美國等外國勢力強加,但美國要設法支持兩岸的談判進程。但他承認:“我們沒有這麼做,所以我認為這是一場等著要發生的悲劇。”

台灣問題激化的大背景是美中激烈的戰略競爭。傅立民指出,當前美國政治領導人的基本關切是保持美國在全球層面,特別是在亞洲的主導地位。與此同時,亞洲正在崛起,尤其是中國實力在壯大。這是現實,美國還想保持在亞洲的主導地位是不合理、不可持續的。他強調,各方需要合作在該地區創造一種讓各方安心的力量平衡,但這將是非常困難的,需要在美國政治中發生一場地震。

展望未來45年的中美關係,傅立民表示不相信中美一定會陷入“修昔底德陷阱”,因為這種論調太機械。他也不認為美國應當有對中國進行“政權更替”的企圖,美國不能指望把中國變成美國的翻版。但他懷疑美國領導人是否真的現實地意識到,對華“政權更替”是不可能的,因為許多美國政治家仍渴望與中國進行意識形態戰爭。

以下是中評社記者余東暉對傅立民進行獨家專訪的十個問答全文:

余東暉:您如何評價美中關係現狀?過去幾年美中關係動盪不定。在特朗普政府後半期,這個關係急劇下墜。拜登政府的高級官員曾表示,與中國接觸的時代已經結束,但現在他們談論與中國重新接觸。那麼美中關係現在的狀態怎樣?

傅立民:我認為較量(rivalry)實際上應是一種良性競爭,意味著每一方都試圖提高自己的表現,從而超越對方。這不是美中關係當前所處的狀態,現在是敵對的(antagonistic)。如果你想到體育,在田徑場上與對手賽跑是較量,而敵對就是試圖絆倒你的對手,試圖讓你的對手摔倒,這樣你就能贏。不幸的是,我認為這就是美國現在對華手法,這當然引起了中國的反應。

我們的關係深受困擾,在某些方面與中蘇分裂期間中蘇關係的狀況相似。造成這種敵對的原因很大程度上是感性的,而不是理性的,但這種敵對是真實存在的。正如我們在中蘇分裂的案例中所看到的,它可能導致武裝衝突,黑龍江的烏蘇裡江和新疆的伊犁發生過中蘇武裝衝突。我們有可能在南海進行類似的交手。籠罩在這一切之上的還有台灣問題,美國恢復了在中國內戰中支持台灣的立場。

余東暉:您談到了冷戰時期的中蘇關係,當時美國和中國有一個共同的對手,那就是蘇聯。但現在戰略環境已經發生了變化。美國將中國視為其首要戰略競爭對手。那麼兩個大國未來是否還有可能建立一種正常甚至更好的關係呢?或者會不可避免地越來越差?

傅立民:兩國關係的持續惡化並不是不可避免的。在適當的時候,我相信兩國將找到合作解決共同問題的基礎。這些問題並不像蘇聯擴張主義對中國和美國構成的軍事威脅那樣引人注目或令人興奮,當時這種威脅導致美國決定向中國提供保護,因為我們認為中國在地緣政治上的存在是全球穩定的一個基本要素。20世紀70年代的情況就是如此。

隨後,我們發現彼此合作的好處越來越多,這種關係得到蓬勃發展。我認為這些好處至今仍然是可能的。我相信總有一天我們會重新發現它們。我再次提醒你,想想發生在1960年左右的中蘇分裂,直到25年後的80年代中期,兩國才開始重新發現合作關係的價值。

我們正在談論在經歷幾十年糟糕的美中關係之後,我們將重新建立以前所謂的接觸。我認為我們會這樣做。問題是,我們能否在沒有某種直接衝突的情況下度過這段時期?這並不容易。我認為,南海發生衝突的可能性一直存在,這可能是偶然的,而不是故意的。

我們這個關係中有第三方,即台灣,在此運作。他們在選舉中做出決定,選出的領導人對華盛頓與北京合作的興趣非常有限,如果不說完全沒有的話。從某種意義上說,他們處於破壞這個關係的地位,他們可能會引發一場衝突。這是愚蠢的,因為任何台灣衝突的唯一必然結果將是台灣的毀滅。它將成為戰場,它的民主和繁榮都將消失。

我們必須記住喬治·W·布什和溫家寶當年的共識:我們需要謹慎處理台灣問題,以避免衝突的時刻。我們離那個目標相當遠,但我想我們可以回到這一點。

余東暉:您是中美關係正常化整個過程的見證者和參與者。在此過程中,哪些故事或經歷讓你印象深刻?我們可以從歷史中吸取什麼教訓來處理中美關係?因為我覺得在那個時候,美國和中國面臨著比現在更困難的局面,對嗎?

傅立民:讓我用《上海公報》的一些獨特之處來回答這個問題。首先,它並沒有掩蓋我們的分歧,我們公開討論了分歧。如果你看公報,它是最不尋常的,在周恩來總理的建議下,它一開始就列舉了我們在各種非常具有刺激性的問題上的分歧,如朝鮮半島、印度支那、克什米爾等問題。顯然,我們沒有隱藏我們的分歧。

但我們接著說,儘管存在這些分歧,儘管我們之間存在意識形態差距,但我們可以看到不同的社會經濟制度在更基本的問題上進行合作的好處。特別是這是蘇聯擴張主義的問題,這是日本在亞洲的角色問題。換句話說,反對霸權。

我認為現在的情況是,我們仍有非常明確的共同利益。例如,在處理沒有中美合作就無法處理的全球問題時,或者至少在我們不能合作的情況下,需要在某種程度上是協調的平行行動。平行(parallel)的意思是,為了同一目的而分別行動。這些問題包括核不擴散、氣候變化、環境保護等,也包括在可能發生衝突的地區保持力量平衡,還包括管理一個有利於所有方面繁榮的全球經濟體系。

在台灣問題之外,我們在一些具體的地區問題上也有共同利益。我們在管理潛在衝突方面有共同利益,特別是在朝鮮半島,南北雙方正處於一種更加對抗的狀態,非常危險。印度和巴基斯坦的關係,中東的安全問題,現在受到加沙針對巴勒斯坦人的種族滅絕戰爭的威脅,涉及阿拉伯人和波斯人以及以色列人和伊朗人之間的敵意等等。這些都是我們應該合作的問題。

我還要加上烏克蘭問題,我認為這個問題已經到了緊要關頭,因為俄羅斯顯然在戰場上取得了勝利。即使是烏克蘭事業最忠實的信徒也很難否認這一點。現在的問題是,我們如何在那裡實現和平?因為必須由和平來取代戰爭。我認為中美之間的合作對於實現這一目標至關重要。

我列舉的所有這些問題都很難。我要說,我們從複雜的歷史中學到的主要教訓是,中國成語“求同存異”中的智慧,不可調和的分歧留待以後解決,不拋棄分歧,不隱藏分歧,但認識到它們不應成為在更重要的問題上進行合作的不可逾越的障礙。

余東暉:關於平行(parallel)行動,我還記得以前您說過在為《上海公報》翻譯時,將之翻譯為“殊途同歸”,有這樣的故事嗎?

傅立民:那是我與中方翻譯官討論如何翻譯parallel,中方翻譯為“並行不悖”,我認為那是數學上表示平行的定義,在外交上更好的表達是“異途同歸”,意思是通過不同的道路追求同樣的目標,是理解這種可能性的更好方式。

如果因為這樣或那樣的原因,就像今天因為各自國內政治因素,我們不能直接公開合作,也許我們雙方可以進行平行合作。各自做它相信有利於自己利益的事情,但也充分意識到,另一方也在走一條類似的道路,並尋求同樣的目的。

余東暉:但從我的理解來看,“異途”意味著兩個國家有不同的政治制度,無法互相遷就。“同歸”意味著就像你說的,目標是一樣的。但現在,兩國有著不同的戰略目標。那您還相信兩國還能走平行道路去追求同一個目標嗎?

傅立民:我相信這一點,但它必須一個問題一個問題地處理。

美國政治領導人的基本關切是保持美國在全球層面的主導地位,特別是在亞洲。這種主導地位的出現是偶然的,因為在日本偷襲珍珠港之後,美國加入了第二次世界大戰,而希特勒愚蠢到向美國宣戰。我們反應的主要任務在歐洲前線,但我們對日本進行了漫長的戰爭,最終占領了日本。日本帝國的擴張驅逐了歐洲的影響,但美國對沖繩的進攻和對廣島和長崎的核攻擊推翻了日本的影響,天皇投降了。於是出現了一個真空,我們填補了這個真空。這在當時至關重要,因為當時的亞洲國家貧窮落後,飽受戰爭摧殘。

不過,從那時起,亞洲再次成為全球經濟的中心。亞洲國家有力量、有能力保衛自己。越南在越南戰爭中決定性地證明了這一點。有幾個國家比朝韓兩國更有力,它們都不受任何人的侵犯。認為仍有某種真空需要美國填補的想法是不合理的。我不認為這個目標是可持續的,因為它不符合現實。美國的適當角色是協助亞洲形成一種力量平衡,使包括中國在內的所有各方都放心,沒有人威脅到他們的安全。

這意味著美國將成為平衡中國不斷增長的力量的一個因素,但這不一定會導致敵對,因為中國人甚至會看到這樣做的好處。事實上,在冷戰期間,當美國在亞洲真正處於主導地位時,中國就看到這種好處。而在後幾個階段,中國發現這種安心對中國是有幫助的。正是在這樣的背景下,中共十一屆三中全會終於找到了一條中國通往現代化的道路。

我們可以回顧這段歷史,然後說事情已經改變了。美國保持首要地位的目標是不合理的,也是不可持續的。中國的實力和財富正在增長,這讓中國的鄰國感到不安,他們不知道中國會用它的力量做什麼。我們需要找到一個基礎來澄清這一切,讓美國和中國從直接對抗中後退,並合作在該地區創造一種力量平衡,讓每個人都感到安全。這將是非常非常困難的。這將需要在美國政治中發生一場地震,但美國政治目前充滿了地震,所以這不是不可想象的。

余東暉:您已經提到台灣問題。在美中關係正常化的過程中,台灣問題是最敏感、最棘手的問題。今天台灣問題仍然是美中關係中最危險的問題,正如您所說有可能顛覆整個關係。但根據最近的新聞報導,美國特種部隊的訓練人員已經駐扎在台灣和金門島,美國正在加強對中國的軍事威懾。您是否認為台灣問題正在成為美中大國衝突的一個引爆點?在接下來的幾個月裡,賴清德將執政,美國進入大選年。在此背景下,美國和中國應該如何處理台灣問題,以防止兩國之間可能因此發生戰爭?

傅立民:我們已經制定了一個管理它的框架,這在1979年1月1日的建交公報和之前的討論中得到了表達。其中有三個要素。首先,美國不會再與在台北的中國政權保持官方關係。第二,島上不會有美國的軍事存在。第三,美國不會對台灣做出防務承諾。這是美國同意的三個條件,前提是使海峽兩岸的中國人能夠建立某種未來雙方都能接受的關係。這種關係並沒有發生,有很多原因。我認為其中一些涉及美國政策的錯誤,還有其他因素。

現在我們面臨一直形勢,這個框架被打破了。華盛頓和台北之間的關係,雖然名義上是非官方的,但看起來很像官方關係。正如你所指出的,軍事存在不僅擴大到台灣,而且首次擴大到金門、馬祖,這顯然是屬於福建省而不是台灣的一部分。我不認為多數美國人意識到這些島嶼實際上是福建的一部分。最後,很明顯,至少拜登總統相信我們對台灣有防務承諾。現在在美國政治中會發生很多事情。

我不相信美國人民有任何興趣或願望因為台灣是不是中國的一部分,或者是不是中華人民共和國的一部分的問題而與中國生戰。我們正式同意,台灣是中國的一部分;我們不同意的是,北京的管轄範圍延伸到它。事實上,這就是它被單獨治理的狀況。

我明白這是對中國民族主義的挑戰,這是對1911年革命和1949年革命目標的反駁。這些革命的目標是統一中國,消滅軍閥割據,即不受中央政府統治的地區,消除外國勢力範圍。在中國人看來,台灣是美國的勢力範圍。所以這一切都是對中國民族主義的挑戰,這是非常令人討厭的,非常具有挑釁性的。

這讓我想到,雖然美國認為美軍是在威懾中國,但實際上卻產生了挑釁中國的效果。因此,這裡有一個政治學家喜歡描述的安全困境:一方採取了它認為是防禦性的行動,另一方將其視為進攻,並加大力度。因此美國和中國之間進行軍備競賽,雙方沒有重大的軍事溝通。我們不和對方說話,不能正確理解彼此的目標。我們把可能沒有的目標和可能不是政策決定基礎的考慮因素歸咎於對方。

在這方面,我想說的是,至少我和其他一些有與中國政府官員打交道經驗的人都不認為,北京有任何捲入台灣戰爭的願望,恰恰相反。我認為中國仍然非常有興趣尋求和平解決這一問題。

問題是,現在有沒有和平解決的途徑?如果沒有,那麼我認為中國將感到有義務採取武力行動,正如2005年《反分裂國家法》所規定的。這是一個非常危險的情況。

美國和中國需要坐下來,找出處理這一問題的另一種方式,著眼於恢復一條解決台北和北京之間分歧的道路。這要由兩岸自己來解決,而不是由美國等外國勢力所強加。這是需要中國人解決的中國問題。美國應該設法支持台北和北京之間的談判進程,以解決這些問題。我們沒有這麼做。所以我認為這是一場等著要發生的悲劇。

余東暉:您對台灣人民有什麼建議嗎,特別是對即將上台的賴政府處理三角關係有什麼建議?因為台灣在兩個巨人之間是一個較小的角色,他們該怎麼處理?

傅立民:我希望賴先生上任後會比他在競選活動中更加謹慎。我知道他的前任蔡英文經歷了一個噴火的階段。事實上,當年她去了華盛頓,受到了冷遇,因為當時在美國看來,她具有挑釁性。如果賴先生同樣具有挑釁性,我認為美國人有可能再次認識到這一點,就像我提到的溫家寶與喬治·W·布什之間的共識,即台灣對我們雙方來說都是一個問題,我們需要共同努力防止它爆炸。

我希望賴先生會非常小心。實際上,他已經公開接受李登輝的“兩國論”,這是一個“事實上的獨立宣言”。北京對此的反應相當緊張,它確實在前所未有的層面上擁抱軍事現代化。“兩國論”是中國針對台灣問題大幅增加國防預算的直接原因。

因此,語言很重要。如果賴先生排除了在某種理解的基礎上與大陸進行和平討論的可能性,就像新加坡的共識那樣;如果那樣的共識得不到尊重,那就會有麻煩。

余東暉:今年是美國大選年,您認為這對中美關係有何影響?如果拜登贏得第二個任期,美中關係將會怎樣?如果特朗普卷土重來,將會發生什麼?

傅立民:這兩個問題我都無法回答。目前,我認為特朗普先生很可能是大選的贏家,因為多個原因,我就不費心去解釋了。

特朗普先生只因一件事而出名,那就是不可預測性。如果他再次當選總統,將有一群非常專注的人與他一起就職。他們中的許多人非常反華,這將是一個危險的時刻。

另一方面,我不認為特朗普有任何意願像拜登那樣,讓美國致力於保衛台灣。我相信如果特朗普履行他的競選承諾,做了他說要對國際貿易做的事情,美國不僅會被全球南方孤立,甚至會被歐洲盟友孤立。美國將不處於安全地位上。所以我不知道會怎樣,我懷疑現代院的朋友們也不知道,我知道他們正在努力弄清楚這件事。我祝他們好運。

余東暉:您也是中東問題專家,您曾是駐沙特阿拉伯大使。烏克蘭戰爭讓美國更加擔心中國是否會與俄羅斯結盟,以巴衝突讓美國擔心自己困於中東。與此同時,中國促成了沙特與伊朗的和解,並呼籲加沙停火。您如何看待中國在中東和歐亞大陸地緣戰略中的作用?美國是否應該擔心中國在這些地區的影響力?

傅立民:我不這麼認為。我認為北京在這些問題上的定位非常巧妙。首先,美國採取將中國和俄羅斯同視為對手的政策是一個巨大的錯誤,這促使北京和莫斯科走到一起。俄羅斯人和中國人之間的感情是有限度的,因此這不是一個明智的政策,但我們遵循了這一政策。俄羅斯和中國之間發展了相當重大的關係,這是一個事實。

烏克蘭戰爭和加沙戰爭,以色列對巴勒斯坦人進行的種族滅絕戰爭,對美國的聲譽造成了巨大的損害。

烏克蘭戰爭產生了迫使全球南方大部分國家,這些以前的西方殖民地脫離美國的效果。儘管他們同意,俄羅斯入侵烏克蘭是非法和不正當的,但他們認為是美國和北約挑起了戰火,他們並不支持西方孤立或懲罰俄羅斯的努力。這是一件嚴重損害美國國際地位的事情。

加沙戰爭則是致命一擊,是壓倒駱駝的最後一根稻草,因為你無法為種族滅絕得以進行而辯護,而這正是美國一直在做的。這都是美國國內政治的結果。它不僅將我們與全球南方分離開來,甚至與我們的許多盟友分開,還從根本上分裂了美國人。3月22日的《紐約時報》上有一篇很好的文章,作者是皮特·貝納特(Peter Beinart),是關於加沙戰爭對猶太裔美國人和左翼美國人的影響。這篇文章非常值得一讀,如果它沒有出現在《參考消息》上,它應該轉載。

余東暉:最後一個問題可以作結。拜登政府已經意識到,改變中國的政權或改變中國的政治制度是不可能的,他們似乎正在尋求與中國的長期共存。您認為未來45年中美關係將如何演變?美中脫鈎或新冷戰是不可避免嗎?兩個大國能跳出“修昔底德陷阱”嗎?

傅立民:我不相信“修昔底德陷阱”,因為它太機械了。人類不能被簡化為接線圖,我們更複雜,雖然有時這對我們不利。

如果美國真的發現我們不能把中國變成美國的翻版,如果我們不能把中國美國化,但必須接受中國是中國人的,那是提前的想法。因為從19世紀早期開始,我們與中國的大部分關係都在試圖以這樣或那樣的方式改變中國。這是家長式作風,有時它很有幫助,有時它並無助益。經常它是基於對中國現實的誤解,它沒有產生一個中國版的美國。

所謂“接觸失敗”的說法是無稽之談。實際上,接觸在中國產生了根本性的變化,由中國人管理,滿足中國人的期望,而不是美國的期望。

我認為如果我們真是現實的,這很好。但我對我們是否真的達到了那種現實主義水平的判斷有所保留,因為我們的許多政治家仍然渴望與中國進行一場意識形態戰爭。

(此專訪為中評社2024年中美建交45周年深度系列專訪之一,更多精彩內容敬請期待!)

從年輕時起傅立民就喜歡中華文化 傅立民圖

向媒體講述尼克松訪華故事 新華圖

傅立民2013年出版的關於中美關係的書 亞馬遜圖

2022年參加紀念《上海公報》50週年線上研討會 中評圖

接受中評社記者線上專訪 中評圖

中評社記者線上專訪傅立民 中評圖