亞洲週刋35周年酒會暨頒獎典禮,吳思遠導演(右一),石中英(左一),作者(中)。

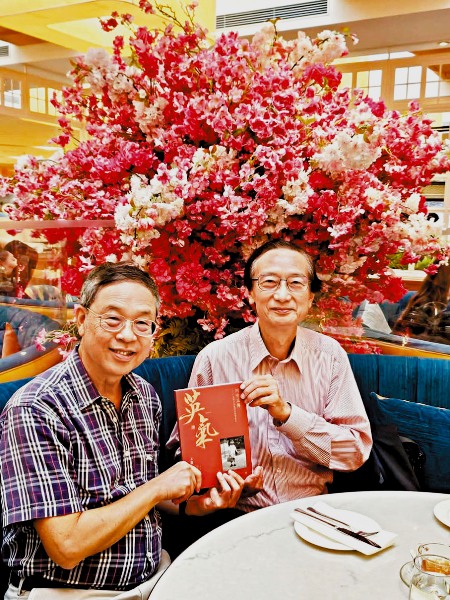

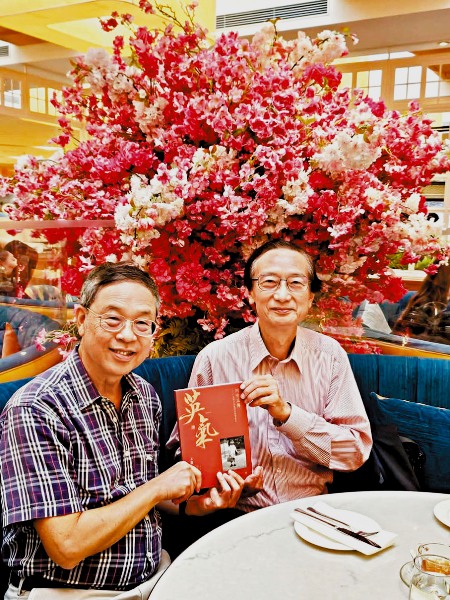

石中英(左)贈書《英氣》給陳浩泉(加華作家協會會長)。作者供圖

中評社香港3月21日電/文匯報20日發表作家廖書蘭文章:【書聲蘭語】石中英的淬煉與氣概。以下為文章內容。

如果知道石中英的人生際遇,會認為他是一位看事務充滿著矛盾、臉上布滿滄桑的男人。但事實上,他那一副稚氣的笑容,熱誠開朗的性格,很具親和力,一點兒也看不出,他曾是在英國管治時期被無情鞭打過的人。

我相信,他已將那一段打落牙齒和血吞,不堪回首的日子,真的做到了放下、釋懷、原諒,最終走出一條屬於自己的康莊大道,如果沒有一點英雄氣概又豈能做到。

一個16歲的少年犯YP(Young Prisoner),除在警署內遭6個便衣毒打,飲頭髮水外,在感化院內,更因得罪洋籍院長,而遭20多個黑社會少年圍著他拳打腳踢,徒手洗廁所等等,受盡折磨與羞辱。而他犯了什麼罪?不是殺人強姦、不是吸毒運毒,是愛港愛祖國。在英國管治時期,自己只是一粒鵪鶉蛋,仍堅定地愛自己祖國的少年,這也足以讓英國人看見香港仍有一批無畏無懼的愛國少年。

面對波瀾壯闊的時代,每一個人都無可避免地沾上了邊,而石中英不僅僅沾上了邊,還被捲入了這個大時代的洪流。

本名楊宇杰,後改名楊向杰,別名阿咩,筆名石中英,有人說這個筆名有中有英,中國在前英國在後,而我的理解是,石頭有吸收天地精華、蘊藏豐富的玉石,最好的玉石之一叫石英,取名石中英寓意來自天地間破石而出的石英,一塊經過天地風雨淬煉而成的玉石。

作為楊家長子嫡孫的阿咩,說他是含著金湯匙出生的西關大少,一點也不為過。童年時,他家有兩個傭人,一個稱他為大官,一個稱他為大少爺。阿咩的父母同是穗港兩大商賈望族之後,祖父楊依平畢業於香港皇仁書院,返回廣州,加入美資旗昌洋行,成為廣州十三行的買辦,代理中國當時尚未流行的電風扇,所以楊家深受美國文化影響;其母一樣出身名門大族,民族資本家之後,外祖父創辦何世昌藥廠,造出“小兒百寶驚風散”、“極品蔘茸白鳳丸”,受何東邀請參與創辦東華東院,並出任東華醫院的首總理,督建東華醫院,直至落成開業。然而,在同是資本家的家族裡,卻有幾個追求無產階級革命的紅色兒女,阿咩的母親就是其中之一。

阿咩從小熱愛文藝,尤其喜愛陸游的詩,童年生活在父母親因意見不同而爭吵不休的環境下,父親崇美,母親親中,阿咩思想也漸受母親的影響,成為紅色少年。一個16歲的少年,在反英抗暴又稱六七暴動的浪潮中,由於在寄居同學家的大坑木屋裡編印傳單,下山的時候還沒來得及派送,已經被警察捉進了警察局一陣暴打,由於他堅持不認罪,認為“愛國無罪,抗暴有理”“粉碎奴化教育”,得罪了感化院院長,16歲便被送進了赤柱監獄。

石中英說,我的堅強完全是被揍出來的,愈是揍我,我愈會告訴自己,我並沒有錯,我是對的,我像刺猬一樣,遇到危險,就全身收縮伸出刺針來保護自己。石中英給自己寫了一副對聯,“為了忘卻而回憶,冀盼放下而求索”。香港已回歸祖國,他不想再讓仇恨折磨餘生。他勇敢地面對當年的不堪,並且做到了“你若打我不死,我必將因此而強大”。他是一個大時代的見證者也是參與者。石中英卻說︰“我只不過是這咆哮大海中一滴飛濺的水花。”

石中英和丁新豹教授在九龍真光中學,做灼見名家<歲月流金〉時攝。

最左上角是石中英外公何爾昌,保良局1930~32年,兩屆總理。何世昌藥廠(1921)創辦人。

灼見名家周年論壇暨10周年慶典,作者(左一),嚴浩導演(左二)經濟日報麥華章前社長,石中英(右一)。