|

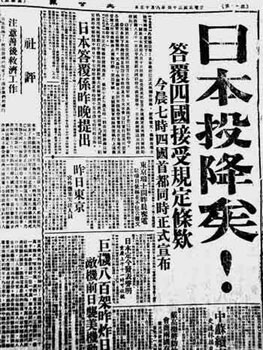

| 一九四五年八月十五日,重慶大公報特大號字體標題── “日本投降矣!” |

中日甲午戰爭結束後,清政府以戰敗國的身份付給戰勝國日本2.3億兩白銀作為戰爭賠償,這相當於當時清朝國庫3年的財政收入。靠這筆錢,日本大力發展了重工業、軍火工業和教育事業。然而,第二次世界大戰結束後,飽受侵略戰爭蹂躪的中國卻沒有得到日本應有和及時的戰爭賠償。此後,由於時事變換,最終中國放棄了對日本的戰爭賠償要求。回顧這段歷史,不能不引起世人的深刻思考和感嘆。

1945年由中、美、英三國發布的《波茨坦公告》中,第一次明確了日本賠償的原則,日本可以保留維持其經濟運轉所必須的工業設備和實物,其餘的可以用來賠償。戰後初期,美國對於日本賠償的態度還相當積極,後來稍有動搖,但還是於1947年4月4日採取單獨行動,發動了“先期拆遷”。可是隨著美、蘇對立日益尖銳,再加上中國人民解放戰爭順利進展,美國的外交政策就有了根本性的轉變。在遠東方面,美國亟盼建立一個反蘇反共的基地,而環顧全球,只有在它控制下的日本最符合這個條件。於是扶持日本、抵賴賠償,就成為美國的基本方針。

據國民黨行政院賠償委員會的估計,中國戰時損失按當時價格計算,不下620億美元。國民黨政府派出的中國首席代表吳半農多次嚴正交涉。但美國一意孤行,不予理會。中方得到消息後,立即派專家拆卸設備。

美國政府頒發臨時指令,取消“先期拆遷”計劃。本來,按照1946年3月美國政府所制定的“臨時賠償方案”,“先期拆遷”計劃將提日本工業設備實物的30%作為直接受日本侵略國家的賠償物資,其中中國可得15%。但是,隨著時局的變化,美國為自己狹隘的戰略所考慮,對這個30%的賠償範圍一減再減。最後中國只得到了微不足道的一部分。

這期間國民黨政府派出的中國首席代表吳半農多次嚴正交涉。但美國一意孤行,不予理會。中國戰時損失,據國民黨行政院賠償委員會的估計,按當時價格計算,不下620億美元,而中國分得的賠償物資才約值2250萬美元,只占萬分之三。中國分得的賠償物資中,最大、最新、最完整、最切合需要的成套設備首推吳港“11-5-5”海軍兵工廠的1.5萬千瓦發電設備一套;其次是同廠的200噸碼頭式起重機一具。

中方得到通知後,立即派了幾位專家前往拆遷。就在這兩套設備拆卸時,美國政府於1949年5月13日向盟總頒發臨時指令,取消了“先期拆遷”計劃的執行,停止了日本對各盟國的賠償。至此,戰後對日索賠的事宜實際上已被美國腰斬。

|