|

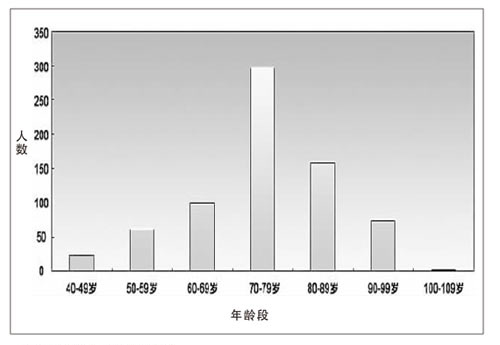

| 中國科學院院士年齡分布圖 |

上海交通大學教授李俠根據中國科學院和中國工程院官網的數據統計發現,現任“兩院”院士年齡主要集中在70至89歲之間,而40至49歲年齡段的院士比例非常低。年齡在70至79歲間的中國科學院院士占全部709名院士的四成以上,而中國工程院765名在職院士的平均年齡就高達74.3歲。李俠認為,38至45歲是一位科學家最具創造力的工作峰值年齡段,過了這一年齡段,科研能力就會逐漸衰減。從這個意義上說,中國的兩院院士,老齡化太嚴重。

李俠的統計數據,引發了廣泛的社會關注和爭議,甚至有人直陳中國科學院和中國工程院已成“敬老院”。在很多人的觀念中,如果僅僅作為一種學術榮譽存在,院士的年齡大小本來不是一個問題,但中國的院士掌握了太多的權力,院士們可以直接影響國家科技資源的分配和科技發展的方向。因此從這個角度來看,院士的年齡就成了一個問題。

一辯:當院士就得“爺爺奶奶”輩兒?

正方:長期科研的閱歷、成果奠定院士資格

方青槐(大學教師):這幾天大家都在討論我們國家的院士年齡問題。的確,現在的院士基本上都在70歲以上。但我認為,“老人院士”是非常正常的,正是他們長期從事科研工作,才能取得匹配院士資格的豐碩成果,年齡是必須要付出的代價。

一個人大學讀到博士畢業,正常情況下年齡就已經接近30歲了。然後進博士後工作站,海外深造,進高校或科研機構,從助教、副教授到教授、研究員,幾十年彈指一揮間。沒有三四十年的科研,怎麼可能取得令人信服的成果呢?

反方:高齡院士做科研、帶學生精力有限

劉若謙(教育雜誌編輯):兩院院士基本就是一群老人,這是不爭的事實。我認為,這種情況對於我們國家提升科研實力是完全沒有幫助的。很難想象這些老院士有多少精力去做科研、帶學生。

據我所知,目前的現實情況是一旦教授被評為院士後,基本上就被所在單位“供”起來了。吃穿不愁,所有待遇參照甚至超出部級幹部水平,配房配車配秘書,課題費用少則千萬多則上億。而這一大把課題,基本上都由手下的研究員、副教授甚至研究生在做,院士只是掛個名而已。這樣的機制,對科技的發展能有好處嗎?

二辯:高校應多引進年輕院士?

正方:代溝小,傳道解惑效果好

王靜(清華大學學生):我們學校的院士數量在全國是數一數二的。但據我了解,大多數院士比如吳良鏞先生,年齡都很大了。由於身體等各方面原因,這些院士與我們本科學生的交流其實並不多。我希望以後學校能引進或者培養更多60歲以下的年輕院士。

院士年輕意味著與我們的年齡差距小,代溝小,會有更多共同語言。他會明白現在大學生學習和科研的薄弱環節在哪兒,在教學或者指導科研中能有的放矢,傳道授業解惑的效果會更好。更重要的是院士年齡小,就有更多的精力走進課堂,走近學生。院士本就不應是“花瓶”,不應該像有的高校那樣“只供不用”。

反方:僧多粥少,易造成人才浪費

王華清(化名,北京航空航天大學人事處工作人員):高校要引進年輕院士,想法是好的,但是在目前院士老齡化的現狀面前,想要大規模普及基本不現實。

一個最簡單的原因就是“僧多粥少”。院士本來不多,高校都在搶,年輕院士更是鳳毛麟角,能搶到或者培養一個已屬十分不易,哪還敢對年齡說三道四。要知道那麼多非211高校,能有一個“掛名院士”就已經恨不得張榜天下了。還有一個問題就是一旦大學都去找年輕院士了,那年紀大的院士怎麼辦?讓這些學識造詣高深的稀缺人才閑置起來,不是莫大(博客,微博)的浪費嗎?

三辯:兩院應專設“青年院士”評選序列?

正方:挖掘更多學術才俊,避免老人占坑現象

萬錦霞(大學教師):現在的院士基本上都是上世紀80年代後評的,後來只是陸續增補一些而已。由於年代久遠,院士大多高齡。我認為,中科院和中國工程院在今後增補院士時應該專設“青年院士”的評選序列,專門選拔45歲以下學術能力拔尖的精英。

現在的狀況是,很多老年院士占據著大量的學術資源,如課題、研究生等,年輕學者很難得到機會成長。國家應該給年輕人發展空間,避免老人占坑現象。這樣才能挖掘更多學術才俊,推動國家科技實力發展。

反方:學術注水,有損國家科技競爭力

侯正方(教育學博士):設立“青年院士”評選序列,我想初衷肯定是好的,但在目前的教學科研機制下,我擔心一旦正式操作,很容易揠苗助長,造成學術注水,這樣對國家的科技競爭力反而會起到副作用。

首先,一旦評選青年院士,很多院校或者科研機構的大量年輕教師、科研人員便會放下手中的教學、課題,專注於申請院士。他們中很多人可能學術能力並未達到院士水平,就被評上去了,這不就是學術注水嗎?還有一個問題,現在的科研人員一旦當選院士,各種活動紛至沓來,其學術使命基本就“壽終正寢”了。我真不願意看到這一幕發生在年輕學者身上,這對國家是巨大的損失。

專家說法 應建立院士退出機制

熊丙奇(21世紀教育研究院副院長):其實如果院士只是榮譽稱號,當選院士不享有相應的政治待遇、經濟待遇和學術待遇,尤其是學術待遇,年齡根本不是什麼問題。在國外,院士就是榮譽稱號,當選者沒有任何利益。而在我國,院士不只是學術榮譽稱號,還與相關的利益掛鈎。這種利益掛鈎,也是近年來院士評審、管理遭遇社會詬病之處。

在目前的院士評審、管理制度之下,要解決院士老齡化、當選院士之後就創新活力不足的問題,有必要建立院士退出機制。按照目前的制度,一人當選院士之後,不管有無學術貢獻,都將一直擁有這一頭銜。如果只有頭銜,問題並不大,問題是,他還擁有最高的學術話語權。如果沒有退出機制,這些院士將在很長時間中一直擁有最高的學術權力,這對整體學術研究是不利的。而建立退出機制,則可以讓當選院士也感受到壓力。

更重要的是,要推進院士去利益化的改革,只有讓院士回歸學術榮譽,與各種利益脫鈎,才能讓院士稱號發揮其激勵學術創新的作用,而不是適得其反。這不但能讓兩院成為真正的學術共同體,也會帶動我國學術管理、評價制度的整體改革。(時間:2月26日 來源:北京晚報) |