|

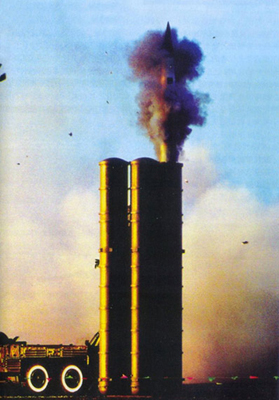

| 解放軍紅旗15遠程地空導彈系統發射。(資料圖) |

本文原載俄羅斯“防空通報”網站。文章著重介紹並評價了中國防空導彈的研製歷程和作戰能力,文中觀點並不代表本刊觀點,僅供有興趣的讀者參考。(編譯:靳濤)

上世紀50年代末,蘇聯向中國提供了第一批防空導彈系統,由此奠定了蘇中軍事技術合作的基礎。蘇中軍事技術合作的主要目的是,使中國在蘇聯的援助下迅速建立起現代科技基礎,從而能夠自行生產和完善各種武器和軍用技術裝備。

1957年10月,蘇中軍事技術合作問題會議在莫斯科舉行。會議最後就向中國轉讓各類導彈武器的生產許可證和技術資料及一系列最新軍事技術等問題簽署了協定。此外,蘇聯還開始向中國提供包括機載導彈、戰術導彈和防空導彈在內的各類導彈武器。特別是防空導彈,在1958年8月底爆發了台海危機的情況下,顯得尤為重要。當時美國向臺灣提供了大量的武器裝備,其中包括RB一57D高空偵察機,不久又提供了U一2高空偵察機,而中國大陸當時裝備的防空兵器對這些偵察機無能為力。

在這種情況下,中國領導人請求蘇聯向中國秘密提供最新的CA一75“德維納河”防空導彈系統,這種防空導彈系統由A•A•拉斯普列京領導的“金剛石”科研生產聯合體研製。1959年春天,可以裝備5個發射營和1個技術營的CA一75防窄導彈系統(包括62枚導彈)運抵中國。蘇聯還向中國派出了一個專家小組,負責導彈系統的維護工作。1959年10月7日,中國大陸的防空部隊在北京附近首次擊落了臺灣RB一57D高空偵察機。

鑒於蘇聯防空導彈作戰性能優異,中國領導人決定購買CA一75防空導彈系統,雙方很快達成了協定。到60年代初,中國已經掌握了CA一75防空導彈系統的許可證生產技術。中國將自己生產的CA一75命名為HQ一1(“紅旗一1”)。蘇聯同時還考慮向中國轉讓“立方體”自行防空導彈系統的許可證生產技術,但由於蘇中之間的分歧從50年代末開始加劇,1960年7月16日,蘇聯宣佈從中國撤回傘部專家,一蘇中軍事技術合作從此中斷長達幾十年。

在這種情況下,中國開始根據“自力更生”的原則完善其防空導彈武器。1965年,中國一邊繼續生產HQ一1,一邊開始研製HQ一2防空導彈及其改進型。與HQ一1相比,HQ一2射程更遠,抗電子下擾能力更強。1967年,HQ一2防空導彈系統開始裝備部隊。

60年代,中國在蘇制CA一75防空導彈系統的基礎上,完成了三項高空防空導彈系統研製生產計劃,除前面提到的HQ一1和HQ一2外,還有專門用於對付竄擾中國大陸的美國SR一71超音速高空偵察機的HQ一3防空導彈系統。但其中只有HQ一2得到了進一步發展。70~80年代,為使防空導彈的性能與空襲兵器的發展保持同步,中國對HQ一2進行了多次改進。1973年,在總結越南戰爭經驗的基礎上,進行了第一次改進,研製出了HQ一2A防空導彈系統,於1978年裝備部隊。從1979年開始研製採用履帶式底盤的機動型HQ一2B。HQ一2B的導彈採用大推力巡航發動機、大裝藥量戰鬥部和新型無線電引信,於1986年列裝。

與此同時還研製了採用固定式發射裝置的HQ一2J。70-80年代,中國還研製了HQ一2P、HQ一2Y和一系列其他型號,但這些型號都未獲進一步發展。80年代,各型HQ一2防空導彈的生產速度達到每年100枚,共裝備大約100個防空導彈營,它們構成了中國當時的對空防禦的基礎。與此同時,中國還向阿爾巴尼亞、伊朗、朝鮮、巴基斯坦等國提供了數百枚各型HQ一2導彈。

60-80年代,中國在發展HQ一2的同時,還完善了供陸軍和海軍使用的HQ一61防空導彈系統。HQ一61的研製工作始於1967年,其原型為美國“麻雀”式空對空導彈,中國專家在越南戰爭期間得到了“麻雀”導彈的殘骸。

因此,HQ一61除在外形上很像放大了的“麻雀”導彈外,也採用與後者相同的半主動自導頭。但HQ一61的研製時間較長,1976年12月4日開始試射,直到1986年才裝備部隊。陸軍型的HQ一61防空導彈系統包括雙聯裝發射裝置、571型目標探測站、導彈制導站、指揮站和地面設備綜合系統各1套。 |