|

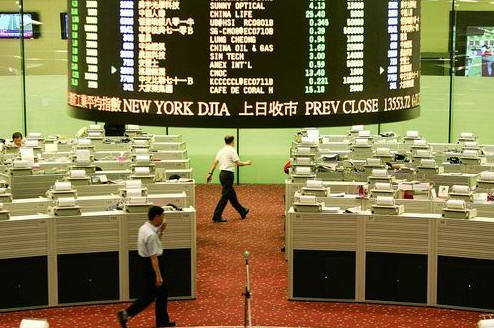

| 港交所交易大廳。 |

“港股直通車”不僅僅是給國人增加了一個投資渠道,也不僅僅是給日益增大的外匯找到了一個出路,而是給中國證券監管機構以及兩家交易所增加了新的競爭對手

港股:“直通車”生了個“過山車”

香港的股市最近坐了次過山車。上月,因受美國次級債引發的全球性股災影響,港股連連走低,8月17日,恒生指數一度跌破20000點整數關,並下探19386點,成了一個名副其實的“黑色星期五”。

就在市場哀鴻遍野之際,“解放軍”來了。8月20日,星期一,中國方面宣佈內地公民將獲准投資港股。其後,港股扶搖直上,連創歷史新高,9月25日,恒指已經上摸26667點,在一個月的時間裏,竟然大漲了近四成。這一波“港股直通車行情”已經讓港股的投資者總共獲益超過5萬億港幣。現在,港股總市值已超過19萬億,這個數字大致等於上海和深圳兩個交易所市值之和。

香港彈丸之地,其股票市場如此規模,乃是賴內地企業紛紛赴港上市。按照港交所主席夏佳理的介紹,內地企業已經占港股市值的55%,交易量的70%。

如果“港股直通車”得以實現,擺在我們面前的將是這樣一個奇妙的場景:內地的企業繞了一個大圈子到香港上市,換回來一大堆外匯,這些外匯會變成央行的外匯儲備,相應數量的人民幣流向市場;與此同時,內地的投資者把自己的人民幣換成外匯,繞了一個大圈子,去香港買股票。

不需要任何思考,一個直觀判斷是,一定是哪里出問題了。

昂貴的“制度”

那麼,問題到底出在哪里呢?

是不該允許內地人投資港股嗎?如一些人所強調的,“港股直通車”事涉資本項目放開,搞不好,要重蹈當年東南亞諸國之轍,弄出個金融危機什麼的。

或者乾脆不讓內地企業去香港上市?中國企業赴境外上市,扛回來一大堆外匯,這個夠讓央行頭疼的。如果是國有企業呢,還有人會替你算賬,你的發行價定低了多少多少。如果是在境內,反正是“楚弓楚得”,也沒多大問題,到了境外,就免不了被罵得很難聽。既然這麼多的麻煩,為什麼還要讓內地企業不斷赴境外上市呢?

限制這個,堵住那個,也許管得了一時,但終究不是個長遠的法子。

我們不妨問一問,那麼多企業、那麼多投資者願意冒著如此多的麻煩和不方便,遠赴境外,到底是為什麼?

在內地,我們的投資人要支付極為昂貴(如果不是我們這個星球上最為昂貴的話)的交易稅和傭金,而得到的卻是黑幕重重、投資者權益無法有效保障的服務。

——就在不久前,一位朋友向我抱怨,他持有少量的哈藥集團,該公司竟然以208萬元的價格,向大股東的關聯企業出售年銷售額上億元的哈藥四廠,對,就是那個請了個老外,到處大著舌頭喊“一二三四、胃必治”的哈藥四廠。“現在的200萬,也就夠在北京買一套房子吧?”那位朋友說,“隨便拉個大一點的散戶,都能把它盤下來。”問題是,這樣的事情竟然會不斷出現,而且,在出現了此種怪事之後,投資人基本沒什麼辦法。

在內地,我們的企業想上市,要面臨一個漫長的排隊,甚至還會被“潛規則”一下,當然了,還會面臨所有制的歧視。——幾年前,曾有記者詢問聯想集團的一位高層,為什麼聯想要遠赴香港而不是在內地上市呢?得到的是一個氣鼓鼓的回答:你去問×××。這個×××是當年證監會的負責人。連聯想都在內地股票市場上不了,遑論其他公司。

行文至此,我們可以對“問題到底出在哪里”有了一個比較清晰的回答:問題不是出在投資者身上,也不是出在上市公司身上,而是出在我們股票交易制度上。為了獲得一個更為公正、更有效率的交易制度,國人願意支付數以萬億元計的成本,考慮到整個中國人的存款也不過17萬億,數萬億的成本支出,實在不是個小數目。

制度的“達爾文式生存競爭”

中國不是沒有探究過使用更小的成本,以建立一個好的資本市場的途徑。

我們先是請了曾任過香港證監會主席的梁定邦當“首席顧問”,成本是年薪一元。(當然,這是應梁本人的要求,他只要個象徵性的薪水。)後來,更是破了天荒,請港人史美倫出任證監會副主席,並開出了年薪500萬的天價(當然,據說,史只是拿了這筆錢中相當於其他副部級官員的收入,並把剩餘的錢用來設立培訓基金,培訓證監會官員以及財經記者。)這500萬聽起來是個大數目,但是,對於動輒以萬億元說話的股票市場來說,簡直是毛毛雨。

請海外人當顧問也好,請他們直接操刀任證監會高官也好,都不失是一個引進先進股票交易制度的好思路。他們的到來,也確實在一定程度上扳正了中國資本市場的軌道。比如,“股權分置改革”就被廣泛認為是史美倫的一個功績。

記得七八年前採訪梁定邦時,他強調,要把股票市場做好,最關鍵的還是監管部門要把自己的位置擺正。比如,別老盯著指數高了低了,這個要交給市場自身;別自己去審哪個公司該上市,這個中介機構可以發揮更大的作用;另外,相關的司法一定要有效率,哪個公司蒙投資者了,投資人首先想到的不是證監會,而是法院,法院會讓受到損失的人得到合理的補償,並讓騙人者得到嚴厲的懲罰。這些觀點在當時聽起來,確實讓人耳目一新。

遺憾的是,雖然我們的股票制度已經有一些改善,但還是問題重重。到今天,中國的股票市場還是一個投資人利益無法得到充分有效保護的市場,還是一個資本配置低效率、高成本的市場;而另一方面,國人的投資意識噴薄而出,“負利率”更是火上澆油,最近更是以日均100億元的水平湧入股票市場。企業方面,由於經濟形勢出乎意料地好,投資的需求也在不斷膨脹。這些都在說,我們的股票市場大大落後於投資人的需求,也大大地落後於企業的需求。

在這個時候,擁有先進制度的香港股票市場就顯得彌足可貴。

從這個意義上來說,“港股直通車”不僅僅是給國人增加了一個投資渠道,也不僅僅是給日益增大的外匯找到了一個出路,而是給中國證券監管機構以及兩家交易所增加了新的競爭對手。投資者也好,企業也好,他們的後備選擇項都增加了。在投資人和上市公司“用腳投票”的過程中,制度優劣的比較也完成了,而但凡要想佔有自己的一席之地,就一定要學習先進的制度安排。這個制度的“達爾文式生存競爭”將淘汰落後的制度,而把最優秀的制度安排保留下來。

先進的“制度”擋了誰的路

這裏說的制度泛指社會資源的組織形式。打個比方,制度就像DNA,社會資源就像蛋白質。同樣的蛋白質,在不同的DNA安排下,有的最後組合成了獅子,有的則最後組合成了羊。哪個組合是最好的組合呢?這個由“生存競爭”來回答。最後一定是優秀的DNA勝過了其他DNA而得以生存下來。

制度有很多層次,憲法和法律是制度,“新教倫理”是制度,把餐廳弄得乾乾淨淨的、能在裏面辦生日派對(如麥當勞那樣),這也是一種制度。事實上,我們以前的餐廳多不太乾淨,自從麥當勞等快餐引進了之後,本土的餐廳開始紛紛仿效。不光是餐廳,從銀行到大賣場,從一個一個名叫“花園”的新式城市小區到企業內部的管理模式,我們都在仿效先進的模式、先進的制度。

經濟發展中有種叫“後發優勢”的理論,說的其實就是後來者不必經過一個痛苦的制度摸索過程,而是可以徑直地把最先進的制度拿過來用,所以其發展要比最先發展的國家和地區來得快。日本和亞洲四小龍的經驗都證實了這一點。這也從一個側面印證了制度對於經濟發展的重要性。

但是,先進的制度、優秀的制度並不是天然地會在世界的每一個角落生根發芽。

總是有一些個人或者團體,基於自己的利益,選擇對自己更為有利的制度,而不是最為優秀的制度——那意味著對整個社會最為有利,但,並不一定對社會中的每一個人、每一個團體都最為有利。

而當這些個人或團體的力量足夠大,掌握了一個國家、地區、社會的“話語權”的時候,則先進的制度也會給落後的制度讓路。即使社會的各個階層都非常清楚,到底該怎麼走。

我們還是回到中國的股票市場上,問題的盤根錯節遠非請個“首席顧問”、請個港人當副主席就能解決。

如果自己慢慢地改還改不過來,那麼引進新的選擇機會,改變現有競爭格局,以此來增加改革的動力,這已經被以往的改革證明是非常有效的。而“港股直通車”將把我們引向這條道路,雖然那是一條異常昂貴的路,但是,我們也要走下去。(來源: 南方週末)

|