|

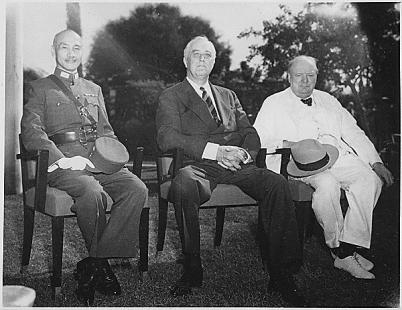

| 羅斯福、蔣介石和邱吉爾1943年11月23日至11月27日在埃及首都開羅舉行會議後,於1943年12月1日發表《開羅宣言》 |

中評社香港12月1日電(作者 鄭海麟)今年是《開羅宣言》發表70周年,由於該《宣言》不是以條約的名義發表,學界對其在國際法上的效力問題向有爭議。又因該《宣言》關乎二戰後國際秩序的安排,可謂茲事體大,實在有必要從國際法的角度加以辨析。

《開羅宣言》(Cairo Declaration),是美國總統羅斯福、中國戰區最高統帥蔣介石和英國首相邱吉爾於第二次世界大戰後期的1943年11月23日至11月27日,在埃及首都開羅舉行會議後,於1943年12月1日所發表的對日作戰宣言。宣示了協同對日作戰的宗旨,承諾了處置日本侵略者的安排。主要內容有:

(一)三大同盟作戰之目的在制止及懲罰日本侵略,並剝奪其自前次世界大戰在太平洋上所佔奪之島嶼;

(二)使日本竊自中國之領土如東北、台灣、澎湖等歸還中國;

(三)在相當時期予朝鮮獨立。

以上三點為《開羅宣言》精神,但在宣言的文字上還有“日本亦將被逐出其以武力或貪慾所攫取之所有土地”之規定,結合內中明確寫道:“使日本竊自中國之領土如東北、台灣、澎湖等歸還中國”的文字,頗有對日本發動戰爭的行為實施處罰的意味。而且《宣言》的精神又由兩年後的《波茨坦公告》直接承繼下來。《波茨坦公告》於一九四五年七月二十六日由美、英、中聯合發表,蘇聯政府於同年八月三日聲明,正式參加《波茨坦公告》。公告共十三條,其中第八條對日本的領土作出明確規定:

“《開羅宣言》之條件必將實施,而且日本之主權必限於本州、北海道、九州、四國及吾人所決定其他小島之內。”

根據公告規定,日本的領土範圍限於明治維新廢藩置縣以前的日本列島,超出這一範圍的領土,皆為日本用武力佔據者(包括朝鮮、琉球群島、台灣、澎湖列島等),應在被驅逐之列。很明顯,與《開羅宣言》一樣,《波茨坦公告》乃是一個對近代日本軍國主義對外擴張行為實施懲戒處分的文件。至於其是否具有國際法的法律效力?則必須結合歷史事實及國際法的法理來加以評判。

首先,《開羅宣言》與《波茨坦公告》均為同盟國製訂的作戰計劃及單方面宣布的公告,它不具有類似由締約國雙方協商為長期樹立行為規範而訂立的立法條約的性質。

其次,《開羅宣言》與《波茨坦公告》雖含對日本的侵略行為實施懲戒處分的性質,但它又不同於類似由締約國雙方為處理特定事件或問題而訂立的處分條約。

不過,《開羅宣言》與《波茨坦公告》雖不屬國際法上的立法條約或處分條約的類型,但它的精神及其規定又被戰後各國與日本簽訂的各類條約(包括處分條約與立法條約)所遵循和落實。例如,一九五一年的《舊金山和約》對朝鮮及太平洋群島的處置,一九五二年《中日雙邊和約》對台灣問題的處置,以及一九七二年中日雙方在北京發表的《聯合聲明》,都在不同程度上落實《開羅宣言》與《波茨坦公告》的規定或強調遵循它的精神和立場。

可見,從歷史事實來看,《宣言》與《公告》雖非以“條約”命名,但其法律效力遠高於戰後的各類處分條約和立法條約,甚且成為日本與各國簽訂各類條約所務必遵守的原則。這種情況,頗適合英國國際法學者麥克奈爾在《條約法》一書中所作的解釋:“國際法不規定國際協議的形式,正式與非正式協議沒有法律上的區別。重要的是締約的意圖,其意圖可用條約、公約、議定書或附記於會議記錄的宣言來記載”。另外,英國國際法學家M.阿庫斯特《現代國際法概論》第三章第一節“條約”也指出:“《國際法院規約》提到‘不論普通或特別國際協約,確立訴訟當事國明白承認之規條者’。‘協約’這個詞的意思是條約......其他與條約同義的詞,或者說用以表示特殊類型的條約的詞有協定、公約、議定書、憲章、規約、文件、盟約、宣言、約定、協約、協議、施行細則、條款等。”可見國際法意義上的“條約”的定義甚寬,種類頗多,並不限於“條約”一詞(見Michael Akehurst:A Modern Introduction of International Law. George Allen and Unwin Ltd.),“一切正式的國際協定都是條約”,這一不成文的規定已成為國際法學界的共識。由此足證,《開羅宣言》與《波茨坦公告》雖非正式的對日條約,但它規定了日本必須承擔的義務(即日本必須把東北、台灣、澎湖歸還中國及給予朝鮮獨立等),其法律意圖非常明確。

|