| 【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 第7頁 第8頁 第9頁 】 | |

| 中評智庫:台灣的“日本情結” 由何而來? | |

http://www.CRNTT.com 2016-10-17 00:12:50 |

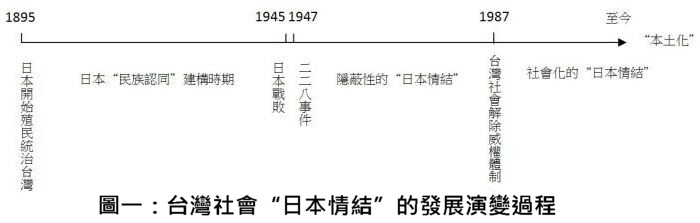

台灣社會“日本情結”的成因探源 社會論是美國心理學家喬治.米德的社會哲學中一個核心概念,在處理社會性時,他強調從舊的系統向新的系統過渡是事件的流逝的過程,並且強調這一個過程中,新生事物總是處於兩個系統之中。⑤1895年至日本戰敗這一時期,台灣社會處於被迫構建日本“民族認同”的社會系統中,在二戰結束後到台灣社會“解嚴”前這一時期的社會系統中,台灣人的“日本情結”是處於一種壓抑狀態,“日本情結”具有隱蔽性的特徵,直到1987年台灣社會解除“戒嚴”,這一年是台灣社會形態轉變的一個關鍵時間節點,“解嚴”後至今,“日本情結”逐漸在台灣社會不受排斥地突顯出來。“日本情結”自日本殖民統治台灣開始就不斷適應著台灣社會的變遷,每個不同時期被賦予了不同的現實解讀,以不同的形態適應著台灣社會的發展,成為了“解嚴”後發展至今的社會化問題。(如圖1) (圖1:台灣社會“日本情結”的發展演變過程) 日據時期對台灣人同化性身份的建構 殖民國對殖民地住民的“同化”,便是要改變殖民地住民的身份認同從而使其可以成為殖民“母國”在殖民地推行統治的協助者。日本對台灣人的同化可以分為,民族認同上的同化和對當時的台灣社會進行“近代文明”的普及。 (1)日據前中期——台灣人被殖民政府定位為“二等臣民” 1898年後藤新平出任台灣第四任民政長官,在台灣的殖民政策上他主張以“生物學原則”治理台灣,他認為台灣作為殖民地應該與日本國內有所區別,要因地制宜進行統治,即“差別統治”。在同化政策上其堅持“同化即是差別”原則。後藤強調教育的實用性,避免讓台灣人接觸政治性文化,他認為殖民地住民文明意識的覺醒將不利於統治者的統治。 (2)日據後期——台灣人被殖民政府定位為“皇國臣民” 為滿足日本的戰時統治需要,總督府不再把台灣人定位為二等臣民而是要把台灣人同化為可以服務於日本推動對外戰爭需要的皇國臣民。在這一時期總督府藉以語言上的同化,強化台灣人在民族性上的認同,加快推進台灣人對日本精神上地臣服。1936年第十七任台灣總督小林躋造提出統治台灣的三原則“皇民化、工業化、南進基地化”。翌年,總督府成立了“國民精神總動員本部”,皇民化運動繼承了之前的“同化”政策以更加強迫性、激進化的方式加速對台灣人臣民性的塑造,從生活的各個方面來培植台灣人的皇民性。在這一時期由於台灣總督府對台灣人“同化”手段的極致化,許多台灣人在這一時期對自己的身份產生了認同上的迷茫,甚至是精神上的折磨。 |

|

|

相關新聞:

- 中評月刊:中美新型關係將在磨合中定型 (2016-10-08 00:15:29)

- 中評智庫:蔡英文“去中華化”政策不可低估 (2016-10-04 00:11:33)

- 中評智庫:習近平對台新論述分析 (2016-10-03 00:11:44)

- 中評智庫:民進黨南海冒進 九大潛在風險 (2016-10-02 00:11:02)

- 中評月刊:反台獨 習總劃政治紅線 (2016-09-18 00:22:21)

- 中評智庫:蔡英文兩岸未來走向何方 (2016-09-17 00:15:06)

- 中評智庫:習近平對台政策四大亮點 (2016-09-16 00:22:06)

- 中評觀察:蔡英文施政重點不在兩岸政策 (2016-09-15 00:51:48)

- 中評智庫:新形勢下兩岸和平發展途徑探討 (2016-09-11 00:23:52)

- 中評智庫:熊玠論南海仲裁案的阱與因應 (2016-09-10 00:38:15)