|

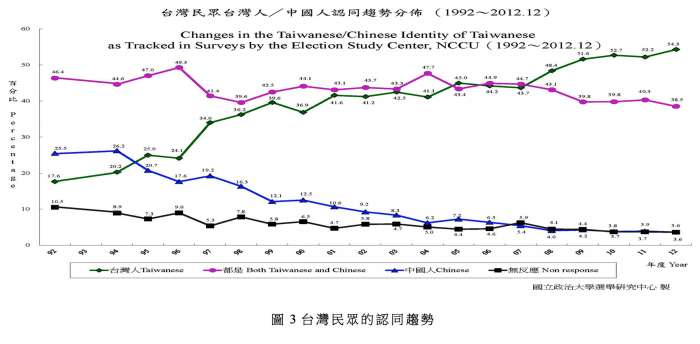

| 圖3:台灣民眾的認同趨勢 |

如果以一般將台灣人和中國人使用相互排斥定位,進行民調,則從1992年到2012年的長期趨勢觀察,認同“中國人”的比例一路下滑,從25.5%降到3.6%;認同“台灣人”的比例一路上升,從17.6%升到54.3%;認為“兩者都是”的比例還算持平,但仍有從46.4%減少到38.5%的趨勢。結果如圖3所示。

認同“中國人”的比例和認同“台灣人”的比例在1994年之後出現反轉交叉,這與台灣當時的國民黨總統李登輝,從1993年開始推動加入聯合國等政治運動有關,而1994年的《台海兩岸關係說明書》更是將政治主權合一的“一個中國”,逐漸異化成歷史、地理、文化、血緣的“一個中國”。

圖3:台灣民眾的認同趨勢

1995年的台海危機進而強化“一個中國”異化的正當性,建構1996年總統大選凝聚台灣對抗中國大陸的投票意向;到了1999年的“兩岸關係定位在國家與國家,至少是特殊的國與國關係”說法,就是這種“一個中國”異化後的產物。

2000年的總統大選發生政黨輪替,民進黨的陳水扁雖延續前朝政策系絡與1999年《台灣前途決議文》思路,提出了“四不一沒有”,可是在兩岸的外交、國防互動沒有起色,內部朝野互動又日趨惡化,於是激進的走入“一邊一國”、“終止國統會與國統綱領”、“正名運動”乃至於2007年的《正常國家決議文》。

到了2008年總統大選,國民黨重拾執政權,民間熱絡交流對官方協商制度的殷切期望,推動了馬英九總統就任之後,兩岸官方積極互動的局面。截至2013年6月,兩岸官方已經透過海基會與海協會簽署19項協議。

可是這種積極互動,是否會讓“一個中國”回到政治主權統一的內涵,答案很難肯定。因為兩岸在主權的衝突性、認同的異化之下,形成“互不承認主權、互不否認治權”的主張,只能在“九二共識”擱置主權爭議的權宜下,推動二個治權之間的協商。

所以,認同自己是“台灣人與中國人”的台灣民眾百分比,在2007年後就低於認同自己是“台灣人”的百分比,而這種趨勢直到現在都沒有扭轉。

但誠如台灣競爭力論壇民調所示,兩岸的認同仍然存在樂觀的機遇,因為“中華民族”的概念,以及“中國人和台灣人”的非互斥性定位,可以讓兩岸“一個中國”的異化,重拾起政治與文化的主體性合一。

深化兩岸認同的統合途徑

從2008年起,兩岸積極的協議簽署與經貿人員等交流,屢屢在統計數字上呈現利益增加。以陸客來台為例,自2008年7月18日起全面開放陸客來台觀光迄2012年6月30日止,來台觀光團體陸客達398萬4,024人次,估算來台觀光團體的陸客帶來新台幣2,023億元(65.8億美元)的外匯收入。

經濟合作架構協議(ECFA)部分,貨品貿易早期收穫計劃已於2011年開始實施降稅,服務貿易早期收穫部門及開放措施同時全面實施,早期收穫計劃全部產品從2013年起已降為零關稅。

ECFA實施後,台灣出口中國大陸的早期收穫貨品在2011年為198.53億美元,成長率9.88%,已核准適用優惠關稅金額41.21億美元,減免關稅金額1.23億美元;2012年為203.11億美元,成長率2.31%,已核准適用優惠關稅金額84.30億美元,減免關稅金額5.25億美元。

可是兩岸認同並未明顯增進,一來是統計數字的增加不見得代表全台灣的民眾利益均霑,二來是利益增加不代表能轉化成認同提升。第一個命題需靠機制的調整以達更為合理的利益分配,但第二個命題更指出利益不等於認同,因此有必要對於認同進一步梳理。

認同(Identity)是什麼?它涉及個體到群體的心理髮展過程,包括個體對自己認知的主我(I),以及群體認知自己的客我(Me),彼此相互建構。從社會認同的角度觀之,其主題圍繞著自我(Self)如何認知社會,以及社會如何賦予自我概念,自我又如何再產生認知社會的概念。①

其中,本質性認同(Essential Identity)被認為是原生的,相信認同是先天給定的,通過共有的象徵符號、集體記憶、語言、文字、習俗、神話、歷史、地理等形成;本質性認同透過主觀的認知、理解,客觀的證實、灌輸,從文化認同發展出政治認同,形成了意識型態、公民文化、政治宗教等。

建構性認同(Constructed Identity)則是被創造的,主張認同是後天形成,由知識份子和政治菁英等培育,隨著利益與環境的變遷,持續進行重新詮釋;建構性認同不像本質性認同,強調較單一的象徵符號等,其採取較多元的途徑,尤其是公民文化、制度認同的建構,亦即從政治認同動員出文化認同。但從另一角度而言,本質性認同的特徵,經過社會建構的過程後,可以產生一定程度的認同效果,因此一切認同似乎皆可被視為建構性認同。

台灣與中國大陸的本質性認同擁有優勢,因為大部分的台灣民眾是移居自中國大陸的後代,有著類似的血統、文化、語言文字、風俗習慣等,縱使歷經荷據、明鄭、日據時期,乃至於1949年後的兩岸分離,雙方仍因同文同種,存在相當程度的本質性認同。

但如前所述,台灣1990年代興起的民主化與本土化,逐漸發展出內部的公民意識與制度正當性,加上受限於外部的國際空間制約,使得強調民主與本土的政治認同屢屢在選舉中被動員。

這種動員是辯證式的建構,亦即透由民主選舉,建構本土意識的凝聚力;本土意識的訴求,深化民主制度的正當性。在兩者相互作用的推波助瀾下,對於台灣的“建構性認同”深化,而對於大陸的“本質性認同”則被異化,甚至出現“反認同”的現象。

兩岸若要建構與深化認同,共同命運(Common Fate)必須加以建構。共同命運是指每個人的生存、健康、幸福,取決於整個群體的情況;②其可能是好事,例如共同獲得利益;也可能是壞事,比如遭受共同威脅。

換言之,當兩岸擁有共同奮鬥目標,尤其是面臨共同威脅而攜手解決問題時,彼此就能營造更多休戚與共的生活經驗,凝聚兩岸認同的堅實基礎。其中,“兩岸統合”的開創性主張,正是建構共同命運、凝聚兩岸認同的可行途徑。③

事實上,兩岸自2008年起進入官方與民間的積極交流互動後,多層次治理(Multi-level Governance)制度便逐漸建構出來。在國家的(National)治理層次,兩岸經由不是國與國關係的定位,迄今已簽署19項協議並執行;次國家的(Sub-national)治理層次方面,顯現在兩岸的省市、縣市、鄉鎮等地方政府之間的互訪與備忘錄簽署等;跨國家的(Trans-national)治理層次,則是兩岸的學術、科技、經貿、文化、社會、宗教、體育等非政府部門之間的交流與合作協議簽署等。

但國家、次國家、跨國家的治理,對於兩岸相互認同的提升畢竟有限,因此需有超國家的(Supra-national)治理層次出現,共同面對問題、解決問題,跳開純粹以台灣或中國大陸單方面本位主義的利益思考模式,則兩岸才有機會真正建構與深化認同。

“兩岸統合”的機制希望建構包括了經濟、貨幣、文化、身份、安全、國際共同參與等範疇的共同治理,透由高於台灣與中國大陸的共同體與政策運作,營造相互認同的生活經驗與共同命運。這些可從兩岸目前面臨的全球經濟不景氣風險、東海與南海爭議與衝突等問題著手,進而走向兩岸在國際共同參與、軍事止戈立信、和平協議簽署的政治安排,深化本質性認同與建構性認同,則兩岸關係將可“共同締造”人民幸福未來。

①Michael A. Hogg and Dominic Abrams, Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes (New York: Routledge, 2006), pp. 2-25.

②Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 349-353.

③詳細精彩論述請參閱張亞中,“論兩岸統合路徑”,統合方略(台北:生智文化事業,2010年),頁79-100;張亞中,“兩岸共築中國夢:從強化聯繫到建立結構”,中國評論,187期,2013年7月,頁37-42。

(全文刊載於《中國評論》月刊2014年5月號,總第197期) |