|

| 2008年美國總統大選日益臨近。而回顧過去幾任美國總統的變更,我們可以得到美國對華政策變遷的一些線索,而通過這些線索我們可以發現新任美國總統對華政策可能受到影響的部分。 |

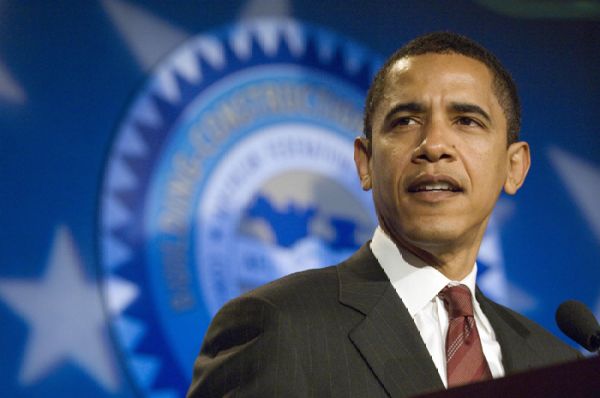

中評社香港10月27日電/美中關係委員會前主席、約翰.霍布金斯大學高級國際問題研究院(SAIS)副院長兼中國問題研究主任、奧巴馬團隊亞洲政策顧問大衛.M.蘭普頓日前為中國美國商會旗下雜志《China Brief》2008年第10期撰文,原題為“中國與美國總統的遺產”(China and the Legacy of US Presidents)。文章指出,總統要做出的唯一最重要的決定即是否要設置一個高級別的官員,就對華政策代表總統的聲音並總領美國的對華政策。

2008年美國總統大選日益臨近。而回顧過去幾任美國總統的變更,我們可以得到美國對華政策變遷的一些線索,而通過這些線索我們可以發現新任美國總統對華政策可能受到影響的部分。自從尼克松總統在1969年出任美國總統以後,美國總統的對華政策共有6次轉變。這些政策轉變和歷史為我們提供了最好的材料——通過分析,我們可以知道能從下一任美國總統的對華政策中期待什麼。

同國會一起工作

國會在美國對華政策中起到重要作用,特別是當總統想要改變他的對華政策時。美國總統拒絕國會提案的權力很大,但當總統改變政策時,他們需要同國會合作。舉卡特總統的例子,他不得不同意《與台灣關係法》來推動他想通中國關係的“正常化”。在安全領域,總統相對於國會山有很大但不絕對的獨立性;但當提到貿易議題時,總統的這一權力就變小很多。如果2008年美國大選選出的新總統所在的黨同時是兩院的多數黨,那麼在對華政策上做較大改變的可能性更高,盡管這也不是必然的對華政策的大改變。

總統候選人不是總統

在最近的7任總統中,尼克松、卡特、里根、克林頓和小布什在其競選期間都呼籲要在對華政策的這一形式或那一形式上做重要改變。值得一提的是,他們中有5位都曾呼籲在對華政策上做重大改變,而其中的3位在當選以後就放棄了競選時的宣傳(里根、克林頓和小布什),反之,他們的對華政策較大程度上同前任的對華政策保持了一致性。而最初宣傳和事實政策上不同的理由往往是戰略需要、有限資源、中國外交和經濟利益。與之相反的是,尼克松、福特和老布什競選期間的對華政策同前任總統對華政策保持了一致性。

簡單講,總統候選人容易在美國對華政策上有改變的傾向,但在就職後他們都會發現,他們前任在對華政策上的平衡,相比他們之前的想法是明智的,或者說是務實的。

預測總統對華政策有效性

有三個方面可以預測總統的對華政策是否成功。如果這三點中的任何一點有所缺失,總統的議事日程就會改變。

1.個人承諾

前面已經提到了在最近的7任總統中,有5位總統曾表示當選後將在對華政策上做重要改變。但其中的3位不久後就遵從了實用主義的界限。而即使是那3位也經歷了同中國關係的艱難時期,並遭到了他們的政府系統內部的重大抵抗。

里根擔任美國總統時曾認為,台灣地區接受了卡特政府“不完整的交易”,他決心要改變這一情況,此後一年里,里根政府經歷了同中國的艱難時期。最後,時任的國務卿黑格被撤換,里根政府於1982年在北京同中國簽署第三個《聯合公報》。克林頓在他的第一任期內強調了中國的人權問題,在當選總統的第一年里,他將中國人權問題和最惠國待遇相聯系,但最終他還是放棄了這一做法。

歷史經驗表明,當新總統致力於改變舊政策、開辟新途徑時,他總要面對許多現實問題。“9.11”事件以前,小布什總統相比克林頓總統更將中國看作是戰略競爭對手。但“9.11”事件以後,小布什總統意識到美國認識到了她的敵人,而這並不是中國。 |