中評社╱題:清代浙江與台灣的政治文化互動與影響 作者:陳玲(舟山),浙江海洋大學圖書館副研究館員、浙江海洋大學港台僑研究所副研究員

【摘要】大陸與台灣的交往,從史料記載看,始於三國時期;從考古角度看,可追溯到舊石器時代。本文從赴台的浙籍官員和文人的角度切入,著眼於鄭氏歸順清廷後(1683-1895)的浙台交往。浙江對台灣給予了巨大的幫助,浙籍人士對台灣的發展尤其是台灣進入近代化有著一定貢獻,浙籍官員不僅參與了台灣的治理,推動了台灣社會的穩定向前,而且促進了兩地文化風俗、習慣語言、技術經驗等多方面的融合交流。台灣得到了包括浙江在內的祖國大陸的關懷和愛護,台灣人民受到了祖國大陸人民的關照和支持,清統治者真實負起過開發和治理台灣的責任。

浙江與台灣的關係源遠流長,早在三國時期的公元230年,孫權派將軍衛溫等人從浙江台州的章安港出發遠航台灣(古稱夷州),這是史料中大陸官員到達台灣的最早記錄。隋朝時,隋煬帝幾次令人經浙江舟山群島海域征伐流求(今台灣或琉球一帶)。〔1〕作為系列研究的一個部分,本文著眼於1683-1895年即清廷收復台灣至被日本侵占的212年中的浙台交往,重點關注浙江對台灣的支援。

首先,大量浙籍官員赴台開發和治理,為台灣經濟社會發展做出貢獻;其次,浙籍文官和寓台文人在台留下大量詩文、府志等,繁榮了台灣文學,濃郁了文化氛圍。不少史料如《清史紀事本末》、《清續文獻通考》、《東華錄》記載了台灣和浙江在政治管理和軍事海防上的交流協作;《台灣府志》、《重修台灣府志》、《清史稿》列傳記錄了浙台交往翔實豐富的細節;《台灣文化概論》、《台灣文學史》提供了浙江人在台灣的思想文化活動的史實。浙台交往展現了政府重視對台灣的治理,台灣始終受到祖國大陸的關懷與愛護。

一、清廷對台治理與浙台兩地官員交流

派遣官員,穩定社會秩序,對台灣進行積極的開發和治理,是清廷收復台灣後的首要措施。清廷重視台灣,從派駐的浙籍官員出身中一覽無餘,幾乎都是監生、貢生、舉人或進士;清廷重視台灣,因此台灣的最高軍事指揮官為台灣鎮總兵,與浙江定海鎮總兵、廣東南澳鎮總兵一樣位列全國“最要缺”總兵行列。

當時的台灣相較於浙江,條件艱困很多,因此朝廷對派駐台灣的官員實施獎勵升遷制度,以鼓勵更多的官員赴任。康熙三十年(1691)頒令“台灣各官自道員以下,教職以上,俱照廣西南寧等府之例,將品級相當現任官員內揀選調補,三年俸滿即升,如無品級相當堪調之員,仍歸部選,著為令”。〔2〕雍正七年(1729)又規定台灣各級官員任滿2年半即內調,政績優著者准加級,稱職者准加一級,以示鼓勵。乾隆八年,奉旨增加(薪)養廉。〔3〕

1683-1895年間,浙江籍人士擔任過台灣巡台御史、道員、知府、知縣等主印文官的共132人次。〔4〕其中康熙年間3人次,雍正年間6人次、乾隆年間45人次,嘉慶年間9人次,道光、咸豐、同治年間22人次,光緒元年至建省前22人次,建省後25人次。〔5〕主印文官之外,還有同知、通判、縣丞、典史等負責輔佐主印文官的佐貳文官。這些浙籍官員來自浙江省20多個縣區。康熙年間台灣的行政區劃為一府三縣,即台灣府、台灣縣、鳳山縣和諸羅縣,後來演變為一府四縣二廳、一府四縣三廳、二府八縣四廳、三府一直隸州十一縣三廳。行政區劃的改變影響著官員的編制情況。

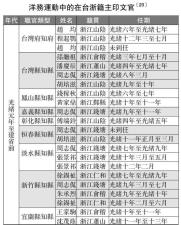

另一份資料顯示:1683-1895年間,清代赴台文職官員1700人、武職2000人以上,其中浙江籍文職官員247人、武職80人,共327人,其中各方志收有傳記者(包括流寓)40人。〔6〕在80位浙籍赴台武職官員中,超過四分之三的集中於康熙乾隆年間,247位浙籍赴台文職官員中的一半左右集中於康熙乾隆年間。但這份資料上的文職官員缺失了部分主印文官。

浙江人去台灣任職,台灣人則來浙江任職,浙台官員的交流是浙台交流的重要組成部分。比如台灣嘉義人王得祿,自1808年任福建提督,1820年任浙江提督;1868年宜蘭進士楊士芳官派浙江知縣;1871年鳳山縣進士張維垣任浙江遂昌知縣……這種地方官迴避本籍制度,對各省市人民之間的溝通、交流交往有重大意義,也是促進不同族群團結友愛、相互融合的一種有效方式。

(一)堅守原則愛民如子的浙籍官員

浙籍官員在任期內,為台灣或制定規章,或整頓吏治,或著力教化,或引導生產,是帶領台灣社會進步的重要力量。

俞兆岳(1672-1738),浙江海寧人,康熙五十三年任台灣縣知縣。他嚴格要求自己,上任初期就給自己立下三規矩,讓民衆見證了他的決心和信仰。“甫下車,立三誓於城隍廟。三誓者,勿貪財,勿畏勢,勿徇人情也。實心實證,始終不渝。每巡行村落,問民疾苦,如家人父子。”〔7〕

方邦基(?-1750),浙江仁和人,雍正十三年任鳳山縣知縣。他體恤民情,貼心為民做主,“請減重賦,免浮糧,民番感之。有貧不能娶者,妻母欲令其女改適,訟於縣,為擇吉捐資,相其夫,往迎之。遂得完娶。”他堅定維護社會安定,保衛民衆利益,“有習水積匪,常入海竊斷商船椗索,痛懲之。獲慣匪,下獄禁錮,民得安枕”。他嚴於律己,“收放糧餉,分毫不染”。〔8〕

錢琦(1709-1790),浙江仁和人。乾隆十六年(1751)調任巡台御史。處理過台灣島內原住民間的矛盾。當時對當地居民稱呼有兩種:住在山中的叫“生番”或“野番”;住在平地的叫“熟番”或“土番”。按照舊例,生番殺人,“地有官處分,比熟番加重”。彰化生番殺內凹莊兵民二十九人,錢琦根據實情上奏,而當時的總督上奏的情況和錢琦所述不同,清廷責其復奏。有人權勸錢琦將奏章修改一下,錢琦執意按照實情上奏。錢琦在面對與自己施政觀念不同的台灣風俗時,堅持了自己的原則。此外,錢氏的詩作“蜚聲藝苑,傳播東瀛”〔9〕,其中《泛海歌》最為著名,全詩八十八句,也是康乾時期浙人描寫台灣最長的詩作之一。

程起鶚,浙江山陰人,光緒十二年任台灣知府。任知府期間,社會動蕩,官民嫌隙易生,程起鶚擒治罪惡者,赦免疑者,同時部分百姓認為官員丈量田地不公,於是程允許百姓比照嘉義的沙田,分三等改正,於是人心始安。光緒十六年大暴雨,民衆受災嚴重,他就給百姓免除租稅,其他比如撥租田、充實書院膏火、抽洋樂捐、助育嬰堂經費等,見諸多善政,百姓都歌頌之。〔10〕過世時,百姓們紛紛要求巡撫建祠祭祀他。

張湄,浙江錢塘人,巡台御史。在台二年餘政績卓著,民生方面平抑米價嚴查冒籍,教育方面改革考試設立考棚,頗重文教。此外,他著有吟咏風物之作《瀛壖百咏》和《台灣雜感》等詩,真實記錄了台灣風物之異和當時風俗。

(二)為穩定社會秩序、保護民衆福祉而犧牲的浙籍官員

清代統治台灣的212年間,台灣社會發生過多起民變事件,其中四次民變事件波及範圍廣,破壞性強,後果嚴重。同時,大陸的漢人大量移居台灣,1735-1782年間,漢族移居台灣幾乎以每年一萬人的速率在增加,尤其是移民台灣的政策在1788年全面放開後,1811年在台的漢人迅速增加到194萬人。龐大的移民群體給台灣社會增加很大的管理壓力,并衍生諸多社會事端。〔11〕

1787年林爽文率衆發生民變。在這起事件中,多位浙籍官員犧牲。孫景燧,浙江海鹽人,乾隆四十九年任台灣知府。“素有政聲,為民頌祝。11月,彰化林爽文帶領民變,台彭道勇委景燧領兵來彰剿捕。賊素聞景燧得民心,擁景燧至演武廳,不即加害,尊禮求降。景燧怒罵唾之。斥以大義,聲色俱厲,賊知義不可屈,殺之。”〔12〕除了孫景燧的戰而不屈、寧死不降,在這起民變事件中遇難的還有:楊紹裘,浙江余姚人,海防同知;俞峻,浙江臨安人,彰化知縣;馮啓宗,浙江山陰人,鹿仔港巡檢兼彰化縣典史;王隽,浙江仁和人,任北路理番同知;陳聖傳,浙江山陰人,羅漢門縣丞……〔13〕這起民變事件範圍波及非常廣,閩浙總督常青也帶領手下參與了圍剿。

除了民變事件,浙籍官員在維護台灣社會穩定與安全上的其他事件也不少。如史謙,浙江山陰人,因公殉職;如秋曰覲,浙江山陰人,與賊作戰遇害……浙籍官員用信仰和生命,保障著台灣社會的安定,也保衛著人民的幸福生活。

(三)非浙籍但與浙江有淵源的武將

早期在收復台灣的戰鬥中,湧現過一批曾在浙江任職的官員,他們與浙江有深厚淵源,將浙江經驗帶入了收復台灣、治理台灣中。

李之芳(1622—1694),山東人,曾任浙江金華府推官,康熙年間,以兵部侍郎的身份總督浙江軍務。在浙江平叛後目睹了因戰亂而導致的民不聊生,先後四次上書請求減免浙江賦稅。1682年,升任了兵部尚書後的他積極向康熙皇帝提供了攻打台灣的建議。1683年5月,李之芳命施琅攻台灣,并成功收復。

藍理(1648—1719),福建漳浦人,主要功業在浙江平定叛亂、收復台灣等。康熙二十二年(1683),施琅任福建水師提督征伐台灣,藍理為前鋒。這場戰爭打得相當慘烈。康熙皇帝賞識其英勇,命藍理為浙江督軍,并譽他為“平台首功”。現今在浙江定海的西大街,他任定海總兵時的“藍府”是一處知名的人文景點。

藍廷珍(1663-1730),如果說藍理身上展現的對台交往是以“收台”為主,那麼其侄孫藍廷珍這代人除了“收台”更有“治台”。他任過浙江定海營把總,戰功卓著。康熙六十年(1721),朱一貴民變爆發,藍廷珍上書自薦,與福建水師提督施世驃出師台灣。七日內即收復台灣府治,半月內平定全台。〔14〕此後,藍廷珍留守台灣,接替施世驃署理提督職務。1722年,擔任台灣總兵官。他對台灣百姓施以教化,鼓勵開墾,推行保甲、團練制,使清廷對台之策大為改觀,為台灣的開發建設及發展做出了重大貢獻。〔15〕

二、浙籍文官和寓台文人促進了台灣的文化藝術發展

清代初期,台灣社會文風不盛,武風頗盛。但到了晚清,則是文風頗盛,武風落後。主要體現在三方面。

(一)通過科舉考試的人日漸增多。清廷在台灣推行的科舉考試制度中,給予了台灣青年更多秀才名額、舉人和進士的保障名額,給予更多上進的機會,也是激勵台灣百姓心向朝廷并把社會推向文明的有效舉措。到1895年,全台約有2500名秀才和120名左右的舉人。

(二)不少文職官員著書修志。浙籍文官留下作品的不少,如巡台御史范咸,浙江仁和人,1745年任職,與人合纂《重修台灣府志》等;如余文儀,浙江諸暨人,乾隆二十九年任台灣道員,博學能詩,續修《台灣府志》26卷,著有《嘉樹堂集》。

浙籍官員的作品展現了同屬一家的親近感。以范咸版本的《重修台灣府志》為例,其序言中就有台灣“俗易風移,駸駸乎有中土之習;大化涵濡,於是為深且厚矣……政理既已浹和,爰取舊志而重修之,勒成若干卷,屬序於余”〔16〕。

|