| 春晚 如何滿足中國民衆多元要求 | |

http://www.CRNTT.com 2009-01-28 12:38:03 |

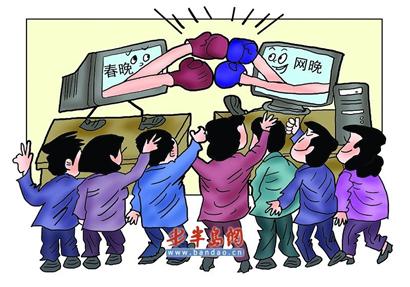

“山寨春晚”,無疑是2009年初最引人注目的文化現象。“山寨春晚”的出現,使得“山寨”這個2008年的網絡熱詞發生了語義學上的變化,社會各界對它的評說也衆說紛紜,但不可否認的是,“山寨春晚”如雨後春笋般出現,無疑讓春晚文化變得更加豐富多彩。 (1月27日新華網) 一盤魚翅燕窩大菜吃膩了,吃煩了,人就往往要吃點小白菜,小油菜,甚至連綠色的樹葉子也成了好東西,“山寨春晚”就是要對央視春晚來一次素菜對葷菜的大比拼。然而,無論管正版春晚還是“山寨春晚”,菜卻很可能還是那盤菜。因為“山寨春晚”走的也還是那些老路子,“山寨王菲”、“山寨張學友”、“山寨趙本山”,翻來複去還是那些“貨”。反複叨叨“公雞中的戰鬥機”,“為什麼呢?”這不還是一樣膩味嗎? 人們對“山寨春晚”抱有極大的希望,并且升格為“無疑讓春晚文化變得更加豐富多彩”,然而,這種期待實在可能是對春節民間文化繁榮的反其道。“春晚”是雞肋,不是人民群衆的“心靈雞湯”。守歲成了守春晚,朱軍也說春晚成了中國人必不可少的餃子鞭炮之外的新民俗,但要知道,春晚不過是幾個小時的一台文藝節目。年夜看,初一還看,初二還看,翻來複去的看,趙本山的小品因為笑料連連而可以連看數遍。然而,看完了呢?看膩了呢?我們還看什麼?“山寨春晚”充其量只是春晚的粗制濫造的複制,甚至可能是對春晚的惡搞,指望這種“山寨文化”繁榮文化生活,這不是南轅北轍嗎? 年年歲歲花相似,歲歲年年看春晚,今年看了趙本山,再盼明年本山趙,中國的春晚文化,就是這樣一潭死水,死水一潭嗎?姜昆相聲中說:“五年沒上春晚了”,人家這是在抱怨委屈。其實姜昆的相聲上春晚是有人給他面子,他不上春晚,才是大多數觀衆的期盼,因為他已經“薑郎”才盡。 因此說,探尋春晚、“山寨春晚”之外的第三第四第五六條道路才是當務之急,才是振興春節民族文化的康莊大道。何必非要盯著一個春晚過大年呢? 筆者認為,只辦春晚是一種最大的文化懶政,即便地方台複制的春晚也是文化懶政,因為大多數地方可以只打造這麼一台節目就算“繁榮文化”。盡管主持人的衣服越來越豪華,盡管現代化的聲光電技術越來越先進,可我們的年味卻越來越少了,這難道不是春節文化的悲哀? 讓農村、社區、街道文化繁榮起來,讓廉價的商場發的“廣告春聯”換成手寫春聯,讓窗花帖起來,讓獅子高蹺舞起來。不是一個城市一台戲,而是各個村莊、街道、居委會都動起來,讓“社區春晚”變成全民參與的節日文化活動,恐怕這才是回歸年味兒的要義。 |

相關新聞:

- 精氣神 春晚最需要拾起的靈魂 (2009-01-27 09:24:01)

- 幾經磨難 臺灣人太愛農曆春節了 (2009-01-27 09:10:25)

- 牛年春節,上海市民怎樣花錢 (2009-01-27 08:55:21)

- 從春節易名之爭反思傳統文化“內虛” (2009-01-26 11:14:39)

- 天人合一 春節的靈魂 (2009-01-25 09:35:35)

- 中國人的節日焦慮因何而來? (2009-01-24 10:42:07)