| 【 第1頁 第2頁 第3頁 】 | |

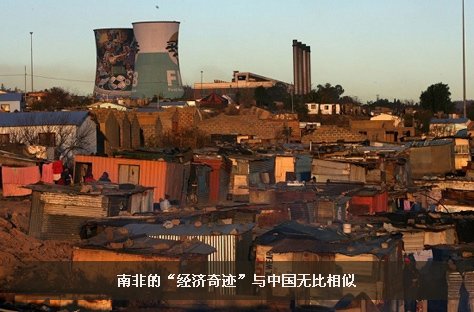

| 南非:“中國奇跡”的鼻祖 | |

http://www.CRNTT.com 2010-06-12 06:54:51 |

中國和南非:簡直如同“雙胞胎” 二元體制與二元結構 學者常常用這個術語來稱呼種族隔離時代南非對黑人與白人的不同待遇。而在中國,人們形容城裡人與農民不同待遇的流行說法是“二元結構”。有趣的是,在經濟起飛階段,南非的“白黑二元”與我國的“城鄉二元”的人口比例也相當近似,即都在1:4左右。南非經濟的特征之一,就是南非的白人比較需要國家的保護,因此他們的公營經濟占的比重比較大,1980年公營部門占全國固定資產的58%,占產值的26%,出口占50%以上。而在種族隔離時代,南非黑人占人口的3/4,個人收入只占1/4。白人和黑人的工資之比接近4:1。在這樣的情況下,南非的特征就是白人和黑人各自內部的階級分化都很不發達,南非的白人內部比較平等,黑人內部差別也不大,但是黑白之間的差別非常之大。在改革之前,中國也有很類似的現象,就是城裡差別不大,農村差別也不大,但是城鄉差別非常之大。 流動工人與農民工 南非經濟起飛的支柱製造業主要靠黑人勞工,當局要他們在城裡只打工不安家,把戶口留在“黑人家園”,因此給他們的官方稱謂是“流動工人”。而我國經濟起飛的支柱製造業主要靠“農民工”,之前,有北京大學某教授說這個稱呼不好聽,鄭重建議改稱“流動工人”。按照南非種族隔離理論家的說法:他們進入城區“只是暫時性的,而且是出於經濟原因。換言之,他們只是作為找工作的人。”我們的“農民工”不也正是如此嗎?他們不也有“候鳥”、“兩栖人”之稱嗎?把中國的“農民工”稱號換為南非的“流動工人”,真可謂是“英雄所見略同”。不僅如此,作為“二等公民”,他們還必須隨身攜帶特殊證件,以備隨時檢查,唯一的區別就是南非辦暫住證是不花錢的,中國辦暫住證是要花錢的。 有序的城市化與有序流動 南非曾經把一切“城市化弊病”如貧民窟、臟亂差、治安問題等等都歸咎於黑人進城,從而對黑人厲行管制,並且成為種族隔離時期的重要“國策”。當局經常以整頓市容、懲治“擅占”為名進行整治。而在中國,類似的概念叫做“有序流動”。南非把打工者住的簡陋棚屋叫做“違法擅占”,中國則叫做“違章建築”,為了社會穩定,中國對於農村人口進入城市,設立了許多阻礙。但和南非比,中國的“驅逐流動勞工”更有手段,也更有效率:南非一次驅逐幾萬人就“駭人聽聞”,深圳一次“梳理”就趕走了百萬人,南非還要驅逐數年才得手,深圳4個月就大功告成了。更關鍵的是,南非立法雖是惡法,畢竟很少朝令夕改。就像“通行證法”雖壞,持了通行證畢竟就不會抓你。但就像我們有了“三證”逢到“敏感時候”還是會被“收容”一樣,在“拆除違建”問題上當局也是隨心所欲,今天自己設立“安置區”,明天又說那是“違章建築”,橫竪都是他有理。 |

|

【 第1頁 第2頁 第3頁 】 |

相關新聞:

- 林建山:當心全球經濟惡浪再起 (2010-06-11 10:40:29)

- 南非:未完成的種族和解 (2010-06-11 09:29:53)

- 中國還是得當好“世界工廠” (2010-06-10 09:22:00)

- “人力資本優勢喪失論”貽誤經濟轉型 (2010-06-10 08:10:49)

- 歐洲債務危機難撼中國經濟 (2010-06-10 07:58:34)

- 秦輝:南非“經濟奇跡”的背後 (2010-06-09 10:18:43)

- 資本怪獸:淡馬錫控股 (2010-06-08 10:15:14)

- 全球500強不見中國民企蹤影 (2010-06-08 08:31:14)

- 警惕商業地產添亂 威脅美經濟復甦 (2010-06-06 07:35:32)