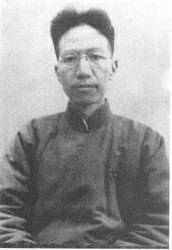

| 我所了解的陳寅恪先生 | |

http://www.CRNTT.com 2010-03-21 08:27:43 |

我認識、了解的陳寅恪先生,可以用這樣十二個字來概括:儒生思想、詩人氣質、史家學術。 先談儒生思想。我覺得陳先生的文化主流是儒家思想。聽說當初在昆明西南聯合大學有三位名教授,一位是馮友蘭先生,一位是湯用彤先生,一位是陳寅恪先生,當時就有儒、釋、道三種說法。馮先生是大胡子,人稱“馮老道”,代表道教;湯先生是研究佛學的,是代表釋教的;陳先生就是儒生,代表儒教,故時人用儒、釋、道三字來代表這三位教授。 怎麼理解這句話呢?我想還是用陳先生自己的話來說,他的思想是介於湘鄉南皮之間。湘鄉指曾國藩,曾國藩的思想主要是什麼呢?就是孔孟之道,是儒家的思想,也是中國傳統文化的主流。曾國藩在鎮壓太平天國時,曾作過《討粵匪檄》,檄文的主要內容就是講中國的名教,講孔孟之道,講弘揚儒教;說太平天國要破壞中國的名教,破壞中國的孔孟之道,要搞耶穌,搞西方的那一套東西。所以曾國藩的思想的核心及他一生的行為、言論的表現都可以說是典型的儒家。而陳先生說他的思想介於湘鄉南皮之間,可見他對曾國藩的敬仰。南皮指張之洞,張之洞主張“中學為體,西學為用”,張之洞也是陳先生欽佩之人。當然,介於湘鄉南皮之間的說法是比較早期的說法,是上世紀30年代的說法,到了60年代陳先生晚年是否依然如此呢?我覺得是沒有根本的改變的。關於此點,吳雨僧先生在他的日記中也曾經提到過,說寅恪的思想沒有改變,還是跟他開初想的一樣。 陳寅恪先生在審查馮友蘭教授哲學史的報告中,又說思想出入於“鹹豐同治之際”,為什麼陳先生不說“同治光緒之際”或“光(緒)宣(統)之際”,而說“鹹豐同治之際”呢?至今我對此也不能很好地解釋。我只有想,曾國藩是死在同治十一年(1872),是否陳先生所說的“鹹豐同治之際”是與“湘鄉南皮之間”相呼應,以推崇曾國藩呢?陳寅恪先生的思想,是以儒家文化占主導地位的,這一點,我還想通過一些日常生活小事來加以說明。他在給王觀堂的挽詩中已經講了關於儒家傳統文化。有一位當時清華國學研究院的學生講過這麼一件小事:王靜安先生遺體入殮時,清華一些老師與學生都去了,對王先生遺體三鞠躬以敬禮。不久,陳寅恪先生來了,他穿著袍子、馬褂,跪在地下叩頭,並是三叩頭,一些學生見陳先生行跪拜禮,也跟著行跪拜禮。實際情況我不大知道,我們至少可以知道陳先生在王靜安先生入殮時行的是跪拜禮,這個就是封建文化、封建傳統的很典型的一個表現。陳先生不行洋禮三鞠躬,而行傳統跪拜禮。 還有一個例子,我也是聽別人說的。說陳先生在國學研究院時,有一些陳先生的學生到上海陳先生家中去謁見散原老人,散原老人與這幫學生談話,散原老人坐著,這幫學生也坐著,而陳先生是站在旁邊的,並堅持到談話完畢。這說明什麼?這是過去時代很嚴格的舊式家庭的禮教,指導這種禮教行為的是什麼思想呢?當然是儒家思想,是孔孟之道。 還有一個例子。今年暑假,天氣太熱,我看新近出版的《鄭孝胥日記》。《鄭孝胥日記》共五本,兩千多頁,我用五十天的時間翻了一遍。鄭孝胥死於l938年,散原老人是“七七事變”後,拒絕服藥、進食,在憂憤之中過世的,表現了崇高的愛國主義精神,但當時做漢奸的鄭孝胥與散原老人是老朋友。鄭孝胥在東北與另一位叫陳曾壽的老朋友談到散原的去世,非常悲哀。他居然也悲哀!他不知道自己與散原實際上是完全對立的兩個立場。l937年下半年,鄭孝胥在日記中寫道:聽說散原去世了,在他身邊有一個兒子,就是在清華做教習(他不用教授)的那個兒子。他說,這個兒子既不給散原開吊,自己也不服喪,言外之意,似乎這個兒子是離經叛道的。1937年冬,鄭孝胥從東北跑到北京來,在某一天日記中,他寫道:到散原家吊唁,見到陳隆恪及陳登恪。鄭孝胥在東北聽到的謠言,說陳寅恪先生不為父親開吊、不穿喪服。我想是因為當時北平已經淪陷,陳先生才不願意開吊,但是鄭孝胥日記中說陳先生不服喪,是胡說八道。因為就是1937年11月份陳先生全家到南方途經天津時,我曾親見陳先生穿著布袍子,即傳統孝子的衣服,陳師母頭上還戴著白花。所以說,散原老人去世後,傳說陳寅恪先生不開吊是有可能,是因為陳先生不願在淪陷區開吊、辦喪事,但是說他不服喪,是鄭孝胥的傳聞之誤,也可能是他的偏見。從這個例子來看,陳先生遵守、維持傳統禮俗,也就是尊重傳統文化。 接著前面“湘鄉南皮之間”說,南皮的“中學為體,西學為用”,主要是講船堅炮利,指西方的聲光電化,而陳先生對西方之學的認識,比張之洞要高得多。關於此點,我們從陳先生留學時期與吳宓的談話(據《吳宓日記》)中看出,如陳先生對照中、西方哲學,認為西方哲學比東方哲學高明,更有思辨性,所以,陳先生對西方的文史之學有很深刻的認識。陳先生的“中學為體,西學為用”表現在什麼方面呢?當然,不表現在船堅炮利。陳先生的“中學為體,西學為用”,一方面表現在學術自由。陳先生送北大學生的詩,季羨林先生已引其一(“群趨東鄰受國史,神州士夫羞欲死”),其二是這樣說的,“天賦迂儒自聖狂,讀書不肯為人忙”,說天生我這麼一位狷介的儒生,我念書不是為別人,是為了我自己,我根據獨立之精神、自由之思想而研究。然後又對北大學生講,“平生所學寧堪贈”,我平生所學沒有什麼值得告訴你們的,最後一句,“獨此區區是秘方”,意思是只有這區區的一點是我的秘方。秘方是什麼呢?就是“讀書不肯為人忙”,就是強調讀書一定要獨立,獨立思考,並有獨立之思想,不為別人希望的某種實用主義左右而讀書。對學術自由,陳先生是一直堅持下來的,直到解放後寫《柳如是別傳》,我覺得這一點是陳先生受西方學術思想影響的一個方面。 還有一點,就是蔡鴻生教授《“頌紅妝”頌》中談到的“頌紅妝”。陳先生所謂的“頌紅妝”,在某種程度上體現了西方男女平等、民主自由之思想,當然,他的思想比西方民主自由還更深一步,對紅妝的理解,對紅妝的同情,對紅妝的歌頌,他的思想基礎,還是西方自由民主的思想。如果沒有西方民主自由的思想,完全是儒家的東西,如孔孟之道的“唯女子與小人難養也”,那就是另外一種想法。所以說,陳先生的思想是以儒家思想為主,“三綱”“六紀”是他信奉的東西,同時,也有“西學為用”,他的“西學為用”表現在學術自由,表現在“頌紅妝”等許多方面。這看來似乎很矛盾,實際上恐怕並不矛盾。因為人的思想是比較複雜的,特別是在轉變時期,有這方面的東西,也有那方面的東西,可以理解。 第二講陳先生的詩人氣質。氣質是什麼東西,比較複雜,包括性情、感情、思想等。陳先生詩人氣質是十分濃厚的。他作詩有各方面的因素與條件。首先是他的家世,散原老人是一位著名詩人,成就很突出。據說宣統年間(1909—1911),有一個叫陳衍的福建詩人立了一個“詩人榜”,榜上沒有第一名,實際上第二名就是第一名,這個第二名就是漢奸鄭孝胥,第三名就是散原老人。可見當時公認散原老人的詩是很好的。陳先生的父親是大詩人,陳先生的母親俞夫人,也有詩集傳世。他的舅舅俞明震,也是清朝末年民國初年有名的詩人。所以,陳先生的家世是一個詩人的家世,他從小受到作詩的訓練,受到了詩的熏陶,這是一個方面。另一個方面,我覺得陳先生的詩人氣質還表現為多愁善感。這是老話了,詩人都多愁善感,陳先生也是這樣的。善感,陳先生是一個有豐富感情的人,特別是《柳如是別傳》中表現出感情非常豐富、非常深厚,這是大家都知道的;多愁呢,李堅先生講陳先生詩中體現的悲觀主義,講得十分細致。陳先生確實有悲觀主義,這與他後半生的經歷有關:抗戰時期避難來到南方,已經流離顛沛;後來香港淪陷,又流離顛沛;然後回北京。這幾件事不能等量齊觀,但都使他產生一種流離顛沛的感覺,因而出現害怕戰爭、躲避戰爭的想法,加上陳先生晚年眼病,經過三十年逐漸加深並最終失明,複又腿部受傷,臥床不起,這切身的折磨使他感到悲觀,這也是完全可以理解的。 陳先生的詩人氣質,我想還可以舉這樣一個例子。我的老師洪煨蓮先生有一個口述自傳,有英文本,聽說香港也出了中文本。在自傳中,他講到,他在上世紀20年代“一戰”期間到哈佛去,夏天,在哈佛校園中看見一個中國學生口誦中國詩歌,來回朗誦。這位學生的襯衣整個都露在褲子外邊。大家都知道,從前西方穿衣服,襯衣後部因很長而應塞入褲子裡面,露在外面是一種不禮貌、非常可笑的行為。洪先生看到這人有些奇怪,就問別人此人是誰,別人告訴他,這是哈佛大學很有名的一個學生,叫陳寅恪。從此記錄可見陳先生是落拓不羈,有詩人氣質的。 由詩人氣質我聯想到陳先生很喜歡對聯。他常以對聯這一形式來開玩笑。清華大學國學研究院的學生聚會,他作了一副對聯,上聯是“南海聖人再傳弟子”,意思是康南海(康有為)是梁啟超的老師,而這幫學生為梁啟超的學生,所以這幫學生也就成為了南海聖人的再傳弟子,下聯是“大清天子同學門人”,意思是王國維先生是南書房行走,在某種意義上是宣統的師傅,你們呢,就是宣統的師傅的弟子,與大清天子是同學啦!可見,陳寅恪先生對聯語很感興趣,而且有一揮而就的才能。 大家都知道,陳先生出過中文題,一題目為“孫行者”,據說考試時,有學生對為“胡適之”,這個學生就是北大中文系教授周祖謨先生。我問過周祖謨先生,他說確實如此,不過後來與胡適先生見面時,不敢把這件事告訴他。除此事外,那一年研究生的中文考試卷中也有一個對聯:“墨西哥”,據說也沒有人對出來,這是聽北大西語系英語教授趙蘿蕤先生說的。趙先生那年從燕京大學畢業,考清華大學的研究生,這是在紀念吳宓先生的會上聽說的。由此想到,季羨林先生去韓國後回來說,韓國的人也很喜歡寫對聯,好像吃飯時以寫對聯來唱和,作為一種遊戲。對聯不僅僅是簡單的幾個字,還可以了解平仄。對聯要對得好很不容易。我們北京大學有一位現已過世的王瑤教授,為紀念他出了一本紀念文集。文集中有很多很好的文章,很感人的文章,是王先生的學生寫的。文章後附有一些對聯,但與感情豐富、文采飛揚的紀念文章,極不相稱。對聯甚不工整,甚至不像對聯,說明北京大學中文系在古典文學的訓練方面還有待改進。我覺得,研究中國古典文學的人,如果不能寫一點詩,不能夠寫幾句古文的話,恐怕不是很完美的,這正如研究京劇的人應會唱幾段一樣。 第三點我想談的就是陳先生的史家學術。陳先生的學術是很廣泛的,博大精深,但歸根到底是史家,即陳先生的研究重點在歷史。雖然陳先生精通多種語言,研究佛經,又受德國蘭克學派的影響,對中國古典文獻也非常熟悉。總而言之,他具備了各方面的條件來研究歷史。陳先生的歷史之學歸根到底得益於什麼?陳先生腦子非常靈敏、敏銳,別人看不到的東西他可以看到。怎樣分析陳先生研究歷史看得這樣透徹、分析得這樣精深呢?我覺得與辯證法有關係。就是說,陳先生的思想含有辯證因素,即對立統一思想、有矛盾有鬥爭的思想、事物之間普遍聯繫的思想。在許多混混沌沌之中,他能很快找出重點,能因小見大,而這些思想、方法與辯證法有關。比如說,他講唐朝的政治,把中央的政治與少數民族的情況聯繫起來,把看起來沒有關係的東西聯在一起,陳先生的論文很多屬於這一類。我們從中看不到的關係、因果和聯繫,陳先生卻能發現。又如,講陶淵明的《桃花源記》,陳先生從這篇文學作品聯想到魏晉時期堡塢的情況。還有,講唐朝制度的來源,陳先生能找出眾多來源中的重點,加以分析。再如,對曹魏宮中事無澗神事,陳先生認為無澗神就是阿鼻Avici,即閻王爺的地獄,並由無澗神考察到曹魏時期可能已有佛教在社會上層流傳。又如,陳先生考證武惠妃的卒年,究竟是在當年年底,還是在次年年初,與當時政治無甚關係。但陳先生的考證,是為了考證楊貴妃入宮,楊貴妃是什麼時候入宮的。而考證楊貴妃入宮的時間,是為了考證楊貴妃什麼時候嫁給壽王,是否合巹。而楊貴妃與壽王是否合巹(是否以處女之身入宮),與李唐皇室不講禮法、具有胡族之風的事實是相連的,這才是陳先生所要說明的問題。 我所講的陳先生的史家學術,都是在陳先生解放以前著作中所見到的。從《柳如是別傳》就更進一步看到陳先生寫書時的確非常投入,設身處地,把自己擱在錢謙益與柳如是當時的環境之中。對錢謙益、柳如是兩人該肯定的地方肯定,該否定的地方否定,富於理解與同情。這部書與陳先生過去的著作有很大的不同,裡面有很多地方表現了他自己的思想感情,如用偈語、律詩表達自己的思想感情,把自己與歷史人物渾然融為一體。這種做法,是陳先生史學發展到一個新階段的標誌。 (摘自《書生本色》,北京大學出版社出版) 相關鏈接: 周一良與陳寅恪 陳寅恪應該說是近現代中國的傑出史學家,當之無愧的“一代宗師”,對於周一良(1913 — 2001)在史學研究的影響是既巨大又深遠的,很難作出全面的評價。僅在周一良求學其間所產生的引導作用就足以表現出陳卓越的史學研究才能。如果硬要歸納,陳寅恪的治學態度、研究方向和研究方法在這個時候就已經開始成為周一生都在不斷追求的目標。周一良曾經回憶那段向陳先生學習的過程,從驚嘆到佩服,從廣泛收集陳的著作到“立志走陳先生的路”。對於陳重視對歷史興亡原因的深刻探究和其史學才能尤為推重。總起來說,吳懷祺總結的周一良史學研究方法中的文字音韵訓詁方法、多種材料互相參正法、語言比較法、文化心理特征的研究法、統計的方法、考訂源流等等的方法中,前四種都可以說是或多或少從陳那里學來的。陳對周產生影響的途徑主要是講課、著作、私下談話和情感交流、通信討論學術問題等。 周第一次聽陳寅恪的課是1935年秋天,在清華三院,陳講的課是“魏晉南北朝史”,第一次聽的是陳對羯族和石氏來源的考證,感到“聞所未聞”,“佩服的五體投地”。現在在蔣天樞撰《陳寅恪先生編年事輯》中還保存了1935年陳在清華講授“晉至唐史”的第一節課時學生卞僧慧的筆記記錄(以下簡稱卞記)。在萬繩楠整理的《陳寅恪魏晉南北朝史講演錄》中也保存了陳1947到1948年在清華講授“魏晉南北朝史”時講述“羯族”的授課內容(以下簡稱萬記)。我們可以從其中看到陳的治學內容和方法對周的震撼力。 從陳的著作方面來說,對周的影響還很不清楚,根據汪榮祖的統計,在清華從1926到1937年間,陳寫有50篇左右的文章,主要是佛教文史和中古文史等方面的研究論文,周講“在聽課同時我又搜求陳先生發表的論文來閱讀,有些篇讀後不甚了了”。不過我們可以知道,這寫文章在某中意義上成為周學習的範文,給周研究中古文史指出了一個新的方向。 私下談話和情感交流也是周向陳學習的一個途徑,1936年夏周第一次私下請教陳,但由於陳家和周家是世交,周又“富而好學”,給陳留下深刻印象,之後周開始給陳寫信來請教問題。周一良的祖父周學海去世時,陳寅恪的父親陳三立為其撰寫墓志,陳的大哥師曾和周叔弢為至交,在書籍、繪畫、印作等方面都有交流,陳的七弟方恪又是周叔弢青年時代的同學,陳的表弟俞大綱又是周的同學,所以這種幾代人交往的感情也增加了周和陳的親切感和歸屬感。可以有一證可以證明這一時期陳周之間的感情。1942年在周出國學習其間,陳寅恪在撰的《魏書司馬睿傳江東民族條釋證及推論》的文章開端充滿感情的寫到:“今則舉浸稽天,莫知所界。周君又遠適北美,書郵阻隔,商榷無從,搦管和墨不禁涕淚之泫然也”。今日讀來仍讓人感動不已。通過這樣一種情感的交流足以證明周陳之間已經確立了言傳身教式的師徒關系。 再者就是通信討論學術問題等等。這要先介紹一下背景。1936年秋,周為了學習陳的學問,毅然放棄燕京大學碩士,到陳指導的中央研究院歷史語言研究所工作。傅斯年當時在史語所具體負責,他是近代有名的史學家,他提出“史學就是史料學”,主張“上窮碧落下黃泉,動手動腳找東西” 。在他1928年發表的《史語所之旨趣》一文中所描述的一樣,要求直接研究史料,不斷擴展研究的史料,還有不斷擴展研究的工具。直接體現在史語所裡,他也主張顧炎武的治學方法,就是“直接史料訂文史”,在的管理上推行自由研究,也就是給研究者研究條件,充分發掘研究能力,直接在史料上下功夫。在這個其間,周一良分配到的任務是研究“魏晉南北朝史”,未指定題目或限期要求成果。周用這一年的時間“仔細點讀了八書二史,並採用笨辦法,遇人名即查本傳,遇地名就翻地理志,遇官名就檢百官志,同時對照《通鑒》的記載,參考清代錢大昕等人的考證”。在史語所其間還開始留心史料上出現的特殊詞語,有志於清儒郝懿行的《晉宋書故》未竟之業。結果就是“水到渠成”,寫了三篇文章《南朝境內的各種人及政府對待之政策》、《宇文周的種族》、《領民酋長與六州都督》。寫文章《南朝境內的各種人及政府對待之政策》時和陳寫信討論過溪族的問題,陳也經常給其回信,思想十分活躍,由於文革等的原因,這寫通信沒有保存下來,我們只能從文章來討論陳對周的影響和啓發。 1946年,哈佛畢業的周一良回國後,先後執教於北大清華等名校,主攻魏晉南北朝史,陳寅恪對他贊賞有加。然而幾年後,周一良全然放棄古代史,燒掉博士證書;他吟詩給幹校勞動的妻子“涼風颼屁股,冷氣入膀胱”,還寫文章批判恩師胡適和陳寅恪。這一突變讓很多人難以接受。朋友寫信罵他“無恥之尤”;其妻也備感內外受敵;陳寅恪則在文集再版時删掉回憶周一良的文字。周一良本人卻渾然不覺。知識分子改造進入高潮時,出身大家的他陷入深深的悔恨:“我決心改造自己,力求進步。”孩子不能上大學,他寬慰地認為不上大學才對。他拒絕與漢學家牟複禮聯名寄卡片,因為牟複禮曾是哈佛陸軍特別訓練班學員。他把“文革”看作是改造會,“對所受非人待遇甘之如飴”(兒子周啓博語)。參加“梁效”寫作組時,他以為是組織對自己改造成果的肯定,每每奮筆熬至深夜,欣喜於古文知識能“服務於革命路綫。”當“梁效”寫作組接受政治審查時,周還懵懂地說:“從未意識到批儒是指周總理,也從未聽到任何暗示。” 直到30年後,周一良才幡然悔悟。在“梁效”寫作組某成員的追悼會上,一句“五十年風雲變幻,老友畢竟是書生”的挽聯深深觸動周一良,使他重拾荒廢多年的古代史研究。可惜時光不再。中華書局曾經出版了一本他的《魏晉南北朝史文集》,被他戲稱為“我的前半生”,因為收的都是他解放以前的論文。他承認,解放以後他寫的文章“大多是奉命或應邀之作……不足以言研究也。”他把那段“紅與黑”的心路歷程記載下來,並把那張“無恥之尤”的信紙壓在玻璃板下。每每約見晚輩,不講學術,卻談人生。20世紀末,在一次陳寅恪的紀念會上,已經坐在輪椅上的周一良作了《向陳先生請罪》的發言:“我相信我這個迷途知返的弟子,將來一旦見陳先生於地下,陳先生一定不會再以破門之罰來待我,而是像從前一樣……就如同在清華新西院、紐約布魯克林26號碼頭輪船上,嶺南大學東南區1號樓上那樣的和諧而溫馨。” ▲梁效事件 那時的周一良,把“文革”煉獄看作是改造自己難得的機會,以至於到了“對所受非人待遇甘之如飴”(兒子周啓博語)的地步。在一張勞動歸來的合影中,周一良穿著鼓囊囊的棉衣,斜挎軍綠書包,白毛巾隨意扎在脖子上。這與他素來西裝革履,系著蘇格蘭格子圖案的圍巾的形象,大相徑庭。 及至參加“梁效”寫作組時,他還以為這是組織對自己改造成果的肯定。每每奮筆熬至深夜,然後騎著自行車悠然回家。他不無自得地說:“幾十年前古典文獻的訓練,今天居然服務於革命路綫,總算派上用場了。” 後來當“梁效”寫作組接受政治審查時,周一良還懵懂地說:“從未意識到批儒是指周總理,也從未聽到任何暗示。” 這位把改造當做人生目標的知識分子,直到30年後才幡然悔悟。在“梁效”寫作組某成員的追悼會上,一句“五十年風雲變幻,老友畢竟是書生”的挽聯深深觸動了周一良。他又重新拾起荒廢多年的古代史研究,世家私塾的古文教育又派上了用場。曾和他一同批判胡適的田慶餘,也是用胡適的研究方法做出了成績。 |

相關新聞:

- 林語堂對外言說中的“常識” (2010-03-13 12:05:03)

- 錢穆的精神資本 (2010-02-27 09:03:57)

- 讓孔子思想成為中華民族的精神紐帶 (2009-05-20 12:05:39)

- 俞曉群:歷史在“糟粕”處斷裂 (2009-05-20 12:03:57)

- 傅佩榮:提高能力降低欲望 人才能快樂 (2009-04-30 09:02:24)

- 傅佩榮:說孔子講人性本善不合本意 (2009-04-15 11:07:49)

- 錢文忠談《三字經》:接受再啟蒙 (2009-02-27 10:07:47)

- 中國人必讀的兩本書:論語、老子 (2009-01-22 07:58:51)