| 【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 】 | |

| “艋舺”載起台灣電影復興 | |

http://www.CRNTT.com 2010-03-17 09:24:03 |

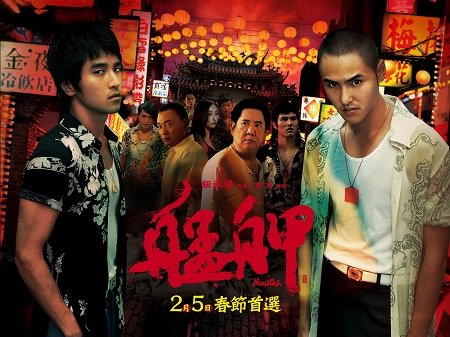

《海角七號》在台灣創下5.3億新台幣的票房奇跡,很多人開始重新抬眼打量死寂了很久的台灣電影。 “海角熱”退潮以後,恐怕大多數台灣島內業界人士都意識到:僅一部電影終究難以力挽狂瀾。台灣人振臂相挺的義氣只能造就神話,而不會是解決產業現實的靈丹。 然而2010年初,又一部台灣本土電影在票房市場上引爆。《艋舺》在台灣院線風頭正勁,票房已達2.8億新台幣,同時在緊密籌劃引入中國內地公映事宜。 這不由引發人們對台灣電影更為認真和深入的關注:一個小台風也許不會怎樣,但要是兩個小台風並在一起,便有可能變成超級台風。 《海角七號》之後的又一高票房本土影片《艋舺》是台灣電影業復甦的延續,還是另一個偶然?《艋舺》為什麼這麼猛? 不猛很多年 《海角七號》和《艋舺》之前,會對台灣電影津津樂道的大多是些純正小文藝青年或受過正統電影藝術教育的學院派。台灣電影的“文藝範兒”有目共睹,其中以侯孝賢和楊德昌為領袖級靈魂人物。 侯孝賢慣使長鏡頭,他的作品如《戀戀風塵》、《童年往事》等風格寫實,冷靜但不乏溫情地記錄了台灣的歷史和現實。楊德昌的《獨立年代》、《一一》、《牯嶺街少年殺人事件》等影片題材偏重對現代城市中社會和家庭的剖析,劇作往往規整而富於思辨。 這兩位的名字曾一度作為“台灣電影”的代名詞存在。侯孝賢自己也承認,在他們成名之後,台灣太多藝術學校的學生都認為拍藝術電影才算是做電影,不屑於迎合觀眾的風氣彌漫了很長一段時期。 |

|

【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 】 |

相關新聞:

- 《艋舺》:“史上最文藝”黑幫片 (2010-03-26 11:40:13)

- 解讀《海角七號》 (2009-02-15 09:29:57)

- 《海角七號》情人節“感動”登場 (2009-02-15 09:12:47)

- 由《海角七號》看台灣的戀日情結 (2009-01-13 08:35:24)