| 一個中國軍官的諾曼底親歷 | |

http://www.CRNTT.com 2014-06-10 11:49:56 |

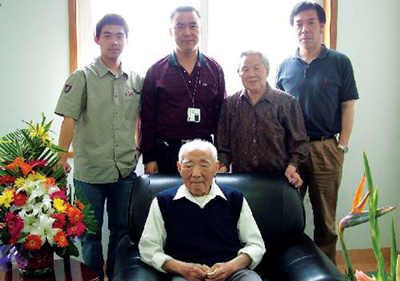

既然是考題,那就是有標準答案的。這道選擇題也不例外,標準答案是“B”,也就是“英美戰後抗蘇的需要”。 然而,根據維基百科的公開信息,國軍52軍在抗戰初期參加了台兒莊會戰、第一次長沙會戰,後駐雲南,抗戰勝利後赴屬於中國戰區受降範圍的越南北部,接受日軍投降,之後投入內戰。52軍從未遠赴歐洲,湖北歷史考題堪稱荒謬絕倫、荒誕不經。這樣的無稽之談,成了考題,還有標準答案,直接導致學生、家長的不滿。 那麼,是否有中國軍人參與了第二次世界大戰著名的諾曼底戰役呢? 在諾曼底戰役70周年之際,《親歷與見證:黃廷鑫口述記錄——一個經歷諾曼底戰役中國老兵的海軍生涯》一書問世。《新民周刊》記者在杭州師苑新村找到了該書的作者黃山鬆先生。黃山鬆是黃廷鑫的二兒子,任教於杭州師範大學人文學院歷史系。 有生之年獲得法國勛章 “儘管中國當年沒有參加盟軍的行動,但還是有幾十位中國軍官參加了諾曼底的登陸行動。”這是2006年,時任法國駐上海總領事薛翰的原話。 當年5月,黃山鬆在家裡接到杭州市外事辦打來的一個電話,說是法國政府得知中國還有一位曾參加過諾曼底登陸的老人。他們希望黃廷鑫老人及有關方面能提供核實材料。“當時,年近九旬的父親正在住院,我向他求證核實那段時間的經歷。”黃山鬆告訴《新民周刊》記者,“大約在6月,我又接到浙江省外事辦打來的電話。我被告知:法國方面已經證實了父親在1944年6月6日凌晨,參加了諾曼底戰役中的海上防潛和警戒任務,決定對父親授勛。” 差不多同時,黃家人收到了時任法蘭西共和國駐華大使高毅親筆簽署的信件,信中說:“黃先生,我榮幸地通知您,法蘭西共和國總統2006年5月11日發布命令,授予您法蘭西榮譽勛位騎士勛章。此榮譽勛位為法國最高榮譽,授予功勛卓著者。通過此次授勛,法蘭西共和國總統向您參加諾曼底登陸及土倫登陸的行動表示祝賀。”據記者了解,榮譽勛位騎士勛章設立於1801年,設立者為拿破侖。在法國所有勛章中,榮譽勛位騎士勛章級別最高。其起初只授予戰役中有突出戰績的人,後來逐漸擴展到在科技、藝術、文化等領域有突出貢獻的民間人士。目前也僅有約100名中國人獲得過這枚勛章。 黃山鬆告訴《新民周刊》:“法國方面在授勛之前,不僅請父親本人和中國有關方面提供核實材料,還在英、法等地進行查詢。” “我們得到了參加此次行動的中國軍人的名單,黃廷鑫的名字就在其中。”薛翰當時稱,“黃廷鑫還參加了1944年8月14日至15日的普羅旺斯登陸行動。他為把法國的領土從納粹統治中解放出來做出了貢獻。” 2006年7月5日上午,在浙江省外事辦大廳,時任法國駐上海總領事薛翰受法國駐華大使之托,代表法國政府向黃廷鑫頒發 “榮譽勛位騎士勛章”。他親手將勛章佩戴於坐在輪椅上的黃廷鑫胸前,並說:“這枚勛章同時表達了對所有參加過這場戰役中國人的感謝。……1944年,在法國最困難的時刻,中國與我們並肩站在一起,法國不會忘記。” 雖然因帕金森綜合征,黃廷鑫老人當時言語行動都比較困難,但他還是堅持發言:“60多年前,我有幸在歐洲戰場的反法西斯戰爭中與盟軍並肩戰鬥,當我看到人們一次又一次地紀念諾曼底戰役,我更為自己能夠親身經歷人類歷史上這樣偉大的事件而感到自豪。此時此刻,我想起了和我一起在歐洲戰場參戰的20多位同學,也想起了參加反法西斯戰爭的所有中國人,這一崇高的榮譽不僅屬於我,也屬於他們。” 黃廷鑫老人當時的身份是——浙江理工大學的離休教師,也是當時中國大陸唯一健在的諾曼底戰役親歷者。2009年11月11日,黃廷鑫老人因器官衰竭去世,享年92歲。 登上航母的艱辛過程 黃廷鑫在安慶高級中學畢業後,投考了青島海軍學校。當時的考試方式是——由學生到當地教育局報名,試卷由青島海校寄到安慶,考完後教育局再將之寄到青島海校批閱,再根據成績錄取。黃廷鑫接到錄取通知書時,已經是1937年“七七事變”以後。他先到南京報到,開始為期半年的軍訓。隨著1938年1月青島淪陷,青島海校的新生與電雷學校、軍需學校等五所軍校開始內遷。一段時間,黃廷鑫和同學們在四川萬縣獅子寨學習海軍知識。獅子寨有一瀑布,高約15米,瀑底是一大水潭,叫白龍潭。這是這些海軍學生游泳的地方。 “我們學海軍,除了課堂教學外,實習也是很重要的一個方面,但是由於抗戰爆發,海軍的艦艇已經所剩無幾,實習已經不可能了。因此,學校表示各班將在完成課堂的學習內容後,按時畢業。”黃廷鑫口述中,有這樣的記載。黃廷鑫於青島海校畢業後,在成都軍官學校學了一年炮兵,於1942年夏天正準備分配部隊時,獲悉軍事委員會招考赴英美留學人員,就趕赴重慶投考。考取之後,直到1943年初夏才接到錄取通知。與黃廷鑫同時錄取的共74人,其中50人赴美,24人赴英。這74人被編入中央訓練團第25期受訓。受訓期間,蔣介石常來講課,講課內容大多是一些孔孟之道、修身齊家治國平天下之類。 乘坐陳納德“飛虎隊”運輸機飛越喜馬拉雅後,黃廷鑫一行由加爾各答到孟買,好不容易才於1943年10月登上了英國商船。這是黃廷鑫於抗戰初期投考海校五年後,第一次看到真正的海洋。 為了防備德國潛艇,黃廷鑫上船後和所有登船者一樣,獲得救生袋一只。商船由軍艦護航,壓陣的是一艘航母,從航母起飛的四架飛機,不時掠過船隊上空。船隊經印度洋、亞丁灣、紅海,通過蘇伊士運河,經地中海前往英國。這是二戰以來,首個經過地中海前往英國的船隊。經過直布羅陀海峽之後,船隊於11月初抵達英國。在經過格林尼治皇家海軍學院、洽塘(Chatham)兵營等實訓後,1944年5月中旬,26歲的黃廷鑫與同學葛敦華被分配到皇家海軍“搜索者”號(H.M.S.Searcher)實習。 “搜索者”號為美制輕型航母。當時執行的多是護航任務,出海訓練也很頻繁。黃廷鑫生前曾向媒體透露:“我在艦上的主要任務是航海值更,負責觀測航母在海上的角度是否合適,在編隊中的位置是否正確。航母必須根據風向、水流來決定航行的狀態,從而保證飛機順利起降。航空母艦在航行的時候,一分鐘都不能耽誤,我們要時刻監視著飛機換班、在天空飛行是否有異常等情況。” 為諾曼底戰役警戒 初登航母,黃廷鑫總算搞明白了這個飛行甲板只有100米的家夥,是怎樣起降飛機的。“其一,航母是活動的,能以高速航行。飛機迎著風速起飛,在很短的距離內就可獲得升力。其二,航母的飛行甲板上,有一套設備,使飛機停止。在飛行甲板上,每隔七八米,就有一根鋼纜。鋼纜平時是放下的,飛機降落時,鋼纜由兩個支架升高到6-7英寸。飛機尾部的鈎子放下,拖在機尾下方。飛機飛向航母,在未達甲板時,就要關油門,讓機尾的鈎子在飛行甲板上拖過。”黃廷鑫口述中,如此記錄。 1944年5月底,“搜索者”號駛出蘇格蘭斯卡巴夫洛軍港,一天後到達位於北愛爾蘭的貝爾法斯特港。6月2日晚,“搜索者”號悄然離港。這一天,黃廷鑫唯一感覺到與往常不同之處是——原本航母都是白天離港,這次竟然是晚上。種種跡象顯示,盟軍反攻迫在眉睫。 但是,直到諾曼底登陸勝利完成以後,黃廷鑫才明白,“搜索者”號此次出航,正是戰役的一個組成部分。有媒體曾經報道說,“1944年6月5日晚上不是黃廷鑫值更,他便在航母上休息。一切都顯得十分平靜,沒有任何將要到來一場惡戰的預兆。當時,航母的所在地離諾曼底海峽六七十海裡(約150公里)。 ” 6月6日早上7時,黃廷鑫在艦上的餐廳裡用餐時,突然聽到英國的BBS電台廣播發布新聞:“我們的飛機已經在諾曼底實施空降。”黃廷鑫說他們在聽到這個消息後都十分高興,但大家很快又冷靜了下來,心裡都直打鼓。“我們對此事十分謹慎,不知道我們的空降部隊在諾曼底是否能站得住腳。因為,在此之前,英國在海上已經吃了不少苦頭。” 黃廷鑫吃完早餐後,就來到駕駛台值更。“我看見飛機都是一排一排地出發,對敵方進行地毯式的轟炸,每天都是頭一天晚上去轟炸,早上4點鐘左右回來,天空中的飛機都是黑壓壓的一片一掠而過,就像天空中的飛鳥,至少有一千多架飛機。這樣的情況持續了兩三天。” 這就是諾曼底登陸,盟軍共出動1萬多架次飛機、3000艘軍艦。在英倫三島以及所有的港口,到處都是軍隊,還有許多運輸的船艦——運輸油料、物資和器材的船艦。黃廷鑫後來還聽說,在那之前,潛水員已經破壞了海峽中的障礙物。所做的這一切,都是在為登陸做準備。 諾曼底登陸後,黃廷鑫緊接著就隨“搜索者”號參加了盟軍在法國南部土倫港附近的登陸作戰,時間是1944年的10月。土倫登陸勝利後,“搜索者”號開到馬耳他稍作補充,就又出發到埃及的亞歷山大港,執行盟軍進軍希臘的任務。“搜索者”號的任務是空投希臘王族成員,讓他們回國重建政府。1944年底,“搜索者”號回到英國,黃廷鑫也結束了在航空母艦上的實習經歷。接下來的一年中,黃廷鑫和他的同學們全都在學習正式的海軍課程。 近一年的學習結束後,黃廷鑫又被派到英國太平洋艦隊參加對日作戰。他還沒趕到艦隊司令部所在地,日本就宣布投降了。1948年,黃廷鑫回到中國。作為曾在英國航母上參加過諾曼底行動的中國軍官,黃廷鑫卻未能在有生之年看到中國的航母出海。 早在1928年,海軍將領陳紹寬就曾經呈文給國民政府,要求擴充海軍。在呈文中,他首次提出要花2000萬元建造一艘航空母艦。抗戰時期,陳紹寬於1943年11月代表海軍部再次提出海軍建設的規劃,稱未來中國沿海共需20艘航母。1945年8月,在抗戰即將勝利之際,陳紹寬拉上軍政部部長陳誠等人,結合當時的海軍艦艇情況,制定了《海軍分防計劃》。該計劃對幾年前的規劃作了修訂,將擁有航母的數量從20艘減為 12艘,目的是讓更多的人接受這一方案。回過頭來再看陳紹寬的航母夢,夢之切切,還真不是畫餅充饑、無稽之談。畢竟,黃廷鑫、葛敦華們,成為了第一批登上航母參與作戰的中國軍官。而他們的航母夢,隨著“遼寧”號的入役,也將更進一步接近真實。 題:一個中國軍官的諾曼底親歷 作者:姜浩峰 2014-06-09 09:06:39 來源: 新民周刊(上海) |

相關新聞:

- 諾曼底登陸70周年:今天怎麼看? (2014-06-07 09:43:23)

- 看德國中學如何上二戰歷史課 (2014-05-27 14:29:46)

- 二戰勝利成果與和平秩序不容侵害 (2014-05-23 08:12:00)

- 世界大戰的心理邏輯 (2014-04-10 12:17:40)

- 將日軍侵華與二戰捆綁未必是好事 (2014-02-15 11:18:52)

- 歷史審視:日本為何不服氣東京審判 (2013-09-14 10:23:33)

- 日本大館市堅持61年祭奠二戰死難中國人 (2013-08-15 13:54:10)

- 菲律賓對日索賠為何比中國成功 (2013-03-24 10:18:18)

- 紀念二戰勝利與失敗背後的傷痛 (2010-05-10 08:53:18)