|

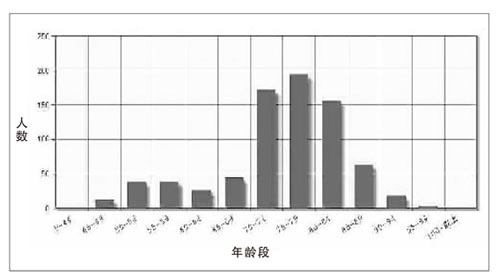

| 中國工程院院士年齡分布圖 |

蛇年春節尚未結束,李俠就讓自己陷入了一場爭論之中。這一切,都是一篇博文惹的禍。

文章只有800來字,其中最引人注目的,是兩張反映中國科學院(以下簡稱“中科院”)和中國工程院(以下簡稱“工程院”)院士年齡分布的柱狀圖。圖中表示70~79歲院士人數的柱子,像山峰般高高聳起。而在李俠看來,70歲正是人思維活躍與否的臨界點。

“無需多說,中國科學界的精英已經出現了嚴重的老齡化趨勢。”這位上海交通大學的科學史教授在文章中簡明扼要地總結。

短短幾百字的論述並沒有得到所有人的認同。既有人“溫柔”地分析“院士老齡化背後的三大隱情”,也有人直接指出“‘中國科學精英老齡化太嚴重’只是一個偽問題”。

“其實,科學界的人並非不知道這些事兒,只是不說而已,我就是一個拉響引信的人。”對於這場由博文引發的激辯,李俠如此解釋。

八九十歲院士,其實已經遠遠告別了科研的前線

李俠介紹,自己文章中引用的數據,都是從中科院和工程院的公開資料中搜集整合而來。根據這份統計,在中科院全部709名院士中,70歲以上的有527人。而中國工程院764名院士中,這個數字更是達到604人。

李俠同時看到,與中國院士老齡化現象相對應的,是隨著時代發展,科學家發表學術著作的年齡逐漸提前,年輕化趨勢明顯加強。

他發現,16世紀科學家發表重要學術著作的平均年齡是50.1歲,而20世紀上半葉已降到34.9歲。並且,他推測21世紀和22世紀科學家發表著作的平均年齡應為32.73歲和30.06歲。

對比兩組數據,李俠有些沉不住氣了。

“元老院模式必須改革!科學不是懷舊的城堡,科學是一項需要未來也創造未來的事業!”他在文章中“大聲疾呼”。

顯然,李俠並非第一個注意到”院士老齡化”現象的人。在2007年的國土資源部院士遴選會上,一位領導在會上說,該部所有的20名院士中,70歲以下的只有兩人。2008年有媒體報道,在植物學領域從事傳統學科研究的院士,最年輕的也已經72歲。

最早因“年齡問題”向院士制度發難的,也並非李俠。最早發出的聲音,正是來自被李俠稱為“元老院”的院士群體。

據媒體報道,在2005年一次“圓桌會議”上,76歲的中科院院士周光召向院士制度發難,稱很多院士都七八十歲了,“當上院士後沒有什麼新的成績”,“即使有點成果,也可能是學生幫著做出來的”。

軍事醫學科學院前院長秦伯益則把七十多歲的自己比作一個“銹跡斑斑的古舊花瓶”。他還記得在一次有幾位院士參加的會議中,有人當面指出這些老先生都面臨一個嚴峻的問題:“是工作需要你們,還是你們需要工作?”

“人在38~45歲之間是思維最活躍的時期。過了這個峰值年齡之後,他需要做的首要工作是延緩自己知識的衰退。”這位曾經研究科技政策的教授解釋,“八九十歲的院士,其實已經遠遠告別了科研的前線。”

而讓李俠更為擔心的,是那些實際上已經告別科研前線的老科學家,仍然掌握著相當的話語權。

“他們決定了什麼學科應該發展,哪些方向應該重點扶持。實際上這就成了未來科技政策制定的重要理論基礎。”這意味著,即使在七八十歲的年齡,也容不得這些科學家犯錯。而事實卻是“人老了以後都有保守的傾向,到時候就靠經驗了,接受新事物的能力就減弱了”。

因此,當看到1400多名院士中,大部分已經“不在工作服務區內,而在養老的區域之內”時,李俠忍不住寫下這篇博文。

美國院士沒有那麼多附帶的東西,而我們附帶的東西太多,又拿不掉

李俠沒想到的是,文章剛發表不久,就遭到了猛烈的“炮火攻擊”。而批評者最主要的論據之一,是國外的院士同樣存在“老齡化”現象。

科學史專家王揚宗告訴記者,世界 上多數國家的老齡院士都是很多的。在美國國家科學院,一個在某種程度上類似於中科院的團體,年老是其成員一直以來給人的印象之一。而且,許多年來,“美國科學院新當選院士的年齡一直呈上升態勢”。

在現代院士制度的發源地,法蘭西科學院的院士堅持“老的不去新人進不來”的原則,因此曾有“老人院”的綽號。

“院士是一個榮譽團體,門檻比較高。因此,有一定年齡,在科學界工作了一段時間的人才能得到。”王揚宗解釋說。

工程院前副院長沈國舫也在一次接受採訪時提到,“一個人成長為工程院院士,至少要經過20~25年的磨練”。所以,“大部分都是50多歲才能進入考慮的範圍”。

“這種質疑比較中肯,”李俠想了想說,“但問題在於,美國院士沒有那麼多附帶的東西,而我們附帶的東西太多,又拿不掉。”

根據《中國科學院院士章程》和《中國工程院院士章程》,院士為終身榮譽稱號,享有對科技重大問題決策的建議權,對院士候選人的推薦權,以及選舉權和被選舉權。

只是在現實中,院士的權力要遠遠大於這些。山東的一位院士曾向媒體記者透露,他當選後,不僅單位有補貼,而且所在市和省都有補貼,加起來“年薪”超過100萬元。

而更嚴重的或許是高齡院士對學術資源的掌控,和對新人成長造成的潛在影響。中國科學技術大學的徐飛教授在研究時發現,“知識老化導致的老人對新人的認可障礙”,是年輕人獲得學術認可時可能遇到的障礙之一。

“別看李俠現在這樣嚷嚷,老了同樣會壓制年輕人。”在接受採訪時徐飛調侃,“這是人性決定的,估計你我也不例外。”

這種對年輕人的壓制,再加上院士所擁有的強大話語權,甚至使一些80歲以上的資深院士成了“學霸”。在一次電視節目的現場,中國氣象科學研究院的任振球研究員和中科院院士何祚庥當場辯論。任振球大聲指責有些資深院士“壓制自主創新”。在中國的至少40項重大自主創新項目中,“有20項受到壓制”,而這些受壓制項目“已經基本成型,經濟回報非常大”。

“一個已經不知道科學前沿是什麼的人,卻要做科學的主帥,或者一方諸侯,這種情況怎麼能夠令人滿意?”當談到這些問題時,這位一直關心中國科技為何難以創新的教授感慨,“老齡化是一個表層問題,其彰顯的是科學體制的深層問題。”

要不改,再等幾年,我就老了

即使是把老齡化作為一個表層問題來談,在長期關注院士現象的中國人民大學教授顧海兵看來,也是不恰當的。在他看來,重要的不是“院士老不老”,而是“年輕人能不能進得來”。而中國院士制度的兩個特點注定了年輕人很難進來。這兩個特點,都寫在院士章程的第一句話裡:“中國科學院院士,是國家設立的科學技術方面的最高學術稱號。”

“首先是行政權力的介入,行政權力一旦介入,就必然老化。”顧海兵分析說。幾年前,他曾經對中科院和工程院的各一個學部進行調查,發現院士的平均行政級別相當於副廳級。而在一些地方,院士甚至可以享受副部級待遇。在他看來,這樣的位高權重,太年輕的人是注定無法獲得的。

顧海兵介紹,中國並非唯一一個由行政權力介入院士制度的國家,俄羅斯的院士制度與中國有很大的相似性。俄羅斯也同樣存在嚴重的會員老化現象,“科學院院士的平均年齡已經超過了70歲,通訊院士的平均年齡也接近65 歲”。

第二個讓顧海兵看不過去的,是“最高”這兩個字。為了證明自己是“最高”,大家把成為中科院或工程院院士看成畢生追求。“在擠的過程中,年輕人肯定沒有優勢。”

因此,顧海兵始終提倡將院士制度改成類似大部分發達國家的學會會員制度。他認為,作為這個民間的、非營利的、科學家榮譽性自治組織的成員,英美等國的所謂“院士”都應該是“會員”,對應英文單詞“member”或“fellow”。在這種制度下,科學學會“不是最高,而是最高之一”,其“會員”也不享有任何特權,甚至還需要向學會交納一定的會費。

相比於顧海兵的“激進”,這次討論的發起者李俠倒顯得溫和。在他看來,改變院士老齡化現象的法寶,叫做“倒逼機制”。

他寄希望的這種機制,最大的力量在基層的教師或科研人員,由他們來發起努力,讓位居頂端的老年人“坐不住”。因為“在科技界大家靠能力說話,沒有真才實學你是呆不住的。”而當來自下層的力量足夠大的時候,一個健康的“新陳代謝”機制就將形成。

對於這種“倒逼機制”的可行性,李俠在接受採訪時總是表現出足夠的樂觀。只是有時候在跟朋友開玩笑時,這個四十多歲的中年人才會表現出一絲擔心:“要不改,再等幾年,我就老了。”(時間:2月27日 來源:中國青年報) |