|

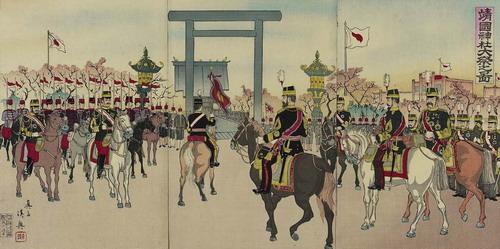

| 甲午戰爭後日本靖國神社大祭(1895年圖) |

核心提示:是“君子動口不動手”,還是“該出手時就出手”,這成為兩國知識分子乃至兩國國家特性的分野。中日兩個民族在甲午戰爭中的首次對決,不僅是軍事PK,也是立憲制度與專制制度的PK,更是兩國知識分子之間的PK。“崇文”與“尚武”的分歧,造成中日兩國知識分子在向西方學習過程中的巨大差異。

在中國的大多數知識分子看來,中國的落後,無非是在“船堅炮利”等物質文明方面,而政治制度實在是太優越了。中國的執政者和知識分子們,并不認為自己也需要“變臉”。號稱同文同種的中日兩國知識分子,就這樣開始了悄悄地分道揚鑣。

憤怒

1863年5月10日,日本馬關海峽。

美國輪船“彭布羅克號”(Pembroke)因退潮而下錨,等候夜潮到來。天色漸暗,兩艘帆船悄悄駛近美國船,突然開炮。這是長州藩的軍艦庚申丸、癸亥丸,奉命進攻“夷船”,打響了“攘夷”的第一炮,掀開了日本式“義和團”運動的序幕。此時,距離日本在美國武力下被迫開國正好十年整。

十年來,這場被動的“改革開放”,造成日本國內政治經濟的極大混亂,以批判幕府開國政策為主的“攘夷派”,結合以孝明天皇為首的朝廷,對幕府發起挑戰,“尊王攘夷”(日本式的“扶清滅洋”)運動風起雲涌。攘夷派“挾天子以令諸侯”,逐漸占據上風,迫使幕府宣布攘夷,攘夷派占主流的長州藩便成為這場運動的急先鋒。

“彭布羅克號”猝不及防,只好砍斷錨鏈倉皇而逃。隨後幾天,法國軍艦“建昌號”(Kien-Chang)、荷蘭軍艦“梅杜薩號”(Medusa)也先後受到炮擊。西方突然發現,自己面對著一個憤怒的日本。

馬關炮響後兩天,5月12日的深夜,五名年輕人受長州藩藩主密令,在橫濱躲過了幕府官吏的檢查,悄悄登上了怡和洋行的商船基魯雪基號,轉道上海前往歐洲秘密留學并考察。

大上海的繁華令這些第一次出國的日本青年大驚失色,動搖了他們的攘夷觀念。他們看著如此衆多的“洋船”,感慨到:“這些船如果一旦都闖進日本來,究竟日本該怎麽做才好呢?攘夷嗎?那不可能!”

這群年輕人中,就有後來著名的伊藤博文和井上馨。

|