|

| 來源:新華社 |

中評社香港6月23日電/26歲的小夥子蘭金祥背著幾個月大的兒子,兩條紅布帶交叉打在胸前。他的身後,是用樹枝、竹片拼成的茅草房,木條上掛滿被煙火熏黑的毛絮,所謂的“門”就是一塊由竹篾編成的“板”……

這是記者近日在國家級貧困縣貴州荔波採訪時見到的一幕。時至今日,我國西部山區依然存在類似的貧困景象,與之印證的是一組沉重的數字:當中國躍居世界第二大經濟體、東部發達省份“富可敵國”的同時,我國每天收入約1美元的貧困人群超過7000萬。

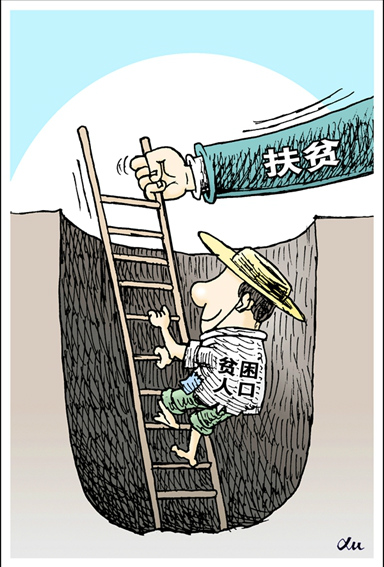

改革開放以來,我國政府主導的大規模開發式扶貧戰略成效顯著,走出一條廣受世界贊譽的“中國式扶貧”道路,從1978年到2014年,累計減貧逾7億人。隨著2020年全面建成小康社會的節點不斷迫近,“中國式扶貧”又面臨著一場嚴峻的歷史大考。

從當前貧困形勢看,“多、廣、深”的貧困現狀依然不容樂觀。

貧困人口數量多。2014年全國農村貧困人口為7017萬人,其中河南、湖南、廣西、四川、貴州、雲南6個省份的貧困人口都超過500萬人。

貧困區域分布廣。全國不僅有14個連片特困地區,除京津滬3個直轄市外,其餘28個省級行政區都存在相當數量的生活在貧困線以下的群眾。

貧困程度依然深。全國還有20多萬人用不上電,數千萬農村家庭喝不上“乾淨水”,全國還有7.7萬個建檔立卡的貧困村不通客運班車,83.5萬個自然村中,不通瀝青(水泥)路的自然村數33萬個,占39.6%。貧困人口中因疾病導致貧困的比重超過40%,需要搬遷的貧困人口近1000萬。

與此同時,隨著經濟發展的“減貧效應”逐年遞減,與過去相比,同樣的投入、同樣的方法難以取得應有的“產出”。專家認為,“中國式扶貧”有必要在以往成功經驗的基礎上,進一步改革創新,走出一條適應新形勢的扶貧之路。

——從粗放“漫灌”到精細“滴灌”。國務院扶貧辦主任劉永富說,貧困人口致貧原因各不相同,有的讀不起書,有的看不起病,有的住危房,有的沒有勞動能力,有的缺乏啟動資金,不能“眉毛胡子一把抓”,而要“一把鑰匙開一把鎖”,精准扶貧、精准脫貧。

——從各部門“單打獨鬥”到“握拳出擊”。“每年各行各業的扶貧資金不少,但我們以往條條管理的方式,使得錢到了地方比較分散。就像燒水,總是在五六十度。”中國國際扶貧中心副主任黃承偉坦言,“要想燒開,必須加火,把全部資源集中起來。”

——從政府“一己之力”到全社會“共同面對”。從去年開始,我國將每年的10月17日設為“扶貧日”。國務院扶貧辦副主任鄭文凱介紹,“1017”諧音為“邀您一起”,意在最廣泛地動員全社會力量投入扶貧濟困工作。

——從“可有可無”到“硬性考核”。“以前地方上政績考核多以GDP論英雄,扶貧工作幹得好沒獎勵,幹得不好也沒有處罰。”中國人民大學反貧困問題研究中心主任汪三貴說,隨著各地改革貧困縣考核機制,提高貧困人口生活水平和減少貧困人口數量成為考核“硬指標”,扶貧開發將從“可有可無”轉為“主要工作”。

專家同時認為,對貧困問題的艱巨性、長期性和複雜性要有更深刻的認識。

“全面建成小康社會,並不是所有人都達到同樣的發展階段,東部地區的小康標準和西部地區的肯定不一樣。”汪三貴表示,“比較現實的目標是,到2020年,目前7000多萬貧困人口的生活水平都達到貧困線以上,實現不愁吃、不愁穿,保障義務教育、基本醫療和住房。”

(來源:新華網) |