| 【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 】 | |

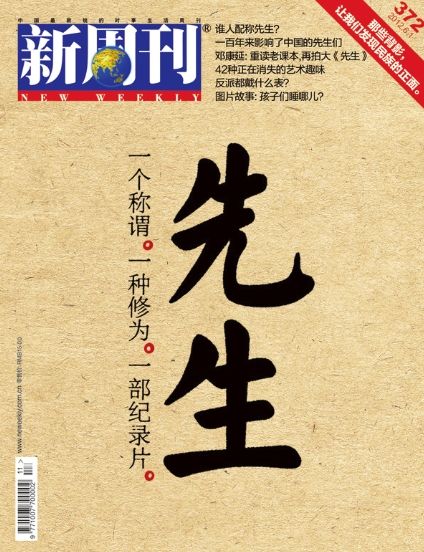

| 先生:一個稱謂一種修為 | |

http://www.CRNTT.com 2012-06-15 13:33:09 |

廣東新周刊日前刊載文章《“先生:一個稱謂一種修為”》: 一個稱謂。一種修為。一部紀錄片。 先生 ‘古者稱師曰先生。’ 但在世人的評判標準里, 並非所有的教師, 都配稱‘先生’。 師,要傳道、授業、解惑,‘道之所存,師之所存也’,為師者必須‘智如泉源,行可以為表儀’。否則,教師就淪為了販賣知識的嘴上飯碗。 對民國老課本做了新閱讀的鄧康延,又在拍攝紀錄片《先生》。他選的第一批先生是蔡元培、胡適、馬相伯、張伯苓、梅貽琦、竺可楨、晏陽初、陶行知、梁漱溟、陳寅恪。他還有很多先生想拍、要拍。他說:‘那些背影,讓我們發現民族的正面。’ 一百年來,國民意志之接力及薪火相傳,有賴先生。先生們為國傳承與擔當,以弱身禦亂世,對學生滿腔熱血,提供學問坐標系和人格營養,示範風骨與風度,為後輩的成長贏得時間、空間和方向感。 以前,讀書郎‘只怕先生罵我懶呀,沒有學問,無顔見爹娘’。現在,我們擔心教師滿中華、學者遍天下,而先生闕如。 十年樹木,百年樹人。國家要進步,先生多多益善。 一百年來影響了中國的先生們 先生們為國傳承與擔當,像庇護小雞的老母雞一樣,以弱身禦強世,對學生教之導之幫之扶之惜之愛之,提供學問坐標系和人格營養,示範風骨與風度,為後輩的成長贏得時間、空間和方向感。 文/何樹青 十年樹木,百年樹人。今日中國之崛起,若言是全體國民之力,則此力之肇始,非在近年,乃在百年以前。百年以來國民救亡圖存意志不竭不息,方有百年中國歷艱難困苦終於巍然屹立。而國民意志之接力及薪火相傳,有賴先生。 先生,不唯指教人知識讓人考試不掛科的人,更指言傳身教以處世立身之道的人。生於亂世,顛沛流離於戰火年代,先生們不求苟全性命、不求聞達,為國傳承與擔當,像庇護小雞的老母雞一樣,以弱身禦強世,對學生教之導之幫之扶之惜之愛之,提供學問坐標系和人格營養,示範風骨與風度,為後輩的成長贏得時間、空間和方向感。 先生,也許是小學教員,也許是大學教授,也許是躲在課本背後的無名英雄。先生,也許是學術大家,也許沒有什麼大學問,也許小節有虧,但大節不亂。先生,縱你已成人,他已過世,他仍對你有影響,你仍尊其為先生。 “雲山蒼蒼,江水泱泱,先生之風,山高水長” (範仲淹語)。百年看先生,徒見其背影;國家要進步,先生多多益善。 20世紀的先生來了:譚嗣同以死喚醒後起者,康有為創造性地設計了“大同”社會里中國人完整的教育體系,梁啟超為“興民權”而“開民智”,嚴複譯的“物競天擇,適者生存”振聾發聵。 19世紀行將結束時,科舉考試未廢,私塾、官學、國子監、書院俱在。彼時,中國還有上百所教會學校,還有著重外國語、軍事和技術實業的30餘所洋務學堂。“中學為體,西學為用”作為洋務教育的指導思想,也指導著1872年容閎率第一批留美幼童出國的教育內容。1872年8月11日起分四年四批赴美的共120名幼童,沒有完成15年的學習計劃,就在1881年因政府的守舊而被撤回國(實際回國94人),其中包括鐵路工程師詹天佑、北洋大學校長蔡紹基、清華學校校長唐國安。另有三屆共87名留歐學生,從1879年起陸續完成軍事與製造學業歸國,其中包括嚴複。 |

|

【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 】 |

相關新聞:

- 民國老課本為何受歡迎 (2011-10-25 14:26:49)