| 【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 】 | |

| 何偉和他的“中國三部曲” | |

http://www.CRNTT.com 2012-09-02 09:14:30 |

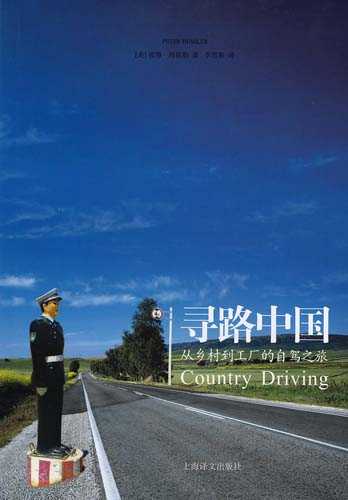

認字癖這件事,恐怕任何一種語言的初學者都一樣。1996年,27歲的美國人彼得.海斯勒(Peter Hessler,中文名何偉)初來中國,在當時還隸屬四川的涪陵師專“支教”。每天早上,他跑步經過各種刷滿漢字的牆壁時,都試圖讀出那些方形文字背後的神秘寓意,卻只能認出寥寥幾個簡單漢字,比如“人”“文”之類。 當時他對中國的認識,大概相當於他的漢語水平:模糊粗陋,卻又充滿了求知的欲望。 經過持之以恒又極其無趣的漢語學習,在某個平淡無奇的早晨,跑步回來的何偉突然發現他能夠認全牆上的字了。他反覆地讀著那些漢字,覺得人生此刻充滿了意義感。那牆上寫的是:“教育育人,環境育人”;“建設精神文明,更新生育觀念”。 這像一個充滿反諷的隱喻:經過艱辛的漢語學習,在一個如此充滿意義感的瞬間,何偉和一堆幾乎毫無意義的中文狹路相逢。 這是何偉“中國三部曲”的第一部《江城》(River Town,2001)中的情節。十年之後,“中國三部曲”的最後一部《尋路中國》(Country Driving,2010)的簡體中文版推出,並迅速走紅。這個美國人對中國的描寫把中國讀者給震了。那些像牆上的標語般空洞而日常的事件,在何偉的筆下呈現出斑駁的景觀,一個流離時空中的變遷中國。 偶然闖入了一個時代 威廉.傑斐遜.弗斯特是個四川農民,1975年出生於涪陵雙龍公社第十大隊第三生產隊。他本來應該叫張建軍或者劉勝利之類的名字,自從考上涪陵師專英語系,開始修何偉的英語課之後,他為自己取了這麼一個不厭其煩的名字,以彰其志。那是他第一次深度接觸異國的思想、文化和人,何偉也是。他們互相嚇了一跳。 何偉當時的身份是美國和平隊的志願者,他之所以來到涪陵,這個半個世紀都沒有外國人居留的內地小城,似乎是一種偶然。在他之後十餘年和中國話題的糾葛中,這種偶然卻給予他一種先天的禀賦,讓他習慣去觀察邊緣地區和主流之外的人群。在第二部《甲骨文》(Oracle Bones,2006)中,他的視角一度拓展至中國邊疆,並溢出當下歷史時空之外。 就像一個若即若離的人類學家,何偉大部分時間是一個觀察者,有雙置身事外的冷眼。有時又被捲入當地的生活,比如學校里那些熱情和酒量都讓他坐臥不安的官僚。他見證和記錄了筆下人物的變化,卻未必懂得他偶然闖入的這個時代——90年代之後的中國——給這些人帶來的內心變遷。他的學生威廉就是這麼個例子。 |

|

【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 】 |

相關新聞:

- 中國學生何必著急赴美留學? (2012-08-31 12:56:44)

- 戀愛是詩情,婚姻是修行 (2012-08-26 10:01:48)

- 制度才是真伯樂 (2012-08-24 12:01:11)

- 我如何開始書寫美國 (2012-08-19 07:54:11)

- 樂黛雲:中國文化要面向世界 (2012-08-10 11:59:57)

- 美國三成富人看淡給子孫留遺產 (2012-07-31 13:15:48)

- 美國槍擊案頻發為何仍不禁槍 (2012-07-23 10:19:48)

- 張大千:最富的窮人 (2012-07-19 14:50:09)

- 赫欽斯與芝加哥大學名著教育 (2012-07-03 09:14:58)

- 高雄之夜 (2012-06-28 13:58:45)