| 【 第1頁 第2頁 第3頁 】 | |

| 日本“無核戰敗論”的起源 | |

http://www.CRNTT.com 2013-10-06 12:06:41 |

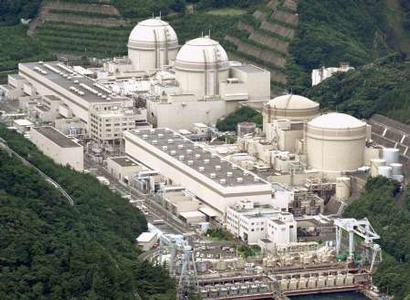

雖然日本曾經煞有介事地在國內找礦,但即使在引進核電技術之初,1957年12月的 《研製發電用核反應堆長期計劃》中已經闡明:“從現實狀況來看,核燃料資源不得不主要依存 於國外。”更滑稽的是,受到保密和避免軍事轉用的限制,基於1955年簽署的《日美原子能研究 協定》,日本接受美國提供的濃縮鈾,造成了在核燃料、乏燃料處理和最終廢棄物處置等方面“二重、三重的對外依賴”,業內專家很感憂慮。因此,日本發展核電的邏輯根本不在於貌似合理的“非核資源貧乏說”,而是另有內幕。20世紀90年代以來,隨著“原子能預算”最初推手中曾根康弘的回憶錄出版和美國中央情報局有關日本“核能之父”正力鬆太郎的秘密文件曝光,真相終於開始呈現了。 日本政治精英階層對核能的渴望源於第二次世界大戰末期被美國原子彈轟炸而投降的經歷。 戰爭期間,日本了解歐洲的核分裂研究進展,軍方從1940年曾委托專業學者進行調査、研究。雖然幻想“一個火柴盒的份量足以毀滅一個城市”的超級炸彈,但原子彈研製需要強大的科技、工業能力,學者多認為來不及投人實戰,因此無果而終。豈料,美國在對日作戰後期向廣島和長崎投下原子彈,瞬間整城摧毀的威力及其造成 的人間地獄般死傷慘狀令日本最髙決策層的戰 爭意志崩潰:裕仁天皇認識到不能繼續“這場無望取勝的戰爭”;首相鈴木貫太郎獲悉被原子彈 轟炸後更“毛骨悚然”,認為“除結束戰爭之外已無路可走”。 然而,慘敗投降之後的日本統治階層並不掩飾國家精神的健在。 |

|

【 第1頁 第2頁 第3頁 】 |

相關新聞:

- 李長聲:反日與哈日阻礙中國人真正了解日本 (2013-09-26 11:31:12)

- 東京奧運的經濟狂歡與政治警示 (2013-09-17 14:50:58)

- 購島鬧劇一周年,日本醒悟了嗎? (2013-09-14 08:21:42)

- 揭秘日本長壽企業的長壽密碼 (2013-09-07 09:58:57)

- 陳有容:日本的重新軍事化 (2013-08-28 12:13:54)

- 薛理泰:東京正在為軍國主義招魂 (2013-08-23 09:40:24)

- 安倍政府錯誤的歷史理解必將激化東亞對抗 (2013-08-22 09:52:54)

- 日本的軍國主義又抬頭了? (2013-08-21 10:37:32)

- 日本複活“出雲”號爭議 (2013-08-19 08:34:18)

- “出雲”號“複活”打了美國的臉 (2013-08-08 10:45:01)