|

| 從“鄉愁”到“愁鄉”,與全面深化改革的時代背景相呼應,成為中國轉型期、陣痛期的注腳。 |

中評社香港3月4日電/一篇《博士返鄉手記》引發了關於中國農村發展的探討。這些年類似的討論太多了,眼前這篇同其他文章比起來算不上上品,還有觀點上的硬傷。但把它作為再次探討大陸城鄉問題的破題還是頗為合適的。

美國《僑報》2月27日載文《中國城鄉困局必須正視》,文章說,首先得把文章中有失偏頗的判斷除去。作者抱怨高度發展背景下人們少了人情味同時又抱怨農村老家人的市儈、虛偽。但是人口流動帶來的全新社會結構正在重塑人們的人際關係,作者口中的“原子化”實際上體現為對個人人格、隱私、尊嚴的普遍尊重,這恰是孕育新型“人情味”的基礎。曾經遠離父母和大家族赴他鄉奮鬥的人恐怕都清楚傳統的人情味從來都和攀比、嫉妒等陰暗心理狀態共生。若聯想文革,人們更會清楚這種傳統人際關係模式的可鄙甚至恐怖。

所以,這些毫無疑問是一種進步,陷入對所謂傳統溫情的懷念,那是一葉障目,作者所謂“寧可不改革開放”便是典型表現。

但換個角度想,作者得出這種判斷卻又可以理解,因為傳統社會結構、生活狀態被打破後,新的、舒適的、有尊嚴的生活方式卻遲遲沒有建立起來。

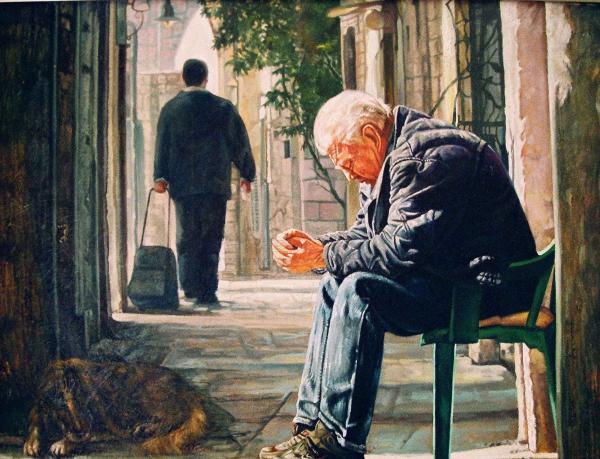

作者痛心地講述農村空巢老人在家裡去世卻無人知曉,但熟悉當下中國的人們都清楚,子女們不是不想把老人接到身邊照顧,只不過他們仍在城裡為房子打拼,即便拼下了房子和有保障的生活也缺少照顧老人的基礎設施,而制度上的障礙更讓老人們離不開老家,比如基於戶籍的醫療報銷很難異地解決。

子女們可以不離開老家麼?不可能,城市或大城市有更好的發展機會,在高度門閥化的地方及農村,連這點機會都沒有。大城市也並非不是門閥化的,眼下汹湧的反腐大潮已經揭露出太多事實證明了這一點。但是發達的市場及資源集聚卻至少可以在這一現實下賦予普通年輕人以發展機會。這也恰恰說明為什麼子女們不回老家發展,哪怕那樣可以更多的照顧老人。 |