|

| (表2) |

2、兩個論述的差異之處

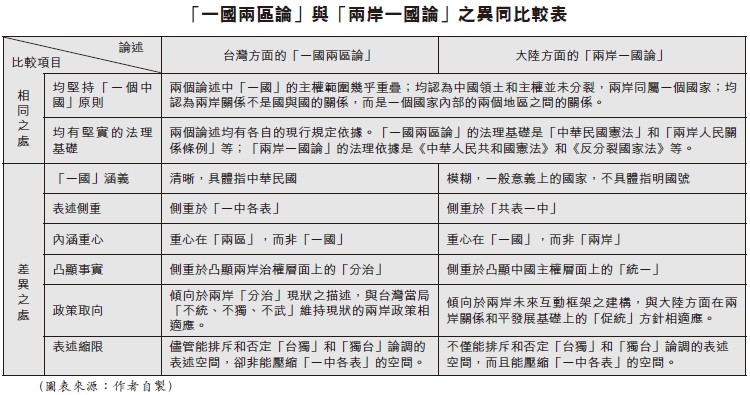

那麼,“一國兩區”與“兩岸一國”有何區別呢?概括起來,主要有:(1)“一國”的涵義不同。“一國兩區論”中“一國”的涵義是具體的、明確的,是指“中華民國”;而“兩岸一國論”中“一國”則是模糊的,並非特指中華人民共和國,其涵義給人以充分的想像空間。(2)表述側重不同。“一國兩區論”側重於“一中各表”,而“兩岸一國論”側重於“共表一中”。(3)內涵重心不同。在“一國”和“兩區”這兩個概念之間,“一國兩區論”強調的重心在於“兩區”,而“兩岸一國論”強調的重心在於“一國”。(4)凸顯事實不同。“一國兩區論”側重於凸顯兩岸治權層面上的“分治”狀態;而“兩岸一國論”側重於凸顯中國主權層面上的“統一”狀態。(5)政策取向不同。“一國兩區論”傾向於兩岸“分裂分治”現狀的描述,與台灣當局“不統、不獨、不武”維持現狀的兩岸政策相適應;而“兩岸一國論”傾向於促使兩岸未來互動框架的建構,與大陸方面在兩岸關係和平發展基礎上不斷“促統”方針相適應。(6)表述縮限不同。“一國兩區論”儘管能排斥和否定“台獨”和“獨台”論調的表述空間,卻非能壓縮“一中各表”的空間;而“兩岸一國論”不僅能排斥和否定“台獨”和“獨台”論調的表述空間,而且能壓縮“一中各表”的空間。“一國兩區論”與“兩岸一國論”的異同,具體參見下表:

表2:“一國兩區論”與“兩岸一國論”之異同比較表(圖表來源:作者自製)

兩個論述所體現出來的以上差異,反映出兩岸在“一個中國”內涵問題上的深層次的矛盾和衝突,反映了兩岸之間政治互信基礎非常薄弱,反映兩岸關係的複雜性、統一任務的艱巨性以及統一過程的漫長性。

(二)兩個論述之融合:“兩岸兩區一國”或“一國兩岸兩區”

眾所周知,“一國兩區論”提出之後,在島內一度成為熱議話題,但在大陸這邊卻平靜無波;大陸方面既未明確贊同,亦未明確反對。“兩岸一國論”提出之後,儘管在台灣民間引起了一番討論,但台灣當局基本上維持了“緘默”態度,未予明確贊同,也未明確反對。由此是否可以推論:雙方對彼此的論述雖不滿意,但存在可接受空間?後續發展結果如何尚有待於進一步觀察。但若果真如此,無疑為兩岸將這兩個論述進一步融合以形成“第三論述”奠定了心理基礎和思想基礎。

1、求兩個論述之“同”:“一國”

研究兩個論述之間的重疊之處,是為了找出它們之間的共識性連接點,以便將之作為建立兩者融合架構的政治基礎。通過以上比較可以發現,“一國兩區”與“兩岸一國”之間存在“一國”之重疊,這是在“兩個論述”之上形成“第三論述”的重要基礎。我們可以在此基礎上,通過超越彼此原來的排他性思維,凝聚兩岸共識,充實“一中框架”,以達成兩岸合意。“合意”並不意味著完全滿意,“意”之“合”的過程,是相互妥協的過程,是相互讓步的過程,是達成共識的過程,是相對共贏的過程。研究表明,“兩岸一國”與“一國兩區”在精神上和內涵上非常接近,甚至內涵尚有“九二共識”中各自表述的精神,可彼此賦予對“一國”的各自認知,對於兩岸雙方來說,這可謂走向“突破”的重要一步。⑪

2、存兩個論述之“異”:“兩區”和“兩岸”

比較兩個論述的差異之處,是為了更好地理解兩個論述及其把握其內在的細微差別,以便更好地“存異”或“化異”。“一國兩區論”和“兩岸一國論”的前列六點差異,主要就內容方面而言;倘若單從文字表述形式上看,二者尚存在以下兩點細微差異:(1)“一國”在兩個論述中的擺放次序不同。“一國”在“一國兩區”中被置於“兩區”之前,表述側重點在“兩區”,而非“一國”;“一國”在“兩岸一國”中被置於“兩岸”之後,表述側重點在“一國”,而非“兩岸”。(2)“兩區”與“兩岸”之用詞不同。這兩個詞語的涵義均是具體而明確的,但從表達習慣來看,“兩區”一詞更符合台灣“法律”用語習慣,“兩岸”一詞是大陸和台灣的共同習慣用語,均為大陸和台灣所廣泛使用。以上細微差異,莫不折射出兩岸雙方的特殊用意,各有其安排的合理性,為此,我們不妨將“兩區”和“兩岸”均加以保留,納入到“存異”範疇。

3、“求同存異”之後的融合性表述:“兩岸兩區一國”或“一國兩岸兩區”

為儘早在兩岸之間搭建共識平台,探索出能讓兩岸雙方均能接受的“共表式”定位,我們在“一國兩區”和“兩岸一國”的基礎上“求同存異”。根據這兩個論述,雙方“同”的部分是“一國”;“異”的部分是“兩岸”和“兩區”。按照“求同存異”的原則和方法,我們將“一國兩區”與“兩岸一國”加以融合,便形成“第三論述”——“兩岸兩區一國”或“一國兩岸兩區”。“第三論述”是融合原有兩個論述之後的一個新論述,是介於原有兩個論述之間的一個折衷論述,它體現的是兩岸建構共識性思維的努力。可以想見,倘若“第三論述”能為兩岸雙方所共同接受,未來兩岸順利進入政治議題談判的空間無疑將會大大擴增。

註釋

①《會胡吳提“一國兩區”》,載台灣《聯合報》,2012年3月23日版。

②《馬提兩岸憲法定位:一個中華民國兩個地區》,載台灣《聯合報》,2012年5月21版。

③《賈慶林在第八屆兩岸經貿文化論壇開幕式上的致辭》,載《人民政協報》,2012年7月29日版。

④高輝:《我國“憲法”中的兩岸關係:一個“中華民國”,兩個地區》,載台灣《展望與探索》第10卷,第5期,2012年5月,第3頁。

⑤汪苠:《“胡吳會”與兩岸關係的政治定位》,載香港《廣角鏡》,總第475期,2012年5月號,第25頁。

⑥楊開煌:《有關兩岸政治共識、政治互信之沉思》,載《兩岸關係:共識累積與政策創新學術研討會論文集》,全國台灣研究會,2012年8月31日,第44頁。

⑦王宗銘、倪鴻祥:《張五岳:馬表述一國兩區深化兩岸互信》,載中國評論通訊社“中評網”,2012年3月24日。

⑧朱新民:《兩岸關係和平發展主軸的鞏固與創新》,載《兩岸關係:共識累積與政策創新學術研討會論文集》,全國台灣研究會,2012年8月31日,第127頁。

⑨宋丁儀:《王毅:主動澄清兩岸一國疑慮》,載台灣《旺報》,2012年8月11日版。

⑩邵宗海:《兩岸同屬一個國家:政策創新,但需要累積共識的探討》,載《兩岸關係:共識累積與政策創新學術研討會論文集》,全國台灣研究會,2012年8月31日,第3頁。

⑪邵宗海:《兩岸同屬一個國家:政策創新,但需要累積共識的探討》,載《兩岸關係:共識累積與政策創新學術研討會論文集》,全國台灣研究會,2012年8月31日,第7頁。

(全文刊載於《中國評論》月刊2012年12月號,總第180期) |