| 【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 】 | |

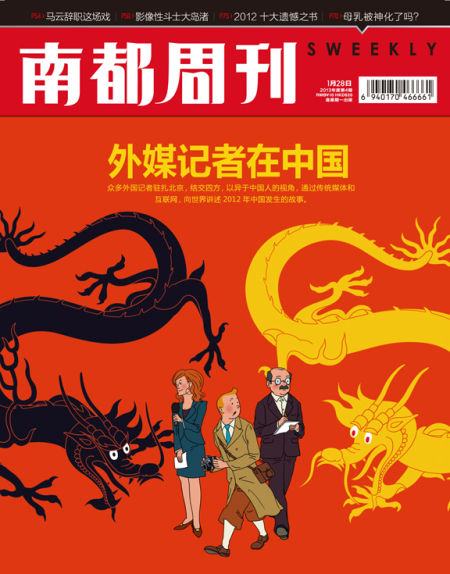

| 外媒記者在中國:微博改變駐華記者報道模式(一) | |

http://www.CRNTT.com 2013-02-18 10:15:20 |

《紐約時報》如何報道十八大 傑安迪(Andrew Jacobs)的辦公室有一股濃濃的上世紀七八十年代的中國風。 那是《紐約時報》北京分社的一個單人間辦公室,其西北角緊挨中國外交部。 狹小的空間裡放了7幅上世紀六十至八十年代間的宣傳畫:有“美國侵略者必敗”的,有印有毛主席語錄的“構築防原子工事”的,也有以往中國黨代會的宣傳畫。 2008年,傑安迪成為《紐約時報》駐華記者,而這些畫則是他1985年第一次來中國時以兩毛錢一張的價格在新華書店買的。那時,中國正從“文革”的狂熱中醒來,大多數中國人還穿著清一色的藍色服裝。1988-1989年間,他再次來華,在湖北大學當了一年英語老師。 跟傑安迪一樣,《紐約時報》現有的5名駐京文字記者中,都有或多或少的中國背景。他們或在中國上過學,或大學剛畢業時來中國當過老師,或因不同原因在中國有段短暫停留。 加上另外1名駐滬記者和1名駐港記者,《紐約時報》駐華團隊在2012年寫了600餘篇關於中國的報道,其範圍涉及政治、經濟、文化、外交、人權和社會公正等。 “被拴著的看門狗” “作為更關注高層政治等領域的媒體,我們像被拴著的一條狗,不能很自由地到處跑。這種障礙在世界各地都存在,只是每個國家給你活動的篇幅不一樣。你無法踏上那塊土地,但是你又必須去瞧瞧那邊有什麼東西,發生了什麼事情,我們的職責就是介紹這塊地。”《紐約時報》駐京記者安思喬(Jonathan Ansfield)用中文說。 正如其著名的辦報方針“報道所有適合印刷的新聞”(All the news that’s fit to print)一樣,《紐約時報》駐華團隊的選題標準是“做記者們認為重要的新聞”。 “關鍵是‘適合’,‘適合’不是指文章所占篇幅,而是指新聞的‘相關度’和‘重要性’。”張彥(Ian Johnson)如此解釋《紐約時報》涉華報道選題標準。他是2001年普利策獎獲得者,那時,他還是《華爾街日報》的駐華記者。 |

|

【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 】 |

相關新聞:

- 網絡時代的中國式“扒糞” (2012-12-17 19:27:13)

- 反腐不應靠“艶照” (2012-11-26 11:18:20)

- 《新聞周刊》終結曲:紙媒的掙扎與宿命 (2012-11-16 11:56:27)

- 劉鋒:中國人的政治好奇心 (2012-10-21 10:48:29)

- 荷蘭為什麼能造出好聲音 (2012-10-19 10:55:17)

- 做有溫度的政務微博 (2012-10-18 12:38:52)

- 官員“微素養” (2012-10-17 11:30:30)

- 國外政要的“微密碼” (2012-10-16 09:22:42)

- 微領導:四邊之形的兩邊之和 (2012-10-15 11:36:40)

- 當政治話題遇到微博平台 (2012-09-25 11:18:25)