| 【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 】 | |

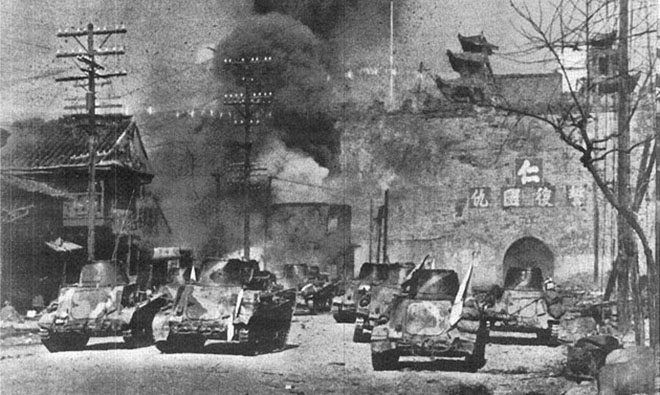

| 歷史探究:誰該為國軍守不住南京城道歉 | |

http://www.CRNTT.com 2013-12-28 09:24:37 |

守城部隊之戰前準備,同樣存在諸多問題 因系倉促應戰,且多數部隊是從外地臨時調來,遂造成了各方面戰爭準備明顯不足: 首先,對地形和敵情不了解。“各部到達南京為時過遲,對於地形之認識、工事之趕築,皆迫不及待。官兵體力精神俱感疲弊〔憊〕,故對於敵情搜索,殊欠周密。而旺盛企圖心及機動力更為缺乏。” 其次,兵力與工事不相稱。南京城內外有很多防護永久工事,這些“工事雖早經構築,但正面過廣,與兵力不相稱,臨時土工興築不多,新兵又不知利用,處處呈遭遭狀態,以致不能演成陣地戰。” 再者,各部隊之間缺乏協同作戰能力。因為臨時拼凑的部隊原本分屬不同的派系和地域,相互之間“缺乏互信觀念,無獨立作戰精神,往往道聽或懸揣友軍情況之不利而自亂其作戰步驟”。 最主要的是,國民政府倉促“遷都”重慶帶走大量交通工具,使得軍需物資的運輸出現了困難。1937年11月20日,鑒於日軍已經兵臨城下,國民政府決定放棄南京,正式遷都重慶。然而西遷過程中需要運送大量政府檔案文件和相關物資及公務人員,為保證各政府部門的安全遷移,國民政府征集了600輛汽車和220餘只民船,“國府西遷後,各項交通器材隨之俱行。”儘管11月26日馬超俊市長曾專電交通部,希望“西遷各船抵達後,即續回遷送難民。”但直到南京淪陷前,這些船只無一返回。因此,且不說南京城內的普通市民很少能有比較便利的交通工具逃離南京,即便軍隊所需槍支彈藥運送都出現了困難:“國府西遷後,各項交通器材隨之俱行,各軍經上海撤退損失,亦所存無多。致彈藥之補給、傷兵之救護,與夫搶堵城垣缺日材料之運輸,俱極緩慢,一被突破,即有牽動全線之虞。” 包括蔣介石在內,國軍高級將領幾乎無一人認為南京能夠守得住 因存在上述諸多問題,國軍高級將領中幾乎無一人認為南京能守得住。據宋希濂回憶說:“蔣介石於十七、十八兩日曾三次邀集何應欽、白崇禧、唐生智、徐永昌、王俊、劉斐、穀正倫等人開會。”除了唐生智之外,所有人都反對固守南京,他們的理由是:“第一,上海保衛戰以後,應把持久戰、消耗戰略作為原則,不應爭一個城市的得失,為了恢復在上海保衛戰中喪失的中國軍隊的戰鬥力,有必要經過相當長的時期在後方補充訓練軍隊;第二,就地形而言,南京也是難守易攻的城市,依靠在上海保衛戰中被打敗而損失了戰鬥力的軍隊斷不能守住。”因此,他們建議“只用少數兵力——最多六個團到十二個團——作象徵性的守,並曾擬議為四川劉湘部的兩個師擔任。” 後來因支持蔣介石堅守南京並被任命為南京衛戍區司令官的唐生智,也認為南京是守不住的。他說:“南京的問題,的確不大好辦,守是要守的,就是沒有完整的部隊來守。不過,依我的看法,可以派一個軍長或總司令率領幾個師來守衛南京,以阻止敵人迅速向我軍進逼,而贏得時間,調整部隊,以後再撤出南京,以拖住敵人。……南京我明知不可守,這是任何稍有常識的人都會知道的。當時,局勢也很緊迫,沒有充足的時間布置,民眾工作和軍隊工作都沒有基礎。” 即便是蔣介石本人,也同樣認為“南京孤城不能守”。但他一時拿不定主意到底要不要放棄南京,其11月17日日記雲:“本日為南京固守與放棄問題躊躇再四,南京應固守乎?放棄乎?殊令人躊躇難決。”儘管如此,他所考慮的只是守多長時間的問題,而非守得住守不住的問題,他非常明白日軍對南京的“奇襲與包抄戰術”,也很清楚國軍“士氣不振、兵力薄弱”。 |

|

|

相關新聞:

- 歷史省思:佟麟閣如何從抗日英雄變“反動軍閥” (2013-10-26 11:23:04)

- 日本大館市堅持61年祭奠二戰死難中國人 (2013-08-15 13:54:10)

- 中國民間對日索賠路在何方 (2013-08-15 13:53:58)

- 原國民黨抗戰老兵終獲民政部納入社保 (2013-07-04 09:21:02)

- 歷史話題:日本是“無條件投降”嗎? (2013-05-18 11:52:54)

- 歷史辨析:該不該痛批“焦土抗戰”? (2013-05-11 11:18:28)

- 陳河:抗日劇娛樂化歪曲歷史 應尊重國民黨戰功 (2013-04-26 14:37:01)

- 滇西遠征軍尋訪:付心德,115歲的抗戰老兵 (2013-04-14 10:03:45)

- 追認抗日國民黨士兵為烈士 遲來的正義 (2013-04-11 11:23:53)

- 菲律賓對日索賠為何比中國成功 (2013-03-24 10:18:18)