|

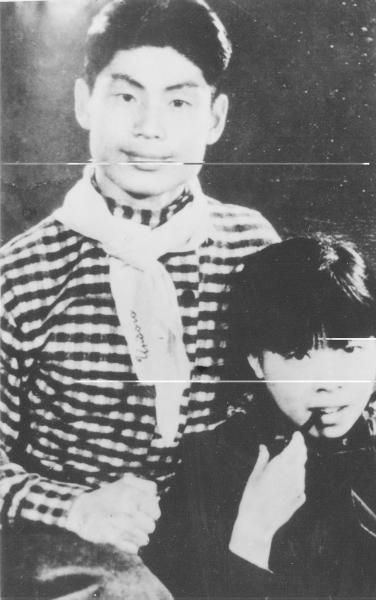

| 1934年12月19日,蕭紅、蕭軍參加完魯迅先生旨在介紹他們結識新朋友的宴會回來後,特留影紀念。

|

中評社香港1月12日電(作者 于文秀)這是一位具有傳奇的人生和情感經歷的女作家,她一生漂泊,命運多舛,情路坎坷,英年早逝,但卻為現代文壇留下了自己風格獨特的文學作品,被稱為中國上世紀三十年代的“文學洛神”。她就是中國現代著名女作家蕭紅。

作為女性,我在講課講到蕭紅的時候,每每都有很深的感慨,給我感觸最深的就是,蕭紅是一位拒絕給定、拒絕平庸的女性。這裡的拒絕給定、拒絕平庸,體現在蕭紅的人生中是全方位的,即不僅體現在她拒絕傳統社會為女性安排的慣常、平庸的人生,她特立獨行地、執著地追求著愛與自由,同時還體現在她的文學創作中,從題材選取到手法運用,都拒絕已有成法,另辟蹊徑,堅持自己別致而獨特的風格。在中國文學史上,蕭紅將北方鄉村荒涼曠野下人們的生存狀況、風俗文化,第一次如此逼真、如此原生態地帶入文壇,使文壇既陌生又無限新奇。無論過去還是現在,蕭紅在文壇上都可謂是獨樹一幟的作家。

一生追求“愛”與“溫暖”,即使柔弱也要抗爭

“……從祖父那裡,知道了人生除掉了冰冷和憎惡而外,還有溫暖和愛。所以我就向這‘溫暖’和‘愛’的方面,懷著永久的憧憬和追求。”

蕭紅,原名張乃瑩,1911年6月出生在黑龍江省呼蘭河畔。1933年以悄吟為筆名發表第一部小說《王阿嫂之死》,同年與蕭軍共同出版小說和散文合集《跋涉》,正式進入文壇。蕭紅的文學創作歷程不足十年,都是在抗戰時期的大背景下、在漂泊和流浪的青春歲月進行的,她克服心靈和情感的傷痛、貧饑和病痛的困擾,創作了100多萬字的作品,為文壇留下了《生死場》、《呼蘭河傳》、《小城三月》和《馬伯樂》等一系列名篇。隨著時間的流逝,她的文學魅力越來越被人們所發現,她的作品經典性亦日漸凸顯。

蕭紅懂事很早,所以人們說她有著“早醒而憂郁的靈魂”。蕭紅在散文《永久的憧憬和追求》中寫道:“一九一一年,在一個小縣城里邊,我生在一個小地主的家里。那縣城差不多就是中國的最東最北部——黑龍江省——所以一年之中,倒有四個月飄著白雪。”童年時,蕭紅的親生母親去世,父親是專制而暴躁的家庭掌門人,在蕭紅的記憶中,他無論對老人、小孩,還是對女性,都是缺少關愛和尊重,是為著貪婪而失去人性的人。他們處在兩極,永遠是對立的。蕭紅小時候非常活潑,也非常頑皮,這從她對祖母的小小惡作劇的回憶中可見一斑。同時,蕭紅也非常敏感,有著過人的觀察力和感受力,這一點在《呼蘭河傳》中體現得最明顯。童年缺失父愛和母愛,只有祖父和後花園的陪伴,她說:“祖父,後園,我,這三樣東西是一樣也不可缺少的。”童年的後花園不僅是她的樂園,是她後來創作的源泉,也是成為現代文學史上的經典意象。

|