|

深化兩岸融合發展的基層治理路徑

兩岸融合發展內嵌國家治理邏輯,需要統一於國家治理現代化進程,與國家治理體系有效對接。基層治理是國家治理現代化的關鍵,也是深化兩岸融合發展的重要路徑。為破解基層治理中的“懸浮化”問題,兩岸融合發展出現了治理重心下移的趨勢。通過“國家引領社會創制”的機制,基層台胞公共服務空間成為治理重心下移過程中的一項重要治理創新。基層台胞公共服務空間的建設不僅可以疏通治理結構關係,還能夠為台胞精準提供公共服務,深度促進兩岸融合發展。……

|

|

廣州調研:台胞在大陸社會融入現狀、啓示與對策

本研究基於“經濟融入”“生活融入”“文化融入”“心理融入”四個維度,選擇台胞最早來大陸發展的廣州地區進行問卷調查和訪談,發現:一是台胞對大陸的社會融入程度非常高,願意扎根於大陸發展,表明大陸做好自己的事情不斷發展和進步,有效吸引了台胞的主動融入,但其背後的動機仍然主要處在工具性的需要層面,可稱為一群“實用主義的住客”;二是台胞在大陸社會融入的過程,呈現“從經濟到身份”的線性發展模式,還未達到心靈契合的程度。……

|

|

早期大陸遷台家族的資本積纍與本土身份建構

明清之交,內地遷台家族“本土化”並獲得生存資源的途徑各異,浯江鄭用錫家族圍墾並以“文”建構在台家族世系,復興詩禮之教,再造中華傳統,完成了本地地望身份塑造。……

|

|

台灣促進農業高新技術發展政策體系探討

1980年代初至1990年代中後期,台灣當局相繼推出一系列促進農業高新技術發展的政策。主要涵蓋推動農業高新技術產業化、加強農業科技產業研發和系統管理、積極開展農業高新技術研發、推動精緻農業快速發展等四方面。這一系列政策直接帶動台灣地區逐步實現農業生產機械化、自動化、資訊化及服務化。同時,推動台灣地區農業實現高科技轉型升級和鄉村發展的後工業化。……

|

|

“太陽花學運”對台灣服務業傷害初探

若要打破台灣服務業停滯不前的僵局,沒有兩岸服務貿易協議是行不通的。美國本身有一個巨大市場,歐洲國家也有個巨大的歐盟經濟共同體,台灣本身狹小的服務市場無法提供服務業成長的足夠動力,發展停滯不前是必然的結果。任何爭取服務台灣人民的政治人物,都必須有所認知,並尋求突破的途徑,包括在爭取CPTPP時主動表達願意在該組織的框架下和大陸諮商完整的“自由貿易協定”(FTA)的意願,才有讓服務業轉危為安的機會。……

|

|

台灣青年的語言認同危機與導正策略

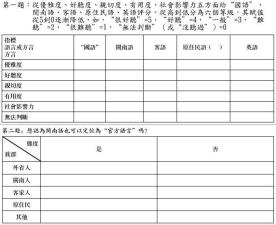

語言具有社會交際工具與民族文化認同的雙重功能。語言是族群意識的核心,攸關文化認同和政治認同,共同的語言認同是鑄牢兩岸中華民族共同體意識的重要文化基礎。近些年來,民進黨當局持續以語言為工具落實所謂“去中國化”,企圖改變植根於台灣社會的中華文化認同和中華民族認同。本文通過大量問卷調查和實地調研發現,在台灣地區,民進黨當局極力推動的以閩南語為基礎進行的所謂“國語化”,不僅僅停留在政策層面,更對台灣青年的語言認同產生了重要的錯誤導向作用。…

|

|

民進黨不接受“九二共識”之概括性分析

在過去的30餘年兩岸關係發展的風風雨雨中,“九二共識”彰顯了巨大價值,既是定海神針,也是通關密碼。今後,台灣地區無論是哪個政黨執政,“九二共識”都是兩岸關係發展的共同政治基礎,是雙方取得政治互信的第一塊基石。從“九二共識”達成以來的兩岸關係發展歷程來看,台海地區的和平穩定與“九二共識”息息相關。兩岸關係的正常發展繞不開“九二共識”。民進黨當局正視“九二共識”,承認和接受“九二共識”,兩岸關係才能復歸和平發展局面,民進黨的兩岸政策也…

|

|

廈金“同城生活圈”建設:機遇、挑戰與策略

《中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》於2023年9月12日正式發佈,明確指出“實施金門居民在廈門同等享受當地居民待遇,率先推進基本公共服務均等化普惠化便捷化,打造廈金‘同城生活圈’”。《意見》的發佈為廈金深度融合發展提供了強而有力的政策支持,迎來了前所未有的發展機遇。本文認為,廈門可穩步推進廈金融合發展創新性舉措。例如,探索廈金“跨域協同治理”模式,建構“廈金類市民”身份認同,打造…

|

|

當前台灣地區漁業發展瓶頸及兩岸合作途徑探析

漁業為台灣地區農業重要組成,對保障糧食供給、促進農漁民增收、保護生態環境及拓展國際影響具有重要作用。近年來因民進黨當局施政無能、政策短視,導致漁業發展困境日益凸出,產業轉型挑戰重重,涉外糾紛增多,地緣政治風險增大。兩岸漁業合作行之有年,現因政治因素停滯不前,制度化協商中斷,協議落實打折扣,對兩岸經貿合作及兩岸關係發展造成一定負面影響。兩岸宜加強民間交流溝通,探索合作新路,持續深化兩岸漁業合作。……

|

|

“台獨”分裂勢力持續塑造台灣版“想象的共同體”

民進黨和“台獨”分裂勢力的台灣版“想象的共同體”塑造是歪理邪說、強詞奪理。要高舉民族大義和國際正義旗幟,掌握中國特色國家民族理論武器,揭露其“台獨”新“理論”的詭詐和伎倆,充分調動台灣社會積澱深厚的中華民族和文化潛力,破立結合、以立促破,導正視聽。要揭露“台獨”分裂和國際干涉勢力操縱“想象的共同體”的圖謀、伎倆,揭露其分化兩岸認同、無中生有構建“國家民族意識”對台海和平穩定、台灣問題解決方式的顛覆性影響,激發民衆警覺。……

|

|

定制工資通膨悶滯了台灣政治經濟

“基本工資機制”在今天已經事實成為經濟社會“台灣工資制度”的唯一抉擇,已完全襲奪了原本自由市場體制經濟社會應有“自由市場薪資制度”的存在空間;在全球自由市場體制經濟社會,“市場薪資”才是經濟社會成長發展的關鍵動力源,經社部門間以及不同行業部門間的“公平正義”,幾乎都以市場薪資差異來伸張,也是整體經濟社會多元化多極化差異化發展的重要基石,事實上,也是會極大程度改變任一經濟社會“經濟吸引力”與“全球競爭力”之優劣勢的關鍵變數。……

|

|

民主協商台灣方案的理論實踐初步構想

大陸高層於2019年初提出以民主協商方式構建台灣方案,然而受制台灣政局輿情,迄今並無正式回應;面對如此僵局困境,亟待兩岸有識之士,以民間方式探討突破。盱衡島內情勢與台美現況,把握民主協商價值精神,並堅持大陸角度的“九二共識”,當是推進台灣方案的基本立場。……

|

|

在鄉村振興中推進兩岸融合發展的路徑

習近平總書記來閩考察指示福建要在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐,同時指示以鄉村振興作為福建工作的著力點和突破口之一,本文認為鄉村振興正可以成為兩岸融合發展的新載體。本文回顧閩台合作鄉建鄉創的現況與成果,並以鄉村治理為例,闡明台灣經驗可以提供觀念漸進化、手段智能化、資源社會化、智庫體制化的參照與行動建議。展望未來,鄉村正迎來歷史發展機遇,兩岸融合發展也將向心靈契合邁進,攜手共同為全世界提供“未來鄉村”的中國方案!……

|

|

閩台鄉建鄉創合作:調研分析與策略選擇

為探索和完善新形勢下推進和深化海峽兩岸(閩台)鄉建鄉創融合發展的路徑,助力宜居宜業和美鄉村建設和海峽兩岸鄉村融合發展,本文以區域經濟學和農村社會學等學科相關理論為指導,基於文獻檢索、實地走訪與比較研究等方法,深入調研當前台灣團隊在福建開展“陪護式”鄉建鄉創項目相關政策規定、初步進展及其政策需求。……

|

|

台灣主流民意的新變與走勢

必須牢固樹立“一個中國、大勢在我”的戰略定位,時時、處處強化統一大勢的戰略壓迫,使得台灣民眾真切感悟體察到“台獨”、分裂存在巨大的戰爭風險,必將導致大陸的全力反制,由此將引發經濟、民生的巨大危機,正常的社會生活會受到極大的影響。可能到了這個層面,絕大多數島內民眾擔心“台獨”引發戰爭,損害自身利益,進而產生切膚之痛,才有可能回歸理性思考。由此島內的主流民意才有可能發生變化,才有可能在逼統的巨壓下發生應有的反轉。當今大陸方面最重要的是…

|

|

台灣2024領導人選舉態勢初探

2024年台灣地區領導人選舉結果是關係到台海和平穩定的“關鍵一役”,對於台灣政黨政治發展與兩岸關係走向影響深遠。這場選舉暫時呈現出藍綠白三位參選人角逐的激烈競爭態勢,加上郭台銘也可能獨立參選,選戰的激烈程度堪稱前所未有。從近期民調支持度來看,賴清德穩定領先,柯文哲緊追不捨,侯友宜聲勢低迷但已出現“止跌回升”態勢。……

|

|

把握新時代融合發展與和平發展內涵轉型升級

兩岸關係融合發展的主張,既有對以往和平發展主張的繼承和延續,更有適應新形勢、抓住新機遇、應對新挑戰、塑造新局面的創新和發展,不少相通的內容所強調的重點也有所不同。推進兩岸關係融合發展,需要進一步把握這些區別或轉型升級方面,根據台灣島內形勢、兩岸關係、統一進程及外部環境的發展演變,積極作為、有效塑造,因勢利導、趨利避害,推動兩岸關係破浪前行,推進祖國完全統一進程。……

|

|

選舉結盟視角下的台灣政黨“藍白合”析論

因應民進黨在島內“獨大專行”之發展態勢,各界對國民黨和民眾黨的“藍白合作”發起呼籲。經研究發現,藍白結盟合力對抗民進黨的“一黨獨大”成長趨勢確有必要但面臨重重困阻,雙方缺乏戰略互信及資源交換基礎,形成以選舉為核心的結盟相對困難。國民黨和民眾黨在選舉層面上合作的空間十分有限,除非出現強大的外部壓力推進。台灣地區2024選舉結果直接關乎未來兩岸局勢,如若藍白合作未成,民進黨賴清德大概率勝選,屆時島內在野黨派將面臨更為嚴峻的生存局面,且…

|

|

兩岸社會融合與統一後台灣的長治久安

2016年習近平首次提出兩岸社會融合論述,表明大陸開始不斷拓寬兩岸融合發展的領域,對國家統一實踐路徑的探索也進一步深化。迄今為止,大陸學界關於兩岸社會融合的研究仍處在初步探索階段。為了進一步增強推進國家統一的經濟、文化、政治和社會基礎,必須改變重經濟融合、輕社會融合或是先經濟融合、後社會融合的發展模式,積極推動兩岸經濟融合與社會融合實現協調發展與相互促進。兩岸社會融合必須要進行廣泛社會對話,而社會對話也應從大型會議的文宣模式,轉為…

|

|

兩岸融合發展示範區 金廈漳泉同城化

兩岸應該維持制度化的協商,建立能夠滿足彼此需求的關係,並極大化地避免不理性的衝突,中斷交流與放任“惡意螺旋”無限擴張,絕對不利於兩岸間的和平發展。兩岸同胞希望和平共榮的聲音是迎向和平最大的力量,應促成金、廈、漳、泉同城化,未來也可藉由“金廈漳泉共同生活圈”兩岸人民常來常往的熱絡情境,讓更多人感受兩岸和平共融的可貴。……

|