| 【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 第7頁 】 | |

| 袁偉時:文化保守主義不可取 | |

http://www.CRNTT.com 2011-01-04 12:41:50 |

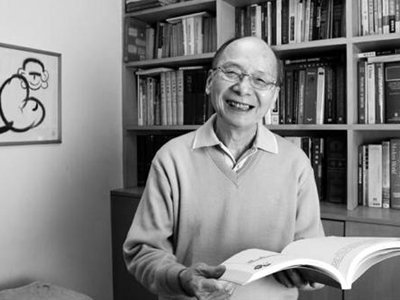

嘉賓介紹: 袁偉時,中國近代史專家,中山大學哲學系退休教授。曾任中山大學中山學院院長。著作有《中國現代哲學史稿》、《晚清大變局中的思潮與人物》 、《路標與靈魂的拷問》等。主編《現代與傳統叢書》、《荒原學術文叢》、《牛虻文叢》等。 訪談目錄: 如何理解知識分子的獨立性 儒家傳統的獨特價值 如何理解儒家的責任和擔當 陌生人時代,宗法血親有優越性麼? 儒學是否會構成中國走向現代的阻礙 如何理解知識分子的獨立性? 子雲:很高興能接著和袁老師討論這個問題,袁老師的憂慮就是覺得我們現在對傳統過度美化可能會影響現代性轉化。我想知道,西方國家從中世紀逐漸走到現代,他們對自己的傳統是怎麼處理的?我的理解,在西方他們有宗教信仰,所以相對上帝來說,每個個體是獨立平等的,所有人在神面前是平等的、獨立的,而我們的知識分子是附屬於王權的。杜老師(即杜維明)剛才說到中國知識分子有相對的獨立性,怎麼去理解這種相對獨立性? 袁偉時:原來的中國知識階層是整個宗法專制體系裡面的一個部分,杜先生講的傳統知識分子的批判性,是裡面一個很微弱的反映,它沒有形成系統的、在社會結構上很強大的對王權的牽制力量。中國的知識階層的獨立性,我想是在國家面臨滅亡危機時,他考慮救國,在救國時,他就想到要理清思路,這是一個很重要的動機。 另外一個動機就是中外比較。打開國門以後,西方的歷史和現狀慢慢傳到中國,這樣就有了一個比較,特別是現實的衝擊。“鴉片戰爭”中英國將天朝大國打敗了,那就要反思。不單是鴉片戰爭,後來整個19世紀六次戰爭見證了這點,讓人不得不反思,特別是在英法聯軍以後。我們通常講越是鴉片戰爭的時候就越具殺傷性。從英法聯軍開始,中國就比較系統地興起“洋務運動”。“洋務運動”是由對中國傳統的反思得來,但是它真正最後覺醒,以至於形成一個強大的知識階層,是“義和團運動”招致八國聯軍以後。 1894年“甲午戰爭”失敗,1895年簽訂《馬關條約》以後,知識分子站起來大聲疾呼,這是一個反映。但是這之後還出現了“義和團事件”——傳統文化負面作用集中大爆發。一直到“義和團事件”以後,八國聯軍占領了北京,中國的知識階層在那個時候才真正驚醒過來。那個時候推行改革的阻力就相當小了,才有20世紀的37年比較良性的發展的時間。這是兩個很大的動力,一個是國家危機,另外一個是中外對比。 |

|

【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 第7頁 】 |

相關新聞:

- 袁偉時VS杜維明:如何看待中國傳統文化 (2011-01-02 09:32:44)

- 袁偉時:要說真話,說自己的話 (2010-12-24 13:53:23)

- 袁偉時:批判普世價值是沒文化的表現 (2009-03-18 11:18:52)

- 袁偉時:啟蒙仍是這個時代的命題 (2009-03-15 09:36:07)