| 【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 】 | |

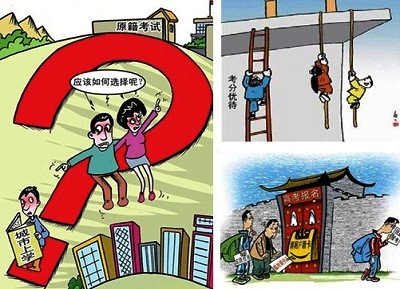

| 誰來動戶籍制的奶酪? | |

http://www.CRNTT.com 2011-11-02 10:04:37 |

據《中國青年報》10月23日報道,北京大學法學院日前舉行了一個研討會,建議國務院審查教育部《2010年普通高等學校招生工作規定》。張千帆教授說,目前阻礙農民工隨遷子女就地參加高考的主要障礙是教育部規定中的戶籍限制。他指出,戶籍規定意味著一個在北京上學的高中生高考時必須回到原籍參考,而北京和其戶籍地的考試範圍、使用教材可能不一樣,這將直接影響其上大學的機會。由此,關於高考戶籍限制的規定違反了教育法關於受教育權平等的規定,應予修改或廢止。而一些非京籍學生的家長很著急,撰寫了一份民間建議方案,提出“戶籍與學籍分開,以學籍為主要條件”的解決問題的現實思路。 我當然贊同張教授們的觀點,也支持非京籍學生家長的建議。尋根究底,高考為什麼不能像司法資格考試和研究生考試那樣全國用同樣的考卷呢?說白了,是為了替北京、上海這些享有高考特權的直轄市學生遮羞。原先全國一張卷時,同樣上北大、清華(複旦),北京(上海)子弟比“外地”同學考分低太多了!各地自出題,總分五花八門,考分就無從比較了。但這是掩耳盜鈴,人們可以這些名校在各地的錄取人數作比較,因為錄取指標分到各省市時就很不公平。 這種基於戶籍制度的不公平早已有之。我知道母校北師大,1977年恢復考試招生,學生幾乎全是北京戶口;1978年面向全國招生,班上有1/4同學是北京的。30多年來,這種不公平不是縮小,而是加劇了。首先是全國性教育資源向各級權力中心傾斜,結果是,農村戶籍子女入學權利全面被壓制--以清華為例,1981年入學的有75%是農村戶籍,到2010年農家子女只占5%了。另一個國之不國(部屬大學舊稱“國立”)堂而皇之的借口是,北大複旦等名校與所在省市合作辦學,當地子女當然要優先要多給指標! 國家教育發展研究中心教育體制改革研究室副主任王烽表示,教育部和家長同樣著急,都想盡快解決隨遷子女高考問題,“但是如果不是特事特辦,出台新政策和新制度,高考受戶籍限制的狀況不可能很快改變,這是由政策制訂本身的節奏和複雜性決定的。”說到底,是戶籍制度阻礙了教育公平,嚴重損害了“農民”子女受教育的權利。 我原以為廢除戶籍制度是大多數有文化的人、有社會良知的人的共識。因為其道理十分簡單:中國自古雖有聯保之類制度,但並不限制人口遷徙,沒有城鄉戶口之分;全世界人口自由流動的發達國家,不靠戶籍進行管理,同樣社會秩序井然;現行城鄉二元戶籍制度本是計劃經濟、統購統銷的產物,其“必要性”已喪失理據。 最近,我才意識到,我的判斷大錯特錯。10月9日,我由美國國會為當年排華道歉,聯想到對一些城市排斥農民及其子女,寫了一條批評戶籍制度的微博發在新浪上,跟貼評論156,有近半是為戶籍制度辯護的。10月14日,我讀到先一天《中國青年報》發表的評論《假傳“聖旨”中的長治久安》(“上海根據公安部規定對外地人員在滬學車進行限制”,公安部交管局否認有“要求駕校嚴控外地學員比例”之說),隨即發了一條微博,批評“上海人”的排外行為,根子在於,“被寵壞了,長期享受特殊政策,自以為了不起!”此說是否成立,當然是可以爭論的。我沒有想到的是,“上海人”中居然有那麼多維護現行戶籍制度的,三條相關新浪微博,“評論”共有4631條,大多數是謾罵,基本觀點不是外地人應該滾出上海,就是外地人不要到上海來呀。難怪陳水扁操弄族群觀念那麼容易,涉及戶籍都這麼激動! |

|

【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 】 |

相關新聞:

- 如何理解國有文化資產的改革路徑? (2011-11-01 08:34:07)

- 走出兩難困局的唯一途徑是加速改革 (2011-10-31 08:17:58)

- 營業稅改革打開再次分稅的大門 (2011-10-29 09:19:28)

- 張曙光 張弛:中國公共財政10大欠缺 (2011-10-28 10:20:48)

- 陳季冰:推動文化體制改革應放鬆管制 (2011-10-24 08:24:33)

- 文化改革成國家戰略 中共為何? (2011-10-19 08:23:52)

- 中國問題:從制度到結構 (2011-10-17 09:19:34)

- 讓資源稅改革推動土地財政革新 (2011-10-13 08:15:58)

- 祝華新:網絡輿論倒逼中國改革 (2011-10-08 09:36:31)

- 資源稅改革決心要大方案要優 (2011-10-06 09:56:10)