|

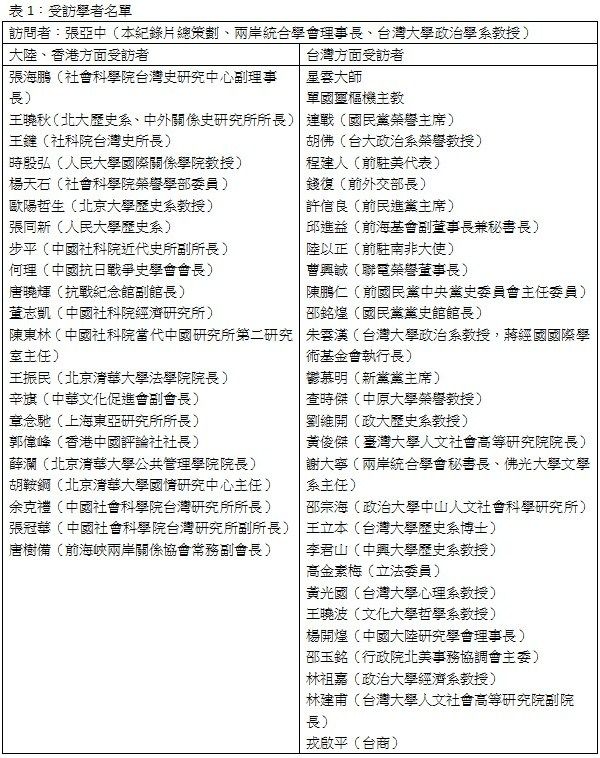

| 表1:受訪者名單 |

1949年起,兩岸各自走上不同的現代化路徑。大陸開始實踐其社會主義道路,台灣則在美國的羽翼下,以三民主義為綱領。它們基於不同的理由,在政治上有極權與威權的差別;在經濟上,有吃大鍋飯的社會主義與中小企業為主的資本主義差異。

昔日之迷並非一文不值,沒有大迷豈有大悟?1949年國民黨政府到台灣後的建設,不就是對先前在大陸所做所為的大悟反省?蔣介石雖然期待“光復大陸”,但他更知,先決條件就是“建設台灣為中國的模範省”。繼任的蔣經國也瞭解,在退出聯合國後,只有“革新”才能“保台”,台灣因而在現代化的道路上大幅前進。

1979年起大陸的改革開放能夠順利推動,也是人們對於文化大革命災難的大徹大悟。鄧小平暫時放下了形式上的主義與路線,選擇“摸著石頭遊河”,以“不管黑貓、白貓、能抓老鼠的就是好貓”的務實理念,開啟了大陸的快速經濟發展。

從此以後,兩岸在現代化的道路上有了交集,也彼此累積了相當多的經驗,在未來的現代化道路上,兩岸應該相互學習,截長補短,共同為整個中國的振興一起努力,是我們在紀錄片所做的呼籲。

現代化理想的內涵與目標到底應該是甚麼?這個問題已經超越了我們紀錄片可以討論的內容。百年的歷史告訴我們,我們的迷在哪裡?做的哪些還不夠?做為一部紀錄片,我們將最後一個畫面停留在孫中山最鍾愛的四個字,也是中華民族傳統的政治理想:“天下為公”。

“天下為公”對某些人來說或許是個烏托邦,但是這應該是現代化,或者說民族復興的最重要內涵與目標。“天下為公”意指我們所有努力的成果均應由每個人所有,不僅要國富,更要均富;不僅要民強,更要共享福祉。同樣的,“中國”也是大家的,不僅是官員、政黨的,也是人民的,它更是兩岸所共有的,大家都是命運共同體的一員。

|